27 апреля 2024

Сегодня

28 апреля 2024

30 апреля 2024

02 мая 2024

03 мая 2024

04 мая 2024

05 мая 2024

16 мая 2024

18 мая 2024

19 мая 2024

21 мая 2024

22 мая 2024

25 мая 2024

26 мая 2024

28 мая 2024

29 мая 2024

31 мая 2024

01 июня 2024

02 июня 2024

04 июня 2024

05 июня 2024

06 июня 2024

07 июня 2024

13 июня 2024

14 июня 2024

15 июня 2024

16 июня 2024

19 июня 2024

20 июня 2024

21 июня 2024

22 июня 2024

Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля

23 июня 2024

Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля

25 июня 2024

26 июня 2024

28 июня 2024

30 июня 2024

18 августа 2024

20 августа 2024

25 августа 2024

28 августа 2024

29 августа 2024

01 сентября 2024

04 сентября 2024

08 сентября 2024

10 сентября 2024

12 сентября 2024

14 сентября 2024

15 сентября 2024

18 сентября 2024

20 сентября 2024

22 сентября 2024

25 сентября 2024

27 сентября 2024

28 сентября 2024

29 сентября 2024

27.05.2020

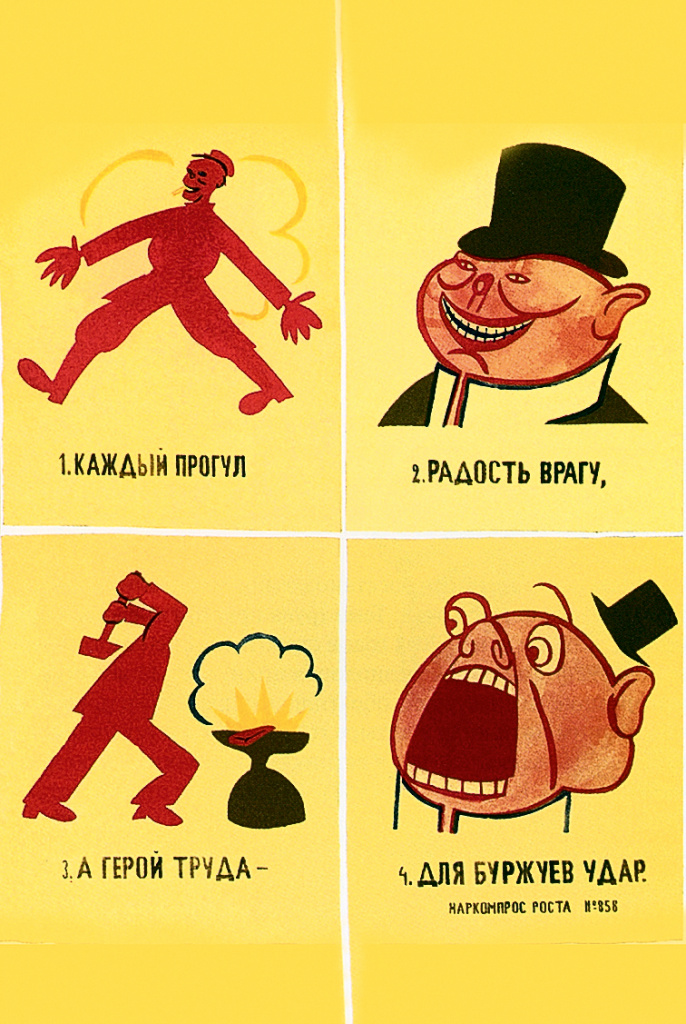

Тридцатые не уничтожить. Обзор к балету «Условно убитый»

Мало кто сходу назовет хотя бы один государственный праздник Царской России, а вот то, что ёлку как атрибут нового года вернули в 1930-е, люди вспомнят. Очень многое сегодня мы делаем и говорим именно так, как придумали на заре СССР — когда была создана не просто новая страна, а фактически новая цивилизация. О характерных признаках эпохи, переживших свое время, — в специальном гиде по 1920-м — 1930-м.

СТАХАНОВЦЫ, УДАРНИКИ

Первые «пятилетки» на этапе горячей индустриализации страны породили феномен стахановцев. Движение трудящихся было названо так в честь шахтера Алексея Стаханова, который за одну ночную смену превысил норму выработки угля почти в 15 (!) раз. Правда, звали Стаханова вроде как Андреем — Алексеем он стал по ошибке: описку допустила газета «Правда», написавшая о рекорде ударника. Что написано пером, того не вырубишь топором, тем более если речь о главном вестнике страны. Исправлять оплошность журналиста не стали, а выдали народному герою паспорт с новым именем. «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас», — цитата из приветственной речи Иосифа Сталина, с которой он выступил 17 ноября 1935 года на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев. В действительности «стахановский» миф воспринимался народом скорее с раздражением: после очередного такого рекорда повсеместно увеличивались нормы выработки продукции. Сегодня «стахановские темпы» — фразеологический оборот, подразумевающий необходимость выполнения работы в больших объемах и в сжатые сроки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Значительная часть нынешних государственных праздников сформировалась в начальный период советской власти. 1 мая как День международной солидарности трудящихся пользовался успехом еще в Российской Империи, но именно после 1917 года он стал государственным праздником. Как прежде, так и сегодня главный атрибут Первомая — демонстрация, на которую выходят трудящиеся самых разных предприятий. 23 февраля, он же День Красной Армии и Флота, а позднее — День Советской Армии и Военно-Морского флота, отмечали как праздник с начала 1920-х. Затем он естественным образом встроился в культуру новой России и с 1993 года носит привычное современному уху название «День защитника Отечества». Кстати, выходным днем 23 февраля стало лишь недавно — в 2002 году. 8 марта — Международный женский день — вырос из акций за равноправие женщин с мужчинами по части условий оплаты труда и избирательного права и предназначался для ежегодного напоминания общественности о гендерных проблемах. Пережив свою мировую популярность в 1910-е–1920-е, праздник задержался только в СССР. В 1966 году 8 марта впервые стал выходным днем. Сегодня он утратил свой первоначальный смысл, трансформировавшись в «день мытья посуды мужиками» и «тюльпано-мимозный апофеоз».

ПЯТИЛЕТКА

В 1928 году в экономической жизни страны появился пятилетний план с перечнем целевых показателей. В восприятии страны «пятилетка» переросла значение экономического термина. Этим сроком стали измерять скорость реализации всех масштабных проектов. При этом было желательно план не просто выполнить, а перевыполнить или осуществить в более короткие сроки.

Отсюда — знаменитое: «Даешь пятилетку в четыре года!»

СТАХАНОВЦЫ, УДАРНИКИ

Первые «пятилетки» на этапе горячей индустриализации страны породили феномен стахановцев. Движение трудящихся было названо так в честь шахтера Алексея Стаханова, который за одну ночную смену превысил норму выработки угля почти в 15 (!) раз. Правда, звали Стаханова вроде как Андреем — Алексеем он стал по ошибке: описку допустила газета «Правда», написавшая о рекорде ударника. Что написано пером, того не вырубишь топором, тем более если речь о главном вестнике страны. Исправлять оплошность журналиста не стали, а выдали народному герою паспорт с новым именем. «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас», — цитата из приветственной речи Иосифа Сталина, с которой он выступил 17 ноября 1935 года на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев. В действительности «стахановский» миф воспринимался народом скорее с раздражением: после очередного такого рекорда повсеместно увеличивались нормы выработки продукции. Сегодня «стахановские темпы» — фразеологический оборот, подразумевающий необходимость выполнения работы в больших объемах и в сжатые сроки.

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

Пионеров уже давно нет, но в просторечии дети до сих пор летом отдыхают в «пионерских лагерях». Пионерлагеря начали появляться в начале 1920-х, примером для всех стал «Артек» в Крыму, открытый в 1925 году. Отряды, вожатые, речка и «Зарница» — это всё оттуда. После развала СССР лагеря как учреждения для лечения и отдыха сохранились, но уже без красных галстуков, зато с коммерческими расчетами.

СПАРТАК. ДИНАМО. ЦСКА. ЛОКОМОТИВ

В 1920-е — 1930-е появились ключевые спортивные общества страны. Каждое имело команду-лидера во всех видах спорта, подготовило десятки олимпийских чемпионов. Первоначально за командами стояли еще и могучие ведомства, соперничающие друг с другом: профсоюзы, органы внутренних дел, армия, железная дорога. В современную эпоху некоторые из них, как, например, «Локомотив», сохранили ведомственную принадлежность — общество по-прежнему спонсируется структурами РЖД. Другим же фанаты обязательно при случае припоминают их происхождение: обращение «менты» к «Динамо» с секторов активных болельщиков совсем не редкость.

СПАРТАКИАДА

Массовые спортивные соревнования придуманы не в СССР, но широкое распространение получили именно при советской власти в 1920-е. Первоначально воспринимались как альтернатива и замена «буржуазному» олимпийскому движению. Однако с 1952 года советские спортсмены начали участвовать в Олимпиадах, и спартакиады народов СССР стали использоваться в качестве подготовительных этапов к Играм. Как корпоративные, ведомственные и региональные соревнования они прекрасно существуют и поныне, причем в обществе активно обсуждается идея возрождения межрегиональной спартакиады.

«ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ»

Броская цитата из заветов Ленина — «Догнать и перегнать» — была подхвачена и активно использовалась и после смерти вождя. Например, Иосиф Сталин неоднократно повторял ленинское: «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически». О востребованности лозунга можно судить по легенде о появлении в новой великой стране небывалого имени — Догнат-Перегнат. Позже, в 1957 году, Никита Хрущев поставил задачу «догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения». С той поры вплоть до сегодняшнего дня убеждение «догнать и перегнать» служит зачастую смыслом внутренней политики и синонимом самых амбициозных планов нашей государственной власти. Америка же после этого в глазах поддерживающего большинства обернулась главным ориентиром и раздражителем.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Высшая степень отличия и высшая степень отличия за труд. Звание Героя СССР появилось в 1934 году, Героя Соцтруда — в 1938-м. Награды существовали до 1991 года, но пережили успешные реинкарнации во многих постсоветских республиках. Звание Героя РФ было введено уже в марте 1992 года. В 2013-м в России возрождено звание Героя Труда.

КОЛХОЗ

Первые «коллективные хозяйства» на селе, в которых общими становились средства производства и результаты труда, появились еще в Гражданскую войну. Повсеместное распространение получили с 1929 года, когда одновременно с индустриализацией был объявлен курс на коллективизацию. Всё это в итоге привело к коренному переустройству организации труда в деревне, а также запомнилось «раскулачиванием» крупнейших крестьянских хозяйств и голодом в 1932—1933 годов. Слишком рьяному рвению местных чиновников и репрессиям, сопровождавшим коллективизацию, была посвящена статья Сталина «Головокружение от успехов» в газете «Правда» от 2 марта 1930 года. Чтобы усилить пропагандистский эффект и убедить граждан в том, что жизнь на селе стала лучше, власти в качестве средства пропаганды использовали кинематограф: «Трактористы» (1939) и «Кубанские казаки» (1949) Ивана Пырьева показывали жизнь в колхозах весело и звонко. Сегодня в просторечии «колхозом» называют плохо организованное дело на грани развала, не обязательно связанное с сельским трудом.

ЧИСТКИ

Первые «чистки», прежде всего партийные, прошли еще при Ленине, в 1921 году. Партия большевиков после революции и Гражданской войны значительно разрослась, и было решено очистить ряды ВКП(б) от сомнительных элементов — карьеристов, взяточников, выходцев из классово чуждых слоев населения. В результате численность партии снизилась почти в два раза. Практика «чисток» регулярно применялась в 1920—1930-е годы, но со временем выгонять из партии стали неугодных и оппозиционеров — тех, кто поддерживал соперников Сталина в борьбе за власть. «Чистки» перекинулись на самые разные ведомства: скажем, театр или медицинскую отрасль. Постепенно «чистками» стали обозначать массовые репрессии 1930-х. В наши дни слово сохраняет свою актуальность и используется в тех случаях, когда речь идет о выдавливании сотрудников, например, с приходом нового руководителя.

ТОПОНИМИКА

Советские вожди выбрали удивительно точный способ «вписать себя» в историю, введя практику тотального переименования улиц и целых населенных пунктов. Даже после возврата исторических названий в девяностые ситуация радикально не изменилась. По крайней мере, улица Ленина, площадь Ленина, Ленинский район есть в большинстве российских городов. Точно также сохранились на современных картах имена одиозных советских деятелей, так что сегодня названия улиц — это лишь толика краеведения, а большей частью история революции и первых лет советской власти.

АНЕКДОТЫ ПРО ЧАПАЕВА

Колоссальный успех вышедшего в 1934 году фильма «Чапаев» Георгия и Сергея Васильевых обогатил фольклор ХХ века одной из важнейших составляющих — герой Бориса Бабочкина утонул на киноэкране, чтобы возродиться в анекдотах про Василия Иваныча и Петьку (в эпизодах появляется еще и пулеметчица Анка). Время над несгибаемым начдивом Красной Армии невластно — Василий Иваныч кочевал из эпохи в эпоху вместе со страной, испытывая на себе всё, что ложилось на плечи народа — от сталинских репрессий до приватизации, — и в любой ситуации сохранял фирменный оптимизм и иронию.

СУББОТНИК

Первоначально, еще в Гражданскую войну, так называли добровольную трудовую нагрузку на производстве в выходной день. Первыми инициативу проявили рабочие железной дороги. В 1920 году в субботнике принял участие сам Владимир Ильич Ленин. В первые годы советской власти такой почин был необходим для восстановления народного хозяйства, разрушенного междоусобными войнами. Со временем традиция перешагнула границы производства и установилась в виде уборки прилегающей к предприятиям территории. Субботники сохранились и до наших дней, причем в последние годы культивируются особенно активно.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Невиданный до 1920-х — 1930-х годов приток населения из деревень в города стал причиной острой нехватки жилья. Вопрос решался в том числе при помощи введения в обиход «коммуналок»: когда оставшиеся от прежних застроек квартиры с большим количеством комнат заселялись таким же большим числом жильцов. О важности проблемы писал уже в 1930-х Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», устами Воланда заметивший, что «квартирный вопрос только испортил их» — то есть москвичей. По сей день собственное отдельное жилье является ценнейшим активом любой семьи.

ОСОАВИАХИМ

Сегодня это понятие уже нуждается в расшифровке. Осоавиахим — сокращенно Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. В рамках этой организации в обстановке усиливающегося милитаризма молодежь обучали навыкам, необходимым для военной службы: стрельбе, прыжкам с парашютом, поведению во время химической атаки. Самые знаменитые атрибуты подготовки — норматив ГТО («готов к труду и обороне») и звание «Ворошиловский стрелок» (существовали соответствующие наградные значки). В пятидесятые годы организацию переименовали в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), а после распада СССР на территории Российской Федерации была создано общественное объединение РОСТО (Российская оборонная спортивно-техническая организация) с активно действующими филиалами в регионах. Не так давно норматив ГТО вернули в оборот.

Обзор подготовил Виталий Водопьянов

В иллюстрациях использованы советские плакаты 1920-х–1930-х годов.

Посмотреть ещё