К постановке «Вольного стрелка» (16+) Карла Марии фон Вебера в Пермском театре оперы и балета отнеслись с энтузиазмом: название известное, а ставится редко. Особенно радовался предстоящей работе музыкальный руководитель проекта: дирижёр Пётр Белякин неоднократно говорил о любви к этой партитуре и к музыке Вебера вообще. На постановку был приглашён, в соответствии с нынешней стратегией театра, драматический режиссёр — Антон Фёдоров, руководитель новосибирского «Старого дома», для которого эта работа стала дебютом в музыкальном театре.

Пока звучит знаменитая увертюра, зритель видит, как на сцене собираются артисты. Дело происходит в звукозаписывающей студии, где готовится запись рок-мюзикла «Вольный стрелок»; реальность оперы с приметами охотничьего быта альпийских стран и придуманная режиссёром современная студия причудливо, но гармонично сочетаются: охотничьи трофеи украшают пространство с огромным звуковым пультом, деревянные стены и потолок — принадлежность как акустической театральной ракушки, так и какого-нибудь охотничьего домика баварского князя, а мягкие кожаные диваны вполне могут принадлежать и той, и другой реальности.

Избранную Антоном Фёдоровым визуальную стилистику (режиссёр в этом спектакле является и сценографом) поддержала художник по костюмам Мария Доронина: повседневные и вроде бы современные одеяния — джинсы, пуловеры — выдержаны в «охотничьих» землистых, зеленоватых и охристых тонах, а жилетки, мягкие сапожки, пышные миди-юбки девушек аккуратно отсылают к «трахтену» — традиционной одежде Баварии и Австрии.

Певцы собираются неторопливо, включаются в работу постепенно. Атмосфера расслабленная, солисты выпивают спиртное, закусывают пиццей… Но постепенно становится понятно: здесь царит тот же отчаянный поиск успеха и жестокое соперничество, что и в охотничьем состязании героев «Вольного стрелка». Главный злодей Каспар жаждет славы — недаром одну из своих ключевых арий он поёт на фоне беснующейся толпы рок-фанатов, стоя спина к спине со своим «подельником» — демоном Самиэлем; один держит наперевес электрогитару, другой — микрофон на длинной стойке. Это — мечта Каспара, который в оригинале стремится стать лучшим стрелком в княжестве.

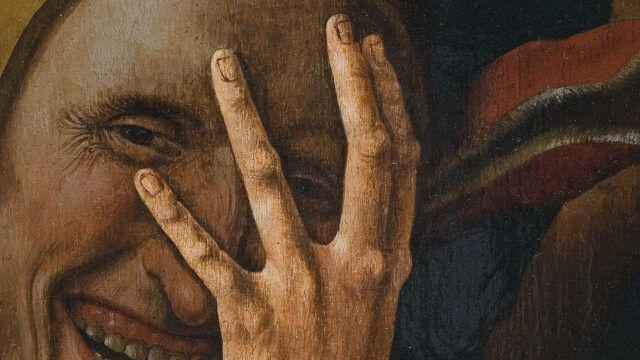

Два мира на сцене то разделяются, то сливаются; Каспар Давид Фридрих, помноженный на Гёльдерлина, в виде тёмного леса, кровавой луны и ухающих филинов то заполняет всю сцену, то уступает место Black Sabbath, помноженной на Rammstein. Двоемирие — одно из ключевых понятий немецкого романтизма — стало режиссёрским ключом, чтобы открыть оперу Вебера современникам.

Особенно напряжённым слияние двух миров становится во втором действии, у Волчьего ущелья: Шварцвальд подступает вплотную к рок-студии, кровавая луна буквально выкатывается на авансцену, а героев, отливающих волшебные пули — айнс, цвай, драй, — обступает толпа волков.

Ни романтический лес, ни амбициозная рок-среда не подаются авторами спектакля полностью всерьёз: то и дело возникают «фишечки», которые настойчиво подчёркивают, что всё происходящее на сцене — ненастоящее. Зритель благодарным смехом отзывается и на танцевальную цитату из «Криминального чтива», и на портрет Паваротти в роли «уважаемого предка», и на «Чёрный ворон, что ты вьёшься» в контексте классической оперы.

Актёры азартно включаются в эту игру.

Театру удалось собрать два абсолютно разных состава полностью из штатных певцов, за одним небольшим исключением: роль Самиэля, по совместительству звукорежиссёра в студии, в обоих составах исполнил Тимофей Дроздов, настоящий рок-музыкант, популярный пермский шоумен и выходец из важной для города театральной семьи (эта роль — без вокальной партии). Его электрогитарные пассажи во время разговорных фрагментов зингшпиля звучат как импровизация, хотя и являются специально написанной по заказу театра музыкой Олега Гудачёва. И колоритная внешность рокера, и его гитара создают важную краску в сценическом действии.

В остальном составы очень различаются. В роли Макса уверенно чувствует себя Борис Рудак, которому отлично удаются и актёрство, и вокал — тесситура для него идеальна: не совершая больших вокальных подвигов, он показывает красивую кантилену и выразительную динамику звука. Давиду Есаяну, исполняющему партию Макса во втором составе, очевидно, трудно даются драматические фрагменты, и в целом ему в этой роли неуютно. Его красивый, рассыпчатый «южный» тенор общую картину не спасает.В партии Агаты выступили два новых сопрано оперной труппы; Алина Отяковская показала вокальное мастерство и силу исполнения, составив достойный дуэт с Рудаком, а для Анны Щербаковой, выступавшей во втором составе, тесситура низковата, и звучала певица слабее.

Как всегда, блистателен бас Гарри Агаджанян в роли Каспара, который, кроме прочего, ещё и рискованно шутит: «Я твой настоящий друг, я помогу тебе отлить! — пауза — эти волшебные пули». Рустам Касимов во втором составе этой паузы в реплике не делает, зато «Чёрный ворон» у него звучит весьма озорно.

Настоящим открытием первого состава стал Анатолий Шлиман, впервые, кажется, выступивший в качестве лирического баритона в партии Килиана. Шлиман — блестящий тенор, может быть, лучший в труппе по качеству голоса, и использование его в несвойственном для него регистре кажется рискованным, но когда слышишь во втором составе баритон весьма заслуженный — Алексея Герасимова, понимаешь правильность этого решения: для «настоящего» баритона партия Килиана высоковата, а Шлиман справился вполне «зачётно», очень старался.

Внешность двух Килианов принципиально различается, и это диктует два совершенно разных рисунка роли. Нечто подобное происходит с ролью Анхен: у острой Ирины Байковой девушка резкая и слегка циничная, а у мягкой Екатерины Проценко — настоящая деревенская простушка с сильным народным здравым смыслом.

Что действительно поразило и порадовало — так это два больших хоровых состава, одинаково удачных. Новому главному хормейстеру театра Валерии Сафоновой явно удаётся заявленная в начале сезона задача: пожертвовав камерным проектом Parma Voices, создать большой, полноценный оперный хор. Знаменитый «Хор охотников» — самый узнаваемый фрагмент оперы — стал настоящим украшением не только второго действия, но и всего спектакля, во многом благодаря задорному йодлю Ли Синьрона.

Музыкальная ткань постановки вообще цветиста и блистает красками. Пётр Белякин не лукавил: он действительно купается в этой музыке, заражая энтузиазмом оркестр, который звучит то как деревенский ансамблик с бубухающими литаврами и пиликающими скрипками, то как настоящий консорт охотничьих рожков.

Первая постановка сезона в Пермской опере привлекает качеством работы и серьёзным отношением к ней. Учтены все мелочи, привлечены лучшие силы. Не только видео блестящих мастеров Алана Мандельштама и Михаила Мясникова, но и грамотные литературные субтитры на основе перевода Ольги Федяниной создают впечатление высокого театра, в котором всё важно.

В сценическом действии тоже много нюансов. Эта постановка — из тех, которые рекомендуется смотреть дважды: во время второго просмотра обращаешь внимание на детали в начале, которые раскрываются благодаря знанию финала. Так, во время увертюры в студию звукозаписи заходит техник, который со звукорежиссёром — он же демон Самиэль — находится в явно приятельских отношениях. В финале выясняется, что это Отшельник (в обоих составах эту небольшую, но колоритную партию исполняет Александр Егоров): в оригинале он и демон — противники, борющиеся за душу Макса и жизнь Агаты, но у современного режиссёра добро и зло относительны и вполне могут выступать в союзе. Демон, конечно, лукав, но его предательская сущность вредит лишь злодеям.

Эта вечная глубокомысленная идея высказана в спектакле легко и несколько поверхностно. Как роли «волков» в постановке играют многочисленные охотничьи трофеи — несчастные жертвы таксидермии, так и сам жанр романтической оперы выступает в образе подвыпотрошенного чучела. Кажется, что режиссёр уверен: в наше постмодернистское время говорить о борьбе добра со злом всерьёз совершенно невозможно. Если рок-н-ролл мёртв, то романтизм и подавно.

«Вольный стрелок» стал внушительной антитезой хорошо знакомым пермякам по Дягилевским фестивалям музыкальным спектаклям, где на эту тему речь идёт пафосно и экзальтированно. Это другой оперный полюс — стилистически и идейно. Но если кто‑то хотел на основе пермской оперной постановки составить представление о творчестве Антона Фёдорова, то сделать это вряд ли удалось: всё-таки этого режиссёра лучше узнавать по драматическим спектаклям.

Юлия Баталина