Мариус Петипа умер в 1910 году. «Тринадцатый час» для большинства его балетов пробил в 1918—1920 годы. Театр, который Петипа привык называть Мариинским, теперь называли так, что балетмейстер ничего бы не понял — ГАТОБ, а чаще — «бывший Мариинский», что было понятно еще меньше: как театр может стать «бывшим», если здание никуда не делось и спектакли в нем по-прежнему дают? На месте стеклянные фонари-шары, на месте привычный горожанам купол…

Но стоило попасть внутрь, как всё объяснялось. Публика в зале была другая. Вместо вечерних платьев и бриллиантов — пальто. Вместо фраков — пальто. Вместо более или менее приличного костюма — пальто. В пальто сидели все. Изо рта зрителей валил пар. Танцовщики стояли в кулисах в валенках, чтобы прямо из них выскочить на сцену, как из парилки выскакиваешь в сугроб. А потом, с синим носом и гусиной кожей от холода, запрыгивали обратно в валенки. Им платили дровами и хлебом (когда платили). Это, конечно, была совсем не та жизнь, к которой привыкли танцовщицы Императорских театров. Привыкли — приезжать на спектакль в экипаже или авто, а вместо бутафорских драгоценностей надевать настоящие (дамы из лож разглядывали на балерине новую диадему от Фаберже).

Танцовщицы Императорского Мариинского театра не захотели танцевать в «бывшем». К началу 1920-х в эмиграцию уехали все балерины, почти все солистки и большая часть кордебалета. Балеты Петипа попросту некому было танцевать. Особенно такие балеты, как «Баядерка»: с двумя балеринскими партиями, огромным кордебалетом, гигантским шествием — в которых раньше была занята вся труппа.

Начали с полумер. Убавили кордебалет, сократили шествия. Ворчала ли публика? Только если осталась. «Бриллиантовые ряды», понятно, уехали. Теперь в креслах и ложах публика была советской. Она в целом простодушно радовалась новому, недоступному прежде зрелищу: императорский балет был слишком дорогим развлечением, зато советский принадлежал народу. Не радовались только идеологи: уж слишком не-советским казался тогда сам балет. Весь, от странных атласных туфелек до принцесс, — какие могут быть принцессы после революции? Ленин всерьез планировал разогнать все балетные театры, оставив пару десятков артистов «на Москву и Питер» для курьеза. А рьяные комсомольцы призывали снести старые балеты ко всем чертям: Чайковский? — «буржуазный нытик», принцесса Аврора — только если переделать ее в Революцию, которую будит ото сна Пролетариат, и желательно не поцелуем, а дружеским рукопожатием.

Выбор у балета был невелик: приспособиться — и выжить. Или умереть.

Именно в 1920-е решили сохранить наиболее жизнеспособные спектакли, а остальные — убить, чтобы обезлюдевшая, обедневшая и обессилевшая труппа могла справиться с репертуаром.

Это и был водораздел для «Баядерки». Она попала в число выживших.

Главным критерием выживания была музыка. Сохранили все балеты Чайковского и Глазунова. Но «Баядерка» музыкой похвастаться не могла: приятная, мелодичная, с запоминающимися мотивами, выразительными пантомимными эпизодами и упругим ритмом танцев, она была именно музыкой балета. Никому бы и в голову не пришло играть ее в филармонии. И все-таки «Баядерка» выжила. Почему?

Ее индийская экзотика и в начале ХХ века, до революции, казалась наивной. Это сейчас публика аплодирует гигантскому бутафорскому слону — невидаль! А тогда в балет ходили в основном завсегдатаи. Слон вызывал у них в лучшем случае ироническую ухмылку.

Сюжет? Но он, во-первых, был бродячим. Есть несколько балетов в XIX веке про то, как полюбил богатый бедную, а его невеста ее отравила, но привидение убитой вернулось и отомстило убийце. Во-вторых, в «Баядерке» он изложен не то чтобы толково. Соперницы встречаются, — и? Как объяснить руками и гримасами, у кого больше прав на юношу и кто кому изменил? В «Баядерке» выкрутились смешно: повесили на стену портрет героя, так что балерины могли тыкать на него пальцем: мол, это мой жених — нет, мой. «Жениха» в пантомиме изображали так: указывали себе на безымянный палец. И вращали глазами. Нелепо!

Булган Рэнцэндорж в партии Гамзатти, Полина Булдакова в партии Никии

Пермский театр оперы и балета

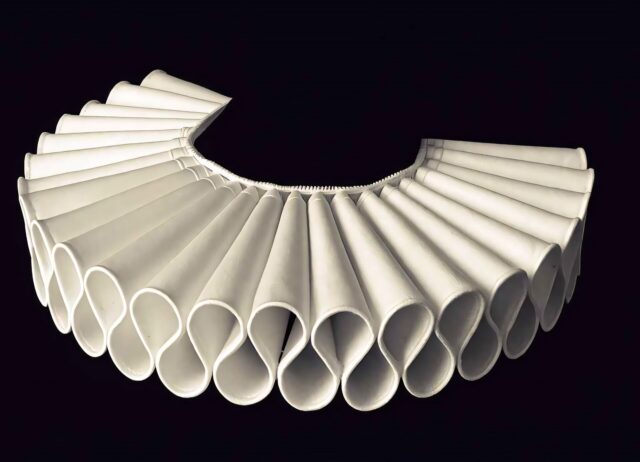

Великолепные танцы? Но правда в том, что «Баядерка» похожа на устрицу с жемчужиной: шершавая раковина, скользкий моллюск, и только под ним — драгоценный перламутровый шарик. Жемчужиной «Баядерки» всегда было Grand pas «теней». Перед свадьбой герой ложился спать. Во сне ему виделись Гималаи. Кордебалет в белых пачках и с белыми вуалями. И призрак убитой возлюбленной: тоже в пачке и тоже в вуали. На сцене было белым-бело. Никаких красок. Как будто дневной свет померк, и с ним померкла вся эта пестрая жизнь с ненастоящей Индией, опахалами, сари, слонами, попугаями. Grand pas похоже на сон души: ничего невозможно назвать словами, но всё понятно. Это невероятно красивый ансамбль. Сначала кордебалет как будто убаюкивает, повторяя качающиеся движения. Потом танцы достигают кульминации, и в конце разражается настоящее tutti кордебалета, солисток, балерины: бешеный галоп в темпе allegro. «Тени», безусловно, шедевр Петипа, это одна из лучших балетных композиций в мире и во все времена. Ее часто танцуют как отдельный балет. Но и это не гарантия жизни всей «Баядерке».

![2018-12-15_220259_[062].jpg](https://permopera.ru/wp-content/uploads/2024/07/7451f3e707f8e9f9fd455310da580c9b.jpg)

Танец теней

Пермский театр оперы и балета

Подобный случай в истории балета есть. Grand pas из балета «Пахита» сегодня танцуют по всему миру, а вот сам балет «Пахита» — не сохранился. Но почему же все-таки «Баядерка» живет до сих пор? Почему до сих пор любима вот уже много десятилетий и в разных странах? И до сих пор — впечатляет. Почему до сих пор роль баядерки Никии — одна из самых желанных ролей для балерин всего мира?

Благодаря танцу-монологу Никии во втором акте. Солор и Гамзатти женятся (так стало в новой советской редакции балета, и с тех пор повторяется во всех постановках). Никия приглашена танцевать. Ей гадко и горько, как только может быть женщине, которую заставляют развлекать победившую соперницу и бросившего возлюбленного. Но Никия не может отказаться: она — баядерка. И она начинает свой танец. Петипа здесь достиг вершин гениального. Кажется, что с каждым движением из Никии уходит жизнь. Ее танец похож на жестокий романс. Как вдруг — передают корзину с цветами. «От него» — жестом указывает на Солора рабыня. Петипа останавливает танец, и в этой паузе зрителям в любой стране мира ясно: всё изменилось, ничего не потеряно — Никия воспряла. Ее танец ликует, захлебывается, она летает по сцене, скачет, исступленно вколачивая пуанты в пол. Как вдруг — на высшей точке триумфа — высовывается змея из корзинки и жалит ее. Радостный танец был предсмертным. Никия падает. Чтобы потом появиться в картине «теней».

![2018-12-15_205600_[037].jpg](https://permopera.ru/wp-content/uploads/2024/07/b8af7b959a3816905d667862feef43d1.jpg)

Полина Булдакова в партии Никии

Пермский театр оперы и балета

И вот эти два хореографических шедевра — монолог Никии и «Тени» — они в «Баядерке» как две силовые динамомашины, между которыми трещит электрический ток, и ток этот оживляет, приводит в движение весь огромный спектакль. Факиры, змеи, слоны, опахала вдруг становятся из нелепых, старомодных, бутафорских — живыми. Это чистая театральная магия. Ей уже почти полтора века, но она всё еще бьет как молния.

Это она разгадка поистине всенародной любви публики к «Баядерке», любви, которая не знает преград во времени, не знает границ между странами. Но есть и вторая.

Петипа в «Баядерке» очень неторопливо тратит время, и очень щедро — деньги: в балете занято очень много миманса, статистов, все одеты в индийские костюмы, у всех в руках какие-нибудь экзотические предметы. Во втором акте, например, все проходят перед публикой в немного монотонном шествии, все показывают себя. Конечно, экзотика «Баядерки» наивна, но она также и празднична. Много людей в красивых одеждах, потом так же много жарких танцев. Петипа как будто разгоняет и поднимает праздничную волну. Во времена Петипа это был просто праздник в честь божества. В советское время спектакль сократили на одно действие и этот праздник сделали свадьбой Солора и царевны Гамзатти. Но суть не изменилась. Даже самый скучающий в балете зритель поневоле начинает внутренне притопывать и прихлопывать, отзываясь на зажигательный ритм этих танцев. И тогда на самом гребне этой волны появляется Никия. Единственный человек, которому сейчас здесь плохо. Как проницательно написал о Петипа Вадим Гаевский, праздник Петипа — не праздник, если кто-то страдает. И страдание одного человека перевешивает. В момент появления Никии кажется, будто рухнула карусель. На несколько секунд на сцене воцаряется тишина и неподвижность. И они по-настоящему оглушают.

Габриэл Лопес в партии Солора, Полина Булдакова в партии Никии

Пермский театр оперы и балета

Можно не любить балет, точнее — совсем им не интересоваться. В балете можно скучать. Но если вы попали на «Баядерку», и это вообще первый балет, который вы видите в жизни, то эти несколько секунд тишины оглушат и проймут даже вас. Петипа — мастер: для его искусства, конечно, хорошо быть знатоком — удовольствие будет более глубоким и сложным. Но можно в балете не разбираться и вообще: «Баядерка» не утратит эффекта. Почему?

Потому что в любом человеке остро живет чувство справедливости — и несправедливости. Петипа в «Баядерке» обнажает несправедливость до предела, и ни один человек из публики не может не отозваться сочувствием. Никия одна во всем веселом мире экзотичной, наивной, красочной «балетной Индии», она единственная, кому там холодно. И пусть потом из кристалликов льда сложится слово «вечность» — то есть Grand pas, смысл истории не изменится. Как не изменится сквозь века и самое потрясающее свойство «Баядерки»: это по-настоящему единственный спектакль, с которого стоит начинать знакомство с балетом вообще.

Текст: Юлия Яковлева