Современная хореография на «Арабеске» всегда была не самой сильной составляющей. Как часто в прошлых обзорах мне приходилось сетовать на отсутствие свежих идей, смелых решений, новых имен и прежде всего — на подмену понятий: за современную хореографию здесь выдавали нечто усредненное на пуантах. Но в какой-то момент ситуацию удалось переломить, конечно, благодаря художественному лидеру турнира Владимиру Васильеву. Во-первых, он стал проводить мастерские хореографии и вместо помпезных открытий с речами и сидением жюри на сцене конкурс теперь открывает собственно танец. А главное, что само соревнование в современной хореографии было решено проводить отдельно, выделяя не только постановщиков, но и исполнителей. Все это очень стимулировало процесс. И вот уже второй раз количество заявок от современных хореографов и исполнителей буквально зашкаливает. Можно констатировать, что и в этот раз конкурс удался, и не только в смысле количественных показателей. Во всяком случае, в Пермь теперь практически не везут то, что к понятию «современная хореография» не относится. Так или иначе, язык, лексика, структуры, художественные образы – все это имеет отношение к сегодняшнему дню. Радует и то, что появилось немало хороших исполнителей, чувствующих современный танец в его разнообразных стилевых направлениях. В общем, азбукой танца овладели.

Фото Никиты Чунтомова

Это, если перечислять плюсы современного конкурса. Если же говорить о проблемах, то главная из них заключается в том, что огромное количество номеров современной хореографии в этом году не принесло встречи с новыми именами. Среди хореографов нового направления все те же, засветившиеся в прежние годы: Алексей Расторгуев, Арина Панфилова, Марина Кремнева, Павел Глухов, Софья Гайдукова, Константин Матулевский… Печально, что в сознании подавляющего большинства постановщиков доминирует определенный штамп (точно такой возникает и в сознании зрителей!): современная хореография — это непременно область уныло-депрессивных настроений. Количество танцовщиков, страдающих по непонятным причинам и по самым разным поводам, а иногда и без них на конкурсе определенно превалировало. Иногда казалось, что хореографию всем этим страдальцам ставил один и тот же автор.

А вот выбор музыки в этом году показался более широким, чем в прежние годы. Помимо излюбленного условно-усредненного минимализма возникали имена не только востребованных в хореографии классиков ХХ века Прокофьева, Шнитке, Пярта, Гласса, но также и Артюра Онеггера, Оливье Мессиана, Джона Кейджа, Дьёрдя Лигети, Беата Фуррера… Но нередко казалось, что хореографы не ставят себе целью серьезно работать с содержанием и структурой этих сочинений и в выборе музыки скорее конъюнктурны, чем искренни. По-прежнему конкурсанты любят танцевать под эстрадные песни, нехитрым образом подменяя развитие хореографической мысли элементарной иллюстрацией текста.

Фото Никиты Чунтомова

Точно так же в конкурсе осталось немало номеров, сделанных по принципу «сам себе хореограф», когда танцовщики, участвующие в основном конкурсе, не имеют иной цели, как пройти на третий тур, и либо сами, либо обходясь «малой кровью» и при помощи других, таких же танцовщиков, ставят себе нечто усредненно-виртуозное, демонстрирующее их пластические возможности. Номер как бы не претендует на открытие в современной хореографии, но свою функцию выполняет.

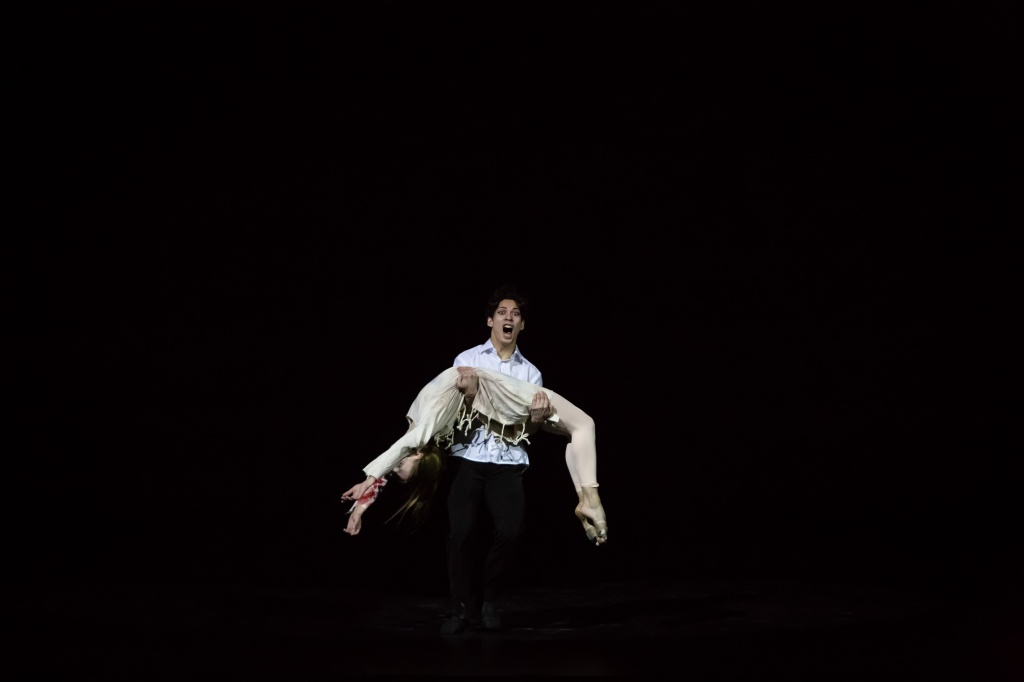

В сравнении с прошлыми конкурсами уменьшилось количество того, что я обычно называю «честный любовный дуэт». Отношения двоих на сцене бесконечно усложнились. Мы наблюдали не только традиционную любовную лирику, но и непростые отношения двух героев: гендерные противопоставления, дуэты-поединки, возникали странные пары необычных персонажей, неожиданно популярной стала форма мужского дуэта, а иногда партнеры даже менялись ролями / полами.

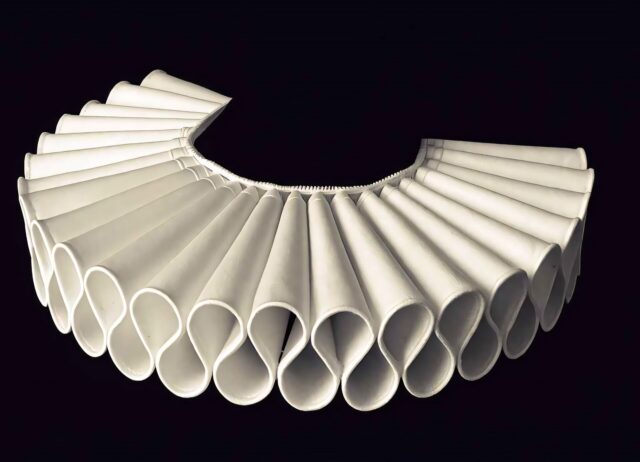

Антураж, костюмы и аксессуары заставляют желать лучшего. Слава богу, почти исчезли стулья и столы, иногда возникали вполне образные одеяния. Но как всегда в большом количестве мелькали голые мужские торсы, не всегда в стилевом смысле были оправданы необутые ноги. И наоборот: когда в номере «Айседора» самая известная в истории босоножка выходила танцевать в тапочках, это выглядело как минимум странно.

Фото Никиты Чунтомова

Когда-то понятие «хореограф / балетмейстер» настолько высоко котировалось, что желающих рискнуть было не так много. Ныне картина другая: танцуют и ставят практически все. Чем это объяснить? Эпоха бурного развития contemporary dance принесла чувство полной свободы и острое желание творческой самореализации. Теперь практически каждый ощущает себя творцом, любой танцовщик современного танца может быть соавтором постановки. И нередко в афишах спектаклей автор хореографии обозначается целой группой имен или словосочетанием «хореограф NN в содружестве с танцовщиками труппы». И это, конечно, прекрасное, восхитительное самоощущение! Вот если бы к нему еще присовокуплялось чувство адекватной самооценки и ответственности перед зрителем. Но этого, к сожалению, многие оказались лишены совсем. Иногда очень хотелось спросить: «Дорогие, вы в своем уме, если решились показывать „это“ перед таким составом жюри и на сцене одного из лучших театров страны?» Понятно, что упражнения из тренингов и мастер-классов по современному танцу приятнее делать под живой рояль, да еще и с утреца (что продемонстрировала нам одна из участниц), но при чем тут сцена, конкурс и искусство, наконец? Все-таки не стоит путать «Арабеск», конкурс с устоявшейся международной репутацией, и расплодившиеся по стране многочисленные турниры любительских коллективов. Многим участникам путь, скорее, туда.

Когда-то, в 90-е годы, в российском танцевальном контексте появились хореографы, ставшие символами нового танца: Евгений Панфилов, Ольга Пона, Татьяна Баганова. Они создали собственные труппы, и, как сейчас выясняется, стиль, школу и направления. Панфилова уже нет с нами, но его дочь Арина и хореографы Алексей Расторгуев, Сергей Райник, Елизавета Чернова продолжают работать в панфиловской стилистике (чаще присущей все-таки его шоу-программам, а не серьезным спектаклям). Ее главные черты — открытый темперамент, активная подача, порой эстрадная броскость. А челябинские танцовщики из Театра современного танца под руководством Ольги Пона Денис Чернышов, Татьяна Крицкая, Кристина Леонова наследуют фирменные приметы стиля своего лидера: разработка виртуознейшей абстрактной хореографии (с помощью партнеринга и контактной импровизации) вкупе с довольно жестким саундом, лишенным какой-либо эмоциональной окраски. Только увлекательные пластические метаморфозы человеческих тел и ничего больше.

Фото Никиты Чунтомова

Столь же узнаваемы пластические штампы, свойственные кемеровскому коллективу «Вечное движение», участники которого также дружно двинулись в ряды постановщиков. Однако их хореографическая лексика не приобрела индивидуальности, столь необходимой каждому хореографу, работы слишком похожи друг на друга.

Не буду перечислять все запомнившиеся мне номера, они, слава богу, были, а результаты уже известны. Подробный разговор критиков, входящих в жюри прессы, с постановщиками, скажем, в формате круглого стола, мне кажется очень необходимым для дальнейшего развития «Арабеска». Тем более что подобное общение когда-то на конкурсе уже существовало. Повторюсь: да, этот конкурс не принес неожиданных открытий, но показал, как развиваются уже зарекомендовавшие себя молодые авторы. Поэтому будем с надеждой ждать следующего конкурса.

Несколько слов о классике после двух туров «Арабеск — 2018» за два тура не выявил лидеров, тех — на кого сразу обращаешь внимание и понимаешь: вот она, будущая звезда балета! Довольно высок технический уровень конкурсантов в целом, и абсолютно ясно, что итоговое решение жюри будет зависеть от математических подсчетов. Я бы не решилась делать ставки.

Напомнить хочется только об одном. О музыкальности, стремительно исчезающей: чем дальше, тем больше. Не секрет, что постепенно на конкурсах виртуозная составляющая — сложнейшие прыжки и вращения — почему-то стали главным критерием в оценках. Ясно, что в этом процессе участвуют только исполнители-мужчины: не зря Гран-при конкурса был трижды присужден именно им. И вот у меня вопрос: а с какого времени в мужских вариациях стали делать то, что я называю «ходить пешком по сцене»? Звучит музыка в довольно быстром темпе, артист делает комбинацию, но вместо ее повторения – медленно и печально идет из точки «А» в точку «В», долго стоит в препарасьон (копит силы!), чтобы затем поразить чем-то виртуозным, чтобы свертеть или прыгнуть. Все поперек музыки, ее структуры и образного смысла. Но это неважно, после трюков публика все равно будет в восторге.

Автор — Никита Чунтомов

Или другая беда, более всего проявившая себя в женских вариациях. Нарочито замедленные темпы, достигаемые путем обработки цифровых записей, лично у меня вызывают ужасающий когнитивный диссонанс. Ведь эта музыка замышлялась композитором в определенных темпоритме и характере, а хореограф — и это доказывают гарвардские записи спектаклей Петипа — ставил в соответствии с музыкой. Неужели то, что мы сейчас наблюдаем, никому не режет ухо и не колет глаз? Мой вопрос адресован прежде всего педагогам. Выходит, к примеру, юное создание и с внутренним зажимом и ужасом вместо танца исполняет набор движений из утреннего класса (да-да, сплошь и рядом наставники переделывают тексты в бессмысленный набор движений). Уже не будем говорить о том, что специально замедленный темп не упрощает задачу артистам, а наоборот, ее усложняет. Кто-нибудь от этих мучений получает удовольствие?

Танец, в том числе классический — теснейшая взаимосвязь движения и музыки. И главный посыл хореографии — в заразительной, чувственной и увлекательной энергии, которую всегда транслируют настоящие артисты и которая мощной волной переливается со сцены в зал. А отнюдь не в трюках и самолюбовании, что ныне свойственны танцовщикам. И не в по слогам в медленном темпе исполняемых движениях, что демонстрировали многие танцовщицы. Думаю, что это проблема школы, и очень хочется, чтобы о ней, наконец, заговорили.

Ежедневный просмотр номеров балетного конкурса, признаемся, весьма непростое занятие. Надо очень любить танец как искусство, чтобы в череде однотипных и бесконечно повторяющихся вариаций (десяток Рабов, пяток Филиппов и несчетное количество Эсмеральд!) разглядеть будущих премьеров и прим, кумиров публики. Так случилось, что «Арабеск» я наблюдаю с его основания, помню всех, кто участвовал в нем в начале пути, а потом вошел в когорту балетных звезд. Только это знание дает надежду на то, что все повторится вновь и что чья-то артистическая судьба после «Арабеска» состоится.

Лариса Барыкина, член жюри прессы