История богемы насчитывает около двух веков: из первоначального бунта против буржуазного уклада жизни она превратилась в моду на нелюбовь к моде и потреблению. Происходило это постепенно.

Первоначально богема в Европе представляла собой прослойку людей околотворческих профессий, занимавших маргинальное положение в обществе и отрицавших классические поведенческие паттерны в быту и в работе. Они отстаивали свое право на свободное творчество (так, например, появился импрессионизм), практиковали свободную любовь и не обременяли себя капиталом.

Анри де Тулуз-Лотрек, «Мулен де ла Галетт», 1889

Анри де Тулуз-Лотрек, выхватывая самые яркие мизансцены из жизни парижской богемы, показывает их без морализаторства,

с присущей художнику болезненной остротой наблюдений и едкой иронией.

Жизнь богемы в США складывалась иначе. Первые ее представители прибыли в Новый Свет в середине XIX века. Они также занимались творчеством, но большая их часть отдавала предпочтение журналистике и писательству: Марк Твен, к слову, причислял себя к богеме. Со временем на американской земле сформировался эксклюзивный сценарий богемной жизни. С 1872 года начал работу Богемский клуб, который проводил ежегодные встречи в Богемской роще (Монте-Рио, Калифорния). Изначально это были встречи журналистов, музыкантов, художников, но вскоре клуб расширился до предпринимателей и бизнесменов, а иногда в нем появлялись даже президенты и военные командиры. Не все были с этим согласны, но клуб в таком виде существует до сих пор. Появление представителей бизнеса и власти на этих собраниях не просто содержательно изменило, а полностью растворило в себе бунтарский дух богемы.

В XX веке богемность из удела маргиналов превратилась в модное явление. Случилось это не одномоментно, превращение катализировали глобальные процессы. Менялся социальный уклад, разрушалась модернистская вертикаль элитарного и массового, искусство шаг за шагом «пересекало границы и засыпало рвы» [1]. Глобализация и развитие капитализма привели к маркетизации буквально всего на свете. Не стал исключением и богемный образ жизни. В условиях рынка богемность редуцировалась до ритуалов и атрибутов богемности (взять хотя бы стиль в одежде boho chic). В 2000 году вышла книга «Бобо в раю», которая исследует феномен богемной буржуазии (bourgeois bohemian) — «кентавра», в котором объединяются псевдобогемные идеалы нелюбви ко всему коммерческому и популярному и буржуазное желание обладать и влиять. Эти люди покупают «не модные» очки в роговой оправе, но выкладывают за них большие деньги. При этом они хотят демонстрировать свою позицию: им важны аудитория и признание. На стадии зарождения у богемы не было цели завоевать авторитет, оказывать влияние и становиться иконой, но со временем такая необходимость появилась.

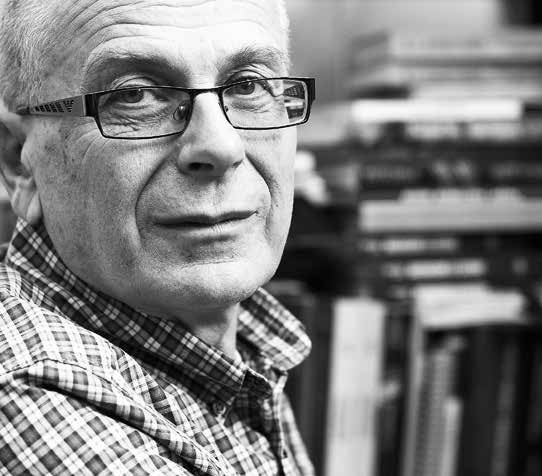

Как сегодня существует богема? Какие мутации переживает этот культурный феномен? Существует ли богемная генерация в Перми? На эти вопросы отвечает доктор исторических наук, заведующий кафедрой культурологии и философии Пермского государственного института культуры Олег Лейбович.

Олег Лейбович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии и философии Пермского государственного института культуры. Сфера его научных интересов охватывает темы: антропология и история российской повседневности, социология культуры, методология гуманитарного знания.

Автор более 280 научных публикаций и ряда книг, в том числе: «Реформа и модернизация в 1953—1964 гг.» (Пермь, 1993), «Модернизация в России: к методологии изучения современной отечественной истории» (Пермь, 1996), «В городе М» (Пермь, 2005).

Олег Леонидович, нам интересно поговорить с вами как со специалистом, который не просто разбирается в культурно-философских процессах, но и разрабатывал в свое время программу по развитию культурной политики в Перми. Чтобы разговаривать на одном языке, давайте первым делом определимся с понятием: что (кто) есть богема?

Богема возможна как некая альтернатива сложившемуся социальному и моральному порядку: назовем его для простоты викторианским. В нем действуют строжайшие нормы поведения и говорения, вошедшие вплоть и кровь среднего класса (истеблишмента). Всем известно, что, собираясь на улицу, надо надевать перчатки, что барышня не может выходить из дома одна или в сопровождении человека, который с ней не обручен, и так далее. Масса, в общем, всяких глупостей. Когда этот порядок прочен, незыблем, тогда в виде отрицания, на границах этого порядка формируется некая богема — круг людей, активно эпатирующих массовую публику. Они выворачивают нормы наизнанку. Им говорят: «Молодые люди из хороших семей не должны встречаться до брака без пригляда родителей». Те: «Извините, будем!» А самые гордые еще и добавляют: «И будем жить вместе до брака». Публика: «Ужас-ужас!» Всё, провокация состоялась.

В общем, важен порядок. И те, кто ему не соответствует, создают альтернативные формы социального общежития. Смотришь, что делают порядочные люди, и делаешь наоборот. И, естественно, напоказ. Если у тебя есть желтая кофта, ты ее напяливаешь, едешь на гастроли и там читаешь: «Я люблю смотреть, как умирают дети…» Зал кричит: «Вах!» — и аплодирует. Подытоживая, я бы сказал, что богема в России — это явление Серебряного века, а в Европе —«золотых времен», закончившихся с началом Первой мировой войны.

Получается, принадлежность к богеме определяется, в первую очередь, поведением и образом жизни, а не самоидентификацией? Если человек говорит: «Я богема», — это не означает, что он ею является?

Если человек говорит: «Я богема», — то он должен вести себя соответствующе и быть признан богемным в том кругу, в котором он вращается. Если он застегнут на все пуговицы, носит котелок, пусть и потертый, и целует дамам ручки, то, что бы он про себя ни говорил, его просто не признают. Да, конечно, у человека должно быть создано представление о собственном «я», но, повторяю, без царящего социального порядка, который кажется незыблемым и безальтернативным, это ничего не даст.

Вы считаете, что богему можно рассматривать исключительно в контексте истории. А в современности можно найти черты богемности?

Социального порядка такого нет.

Но ведь определенная нормативность присутствует.

Она каучуковая.

Разве?

Да. Она сужается и расширяется. Она очень толерантна. И, кстати, элементы той самой богемности Серебряного века вошли в социальный порядок. Сегодня нет такой устойчивости, по отношению к которой можно выстраивать богему. Выстраиваешь — и средний класс тебя тут же поглощает.

Хорошо, с социальным порядком всё ясно. А если говорить про творческий момент? Исследователи говорят, что богемность напрямую связана с творческой деятельностью, с производством некоего творческого продукта.

Это не исследователи говорят. Это люди начала XIX века оправдывали так свое поведение. «Мы же творцы! — говорили они. — Это вы пошлые буржуа. Я гляжу на ваш пошлый буржуазный брак, на вашу пошлую буржуазную обжираловку, на вашу пошлую буржуазную смерть с похоронами — и меня тошнит. Сейчас я совершу нечто гениальное. Открою вам новые миры». Ну, с наркотиками правда — они же баловались ими — или просто с алкоголем. Большая публика в ответ: «Какой ужас! Но надо на это посмотреть, а может быть, даже купить». Это, кстати, несколько отличает богему других времен от богемы начала века, которая жила за чужой счет, но презрение к буржуазности распространяла и на презрение к деньгам. «И кроме // свежевымытой сорочки, // скажу по совести, // мне ничего не надо», — это оттуда же.

То есть явление богемной буржуазии ничего общего с богемой не имеет?

Нет. Просто культура Запада, как губка, умеет всё впитывать и преобразовывать в нечто совершенно безобидное, устоявшееся. Надели молодые люди в начале 1960-х синие рабочие штаны — да ради бога. Поначалу их не принимали, не пускали туда-сюда, а через некоторое время общество сказало: «Ничего, нормальный бизнес». И вскоре — пожалуйста, уже все ходим. В том числе буржуа.

Можно ли рассчитывать на то, что в обозримом будущем начнет формироваться социальный запрос на богему?

Нет, у нас не сформировался запрос на социальный порядок. У нас нет истеблишмента — той опоры, того социального строя со строгими моральными нормами, регламентированными ритуалами, когда этикетные формы впитываются с молоком матери и десятки раз артикулируются в школе. Раз этого нет — нет оснований и для бунта.

И вообще нет какой-либо необходимости ее создавать? Обладает ли богема, скажем так, целебной силой в обществе?

Богема — это раздражитель в том обществе, которое застыло. О нашем обществе можно говорить что угодно, но оно не застывшее, социальные процессы в нем еще не завершились, поведенческие модели еще спорят друг с другом. Можно бить детей в семье или нельзя? Нужно ли работать с девяти до шести в конторе или можно на фрилансе заниматься креативными ремеслами? Черт его знает. И это неплохо, и то хорошо. А может, то и другое — плохо? Наше общество находится в состоянии динамического неравновесия, богеме просто-напросто не от чего откалываться.

Это только российская действительность или глобальная картина?

Конечно, глобальная. Что в Европе, что у нас, что в США.

Имеет ли смысл искать какую-то специфику на локальном уровне? То есть если мы найдем каких-нибудь, я сейчас фантазирую, пермских художников…

…которые живут на пермском Монмартре (а это, конечно, Голованово). Они живут в этом самом Голованово, что-то пишут, ничего не продают. В бар приносят со словами: «Бармен, ты мне пива нальешь за две картинки?» И в ответ слышат: «За две не налью, потому что фигня у тебя. Три давай!» Если при этом они артикулируют какой-то непонятный нам жаргон, если ведут какой-то невиданный для нас образ жизни — коммуной живут — тогда можно согласиться. Тогда мы нашли богему, которая противостоит обывателям, пролетариям, буржуа и кому угодно. А если выяснится, что они ведут образ жизни такой же, как художники, получающие заказы и деньги, но у них только стиль немного другой, — в этом случае они часть профессии. Хороший пример на общероссийском фоне — художники- передвижники. Они противопоставляли себя академистам, но ведь зарабатывали своими картинами. Они знали, что оценка их работы — в рублях. Кстати, Бенуа их потом упрекал в том, что они слишком угождали вкусам интеллигенции с запросом на отображение действительности.

Мне вспоминается выставка, которая проходила год или полтора назад в пермском «Музее советского наива» — выставка художников-аутсайдеров.

Помню. Я ходил туда с удовольствием.

Вот кто эти люди?

Это любители. Они во все времена существуют. Утром я инженер или токарь, зарабатываю на жизнь, у меня нормальная семья, но один-два-три часа в день или три недели в отпуске я беру в руки краски и пишу, что хочу. А потом, естественно, возвращаюсь в первоначальное состояние. Любительство и богема — это разные вещи. Любительство может быть формой терапии или самоутверждения, но оно не имеет отношения к богемному образу жизни.

Если мы на пермском уровне не можем найти такие группы людей, можете ли вы привести пример на уровне России?

Это было в конце советской власти, когда на самом деле был тот самый социальный порядок: буржуазности не хватало, но элементы буржуазного мещанства пронизывали все системы отношений и поведенческие правила. И тогда возник андеграунд, который базировался на идее — мы не будем выставляться в ваших академиях, не будем руководствоваться сложившимися эталонами или стандартами, мы будем писать, как хотим, показывать свои работы друг другу. Вы нас за это будете наказывать — мы будем давать пощечину вашему дурному общественному вкусу. Но с Советским Союзом это и кончилось. В Перми немножко начиналось. Я имею в виду эпоху молодых [Виталия] Кальпиди и [Владимира] Абашева. Сейчас те, кто остался, они вполне себе часть истеблишмента.

То есть сейчас все по одну сторону, все в одной песочнице?

Да, все там. Могут быть расхождения во вкусах. Они, вообще, там разошлись — ругают друг друга, но это нормально. В нашей большой лодке все ругают друг друга. Гребут не очень уверенно, но ругают очень сильно.

Получается, мы находимся в ситуации, когда огромное количество людей имитируют или как-то пытаются симулировать богемность?

Симулируют богемность, совершенно верно. Мы вообще живем в мире симулякров — так почему бы и богемность не симулировать? Это, кстати, характерно для всего мира, не только российский грех. По вечерам нормальный джентльмен из офиса переодевается в лохмотья и рыбу ловит, попивая пиво из горлышка. Хотя из горлышка — non comme il faut, non comme il faut! Он, конечно же, считает себя жутким креаклом. Или сидит себе менеджер, пока начальство не видит, в интернете и пишет: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» Он что — богема? Он производит имитацию. Да, время имитации и симулякров.

Имеет ли смысл оценивать эти процессы с точки зрения «хорошо-плохо»?

Нет, конечно. Богема — это некий диагноз обществу. Если это общество, повторяю, с устойчивым буржуазным порядком, с устойчивыми моральными — именно моральными, не нравственными — скрепами, общество застывшее, мало развивающееся, вызывающее протест людей, для которых охота буржуазности является чем-то привычным и потому мерзейшим и отвратительным. И попытка создать альтернативу этой самой буржуазности, конечно же, в мире быта, в мире общения, в частном мире. Причем методами яркими, провокационными.

Интервью: Никита Клюев

[1]: «Пересекайте границы, засыпайте рвы» (1969) — статья американского литературоведа Лесли Фидлера, хрестоматийное исследование, ставшее одной из отправных точек для понимания ситуации в искусстве.

Фидлер Л. Пересекайте границы, засыпайте рвы // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993