Юбилейный «Арабеск» отличается небывалым числом участников. На XV конкурс в Пермь слетелись тридцать два представителя младшей возрастной группы и семьдесят девять — старшей. Они представляют различные города России и подтверждают статус «открытости» соревнования. Мы видим не только балет постсоветских Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Украины, но также Германии, Ирландии, Бразилии, Израиля, Монголии, Республики Корея, Японии.

Фото Никиты Чунтомова

Условия первого тура обязали участников исполнить классическое pas de deux или две вариации. Причем в этот раз Положение о конкурсе еще более демократизировали. Правда, можно строить догадки о допуске в разряд «классики» постановок XXI века. Облегчение доступа к конкурсным подмосткам участникам-энтузиастам одновременно усложнило работу маститых арбитров, которым предстояло оценивать «школу». У «юниоров» — прежде всего. Именно это качество танца — «школа» — вряд ли явственно проявилось в вариации из балета «Большой вальс» (хореография Томаза Вашакидзе), исполненной Александрой Голубятниковой из Екатеринбурга, как и в «Вариации с колокольчиками» (хореография Зарэ Мурядяна), представленной пермячкой Анной Механошиной. Все-таки канонические soli позволяют создать базисную систему координат в оценках конкурсантов.

Традиционно Пермское хореографическое училище выставило на творческое соревнование не только многочисленную, но и интересную когорту конкурсантов. Их профессиональная состоятельность внушает уверенность в том, что пермская школа позиций не сдает, и при явном российском дефиците ученических кадров (особенно в мужских классах), кадры успешно готовит. Особенно обнадеживает то, что здесь воспитывают не только артистов гротескового и деми-классического амплуа, но и тех, кто в будущем сможет называться noble (dance noble — благородный танец). Кстати, вопрос фактуры то и дело заставлял размышлять об эстетических требованиях академической балетной сцены. В Перми — это очевидно — стараются соблюдать критерии отбора будущих балерин и танцовщиков с учётом физического соответствия профессии. Данила Хамзин довольно ровно исполнил вариации из балетов «Венецианский карнавал» и «Коппелия». Полётному и темпераментному Ивану Суродееву, достаточно, кажется, для студента оснащенному технически, чуть не хватило мастерства, приобретаемого с опытом. Его досадно «повело» на double tour en l’air в вариации Филиппа («Пламя Парижа»). Вариация Франца («Коппелия») получилась более гладкой. Но вот над формой юноше придется усилено трудиться, чтобы максимально смикшировать некую «телесную заданность».

Фото Никиты Чунтомова

Оказалась не в силах преодолеть последние сантиметры диагонали в вариации Одалиски («Корсар») Анастасия Шевченко из Ижевска. Растерялась, сойдя с пуантов, и не совпала с музыкой в вариации Авроры («Спящая красавица») пермячка Вероника Некрасова. Подскоки не получились и у Анны Механошиной («Вариация с колокольчиками»). Поощряя здоровые творческие притязания юных конкурсантов (к примеру, Маргариты Гладышевой, Анастасии Шевченко, Татьяны Коноваловой, Владимира Данилова, Мелании-Ники Кобяковой, Евгении Сивидовой) и их педагогов, все же признаем, что в столь серьезном конкурсе, как «Арабеск», надеяться на награды им еще очень и очень преждевременно. Другое дело, если поставлена цель испытать себя, закалиться в конкурсном горниле. Да и специалистам (и это еще одно важное значение конкурса) крайне любопытен срез учебного процесса подготовки завтрашних артистов балета в Латвии, Ижевске, Якутске…

Как и в прежние годы, на повестке дня остро стоит вопрос темповой адекватности фонограмм. Вряд ли академическими можно считать заупокойные темпы вариации Жанны в исполнении японки Рисы Мияхары и в вариации Наперсницы («Павильон Армиды») в исполнении Анастасии Шевцовой. Возможно, именно темп снизил впечатление от танца девушки из Красноярска, как и «гравитационный» аккомпанемент sissonne tombe en tournant в вариации Принцессы Флорины у уфимки Лады Маландиной.

Раз уж речь зашла о музыке и музыкальности, заметим, что важны не только умение артистов соответствовать темпоритму, но и способность вслушаться в музыку, «пропеть» ее душой и телом, раствориться в ней. Впрочем, как показал первый тур, нынче это удел особо одарённых.

Не в первый раз возникают проблемы с костюмами. Появление бедной цыганки с драгоценным колье на шее или французской революционерки в бриллиантах заставляет подумать об ограблении дворца маркизы Помпадур.

Фото Никиты Чунтомова

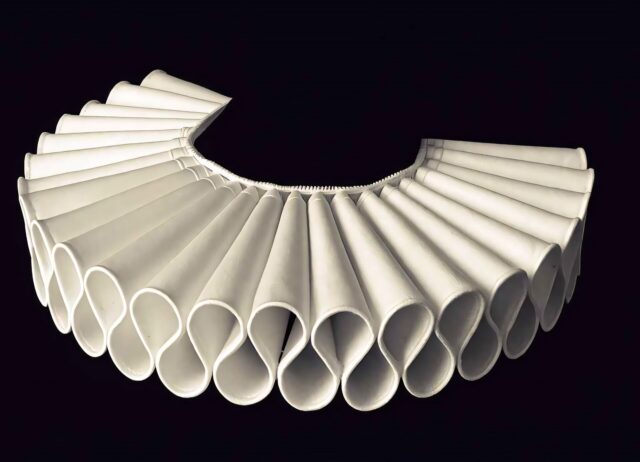

Зато в костюме Урары Тсукамото для вариации из «Пахиты» была интересная деталь — нарукавники, ассоциирующиеся с высокими бальными перчатками. Жаль только, девушке из страны восходящего солнца невдомек, что в пластике этой вариации заложено смысловое движение. Руки не просто выполняют абстрактные пассы. Поочередно проводя кистью вдоль предплечья от запястья до локтя, балерина символически расправляет морщинки на обшлагах перчаток.

Техническими достижениями блеснула пара из Германии Елена Исеки и Харуто Гото. Танцуя pas de deux из «Арлекинады», балерина в fouette незыблемо чередовала одинарные и двойные вращения, закончила тройным, а pirouette усложнила открыванием ноги через grand rond. «Балеринское» исполнение отличило физически щедро наделенную природой Марию Малинину (вариация из балета «Весталка»), а вот с порочной модой распластывать I arabesque, размывая академическую графику формы (как это проявилось в вариации Царь-девицы из «Конька-горбунка») участнице и ее пермским педагогам следует неукоснительно бороться.

Вновь, хотя, может быть, и не так остро, встал вопрос о верности каноническим текстам, к которым иные конкурсанты отнеслись слишком вольно. Желая поразить виртуозностью, теряли стилистическое единство хореографии. Этот упрек, к примеру, можно отчасти адресовать японке Хомаре Каваи (третья часть вариации Вакханки из «Вальпургиевой ночи» в хореографии Леонида Лавровского). От «юниоров» требуется прежде всего соблюдение строгих «геометрических» форм танца. Танцевальность, индивидуальность — да! Но вряд ли от формирующихся подростков можно ждать преобразования однозначных «линейных» движений в пластическую поэтику, художественные метафоры. В связи с этим (если, конечно, речь не идет о формальной артикуляции текста) не приобретает ли оттенок вульгарности задача, выдвинутая перед юной конкурсанткой, — создать портрет чувственной, опьяненной вином и любовью жрицы Диониса. Тут, конечно, вопрос выбора репертуара, особо важный для наставников юниоров.

Как ожидалось, участники старшей возрастной категории повысили уровень выступлений и тем самым быстро накалили состязательную атмосферу. Яркой театральной природой обладает Никита Ксенофонтов. Правильно оценивая свое амплуа, танцовщик из Новосибирска выбрал героическое pas de deux Жанны и Филиппа из балета «Пламя Парижа». Артист сросся с партией, органично живет в ней, выразительной мимикой передаёт целую гамму чувств. Запомнились японец Шота Онодэра — Колен (дуэт из «Тщетной предосторожности»), кореец Ён Ли Сен — Филипп (pas de deux из балета «Пламя Парижа»). Работа бразильцев Луанны Гондими Маркоса Яго над pas de deux из балета «Щелкунчик» явно не завершена. Танцовщик несколько тяжеловесен и неуклюж, у него не очень хорошие кисти, но излишне манерные руки. Тем не менее выразительная по удлиненным линиям и фактуре пара заставила пристально вглядываться в свой танец и сопереживать. Второй бразильский дуэт — Майте Нунэс и Сайрон Перейра — высокие, стройные танцовщики, уверенные в поддержках. Штудировать русскую классику им надо продолжать. Будущее порадует, если танцовщик перестанет «рвать» на подходах к движению и прибавит танцу элегантности. Складом художественных и технических достоинств в значительной мере овладел другой бразильский танцовщик — Габриэль Лопес. Большего успеха он добился в вариации Гренгуара («Эсмеральда»). Выступавшая в pas de deux из «Дон Кихота» Виктория Дедюлькина выскочила на вариацию Китри со столь быстрыми переборами ног, что в глазах зарябило. Свое fouette девушка разукрасила двойными вращениями и pirouette в tire-bouchon. По окончании просмотра не истаяли впечатления от японок Юки Фукуда (вариация из «Grand pas classique»), Аяри Сибасаки (вальс героини из первого акта балета «Жизель»), корейца Чона Чу Хёна (вариация Фабио из балета «Сатанилла»). А вот оценка другого корейца — Хёна Ли Со — вероятно, будет снижена из-за исполнения некой смеси хореографии Василия Вайнонена и Юрия Григоровича в solo Щелкунчика. Не менее странной оказался хореографический текст вариации Раймонды, представленной Мидзуки Тандо (Япония). Девушка приписала авторство Мариусу Петипа. Более приближенной к оригиналу стала другая (из второго акта) вариация Раймонды в исполнении кореянки Ын Сон Чон.

Фото Никиты Чунтомова

Любопытно, что уже закаленный в конкурсных баталиях и темпераментный Серик Накыспеков (Казахстан) оказался столь нечуток к музыке, что не смог соблюсти сильные доли аккомпанемента. К тому же лишил вариацию Купца («Корсар») изюминки — характерного глубокого plie.

Серьезным испытанием нервов становится на конкурсных просмотрах многократное повторение одного и того же произведения. Так, один за другим летали, отбивали saut de basque, ввинчивали pirouette Базили («Дон Кихот») Алмаса Ишмухаметова (Уфа), Улугбека Олимова (Узбекистан) и Хён Ли Со… Хвала Терпсихоре — длинный ряд тиражированных Филиппов, Конрадов и Вайю, особенно излюбленных конкурсантами, на этот раз разбавил Энтони Остин. Редчайшей репертуарной свежестью повеяло от обаятельного и легкого, как ветерок, ирландца, выбравшего для выступления вариацию из балета Августа Бурнонвиля «Ярмарка в Брюгге». То же можно сказать о подвижном и живом Андрее Арсеньеве (Санкт-Петербург), который не оробел перед зубодробительными эскападами хореографии Пьера Лакотта и станцевал вариацию Маттео из балета «Ундина».

Пролог завершен, результаты первого тура объявлены. Творческая интрига, как всегда, обеспечит дальнейший интерес к конкурсным баталиям.

Александр Максов, член жюри прессы