29 августа 1941 года, спустя десять дней после отправки из блокадного Ленинграда, эшелон с труппой Театра оперы и балета им. С. М. Кирова прибыл в Молотов — так в то время называлась Пермь. Наполненный беженцами, город не сразу впустил в себя еще три с половиной тысячи человек, разом приехавших в 83 теплушках и 3 классных вагонах. Директору театра Евгению Радину пришлось добиваться срочной правительственной телеграммы из Москвы с распоряжением принять эвакуированных. На неопределенный срок Молотов должен был стать домом для спасшихся от бомбежки и обстрела ленинградцев.

Спасение театра заключалось не только в избавлении артистов от угрозы обстрела. Чтобы сохранить свой грандиозный опыт и академические традиции, театр должен был функционировать даже в нелегкое военное время. В Молотове ленинградцам передали театр оперы и балета — небольшое здание в стиле позднего русского классицизма, построенное в 1879 году по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Местная труппа временно стала передвижной — это была вынужденная, но необходимая жертва.

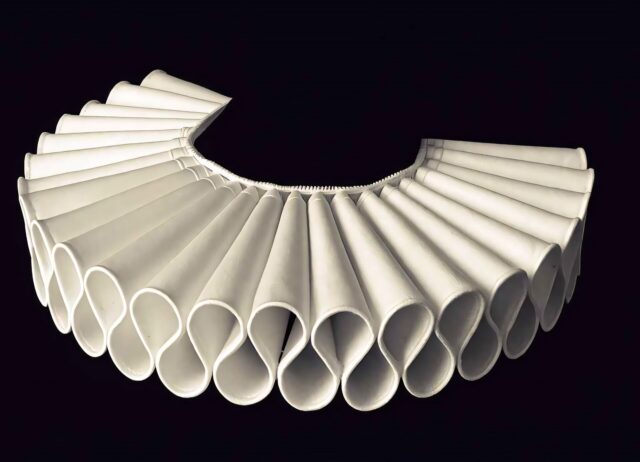

По сравнению с ленинградским театром, это здание было камерным, если не сказать игрушечным. Чтобы немного увеличить сцену, было решено снять три ряда кресел партера. Места всё равно было мало — значит, нужно было менять рисунок мизансцен, адаптировать хореографический текст балетных спектаклей к новым условиям. Требовались и новые декорации.

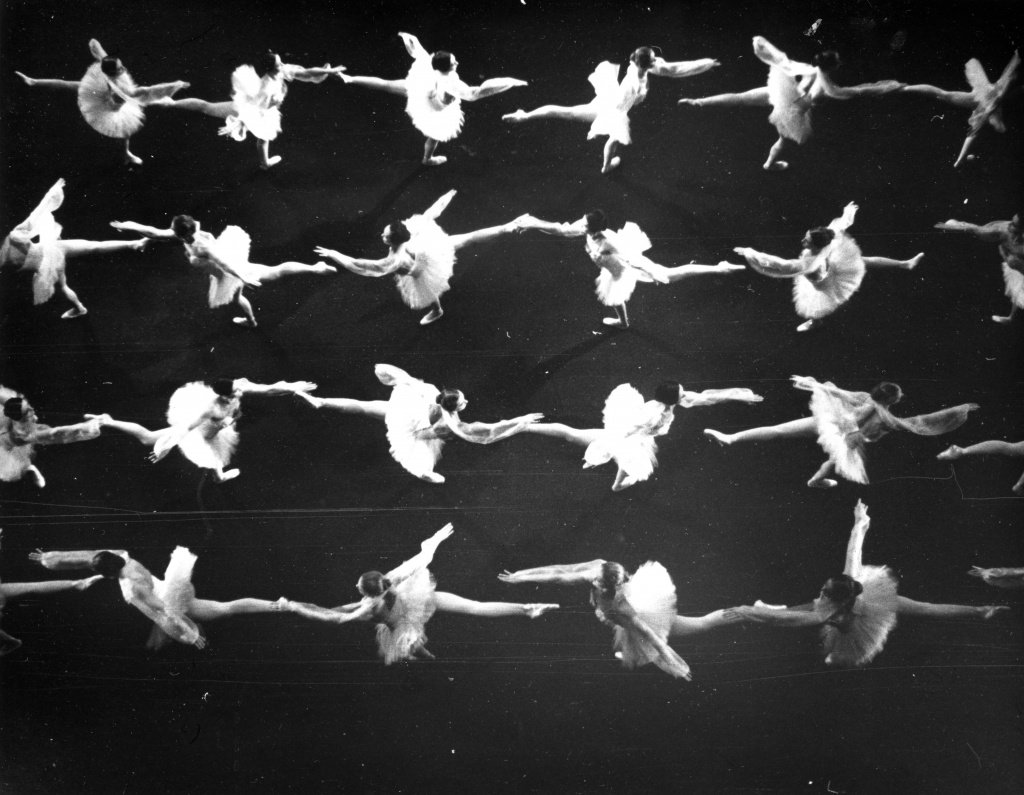

В своей книге «Военные хроники ленинградского балета» кандидат искусствоведения Лариса Абызова не может сдержать удивления и восхищения усилиям труппы: «Невероятно поверить, но через две недели после приезда, 13 сентября, оперой „Иван Сусанин“ М. Глинки театр открыл свой „эвакуационный“ сезон. Через день был дан первый балет — „Лебединое озеро“ П. И. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова в редакции А. Я. Вагановой. На тесной сцене рисунок танца исказился. Хотя количество лебедей исказилось с двадцати четырех до восемнадцати, танцовщицы касались друг друга пачками. Вместо четырех больших лебедей танцевали два. Спектакль шел в сукнах с живописными задниками, где сцену бала оживляли бархатные занавесы художника П. Вильямса из балета „Ромео и Джульетта“. Даже вдохновенное звучание оркестра под управлением Евгения Дубовского и блестящее выступление Наталии Дудинской (Одетта), Феи Балабиной (Одиллия) и Константина Сергеева (Зигфрид) не вызвало интереса у полупустого зала. Занавес опустился в тишине»1.

ЗВЕНЯЩАЯ ТИШИНА

Сегодня трудно представить, что когда-то Пермь была «глуха» к балету. Что было время, когда на балетные спектакли не выстраивались длинные очереди в кассу, что люди не спрашивали лишний билетик и не пытались всеми правдами и неправдами попасть в театр. Но факт остается фактом — в 1941 году, дав свой первый балет в Молотове, ленинградцы, привыкшие к овациям, были обескуражены настороженным приемом зрителей. Однако спектакль за спектаклем атмосфера теплела.

В октябре 1941 года из Москвы приехала Галина Уланова. Выступления одной из лучших балерин эпохи, находящейся в расцвете своего мастерства, разогрели интерес местной публики к театру и стали образцом на многие годы вперед. В числе спектаклей, в которых принимала участие Уланова, историки балета особо выделяют «Лебединое озеро» с составом: Уланова — Одетта, Дудинская — Одиллия, Константин Сергеев — Зигфрид.

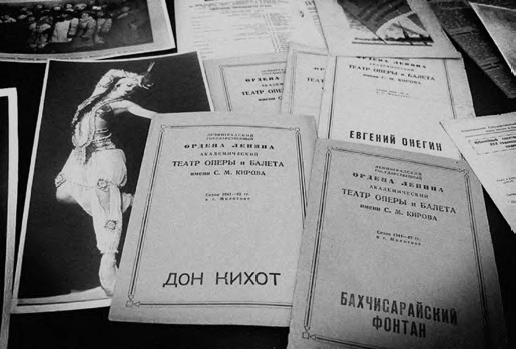

К всеобщему сожалению, ленинградцы не могли показать весь свой репертуар. Пермская сцена не могла вместить спектакли в полном размере. На весь театр был единственный репетиционный балетный зал. Балеты основного репертуара: «Спящая красавица» П. Чайковского, «Лауренсия» А. Крейна, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Баядерка» Л. Минкуса и другие — требовали масштабного танца. Как выходили из положения? «Когда как, — пишет Лариса Абызова. — Например, Наталия Дудинская, не имея возможности вписать в тесное пространство сцены вариацию с огромными прыжками во втором акте балета „Лауренсия“, делала вместо одного два круга»2.

УСИЛИЕМ ВОЛИ

Во втором «эвакуационном» сезоне, 9 декабря 1942 года, балетная труппа Кировского театра выпустила балет «Гаянэ» в постановке Нины Анисимовой. Как отмечает Лариса Абызова, в спектакле были заняты лучшие силы труппы: «столь звездного состава не доводилось одновременно видеть ни в одном балете классического наследия»3. Вот этот состав: Гаянэ — Наталия Дудинская / Алла Шелест; Нунэ — Татьяна Вечеслова / Фея Балабина (сохранилась кинозапись фрагмента спектакля, в котором Вечеслова бисировала вариацию во втором акте); Армен — Константин Сергеев; Карен — Николай Зубковский / Владимир Фидлер; Гико — Борис Шавров. Настоящим шлягером стал номер «Танец с саблями».

Внезапно случилось несчастье: 23 декабря, спустя две недели после премьеры, театр охватил пожар. Огонь уничтожил декорации и большую часть балетного гардероба. Выгорели костюмерные и значительная часть гримерок. Но зрительный зал и сцена не пострадали. И вечером того же дня труппа, вопреки всему, танцевала «Гаянэ».

«Павел Фельд с медалью на лацкане фрака встал за дирижерский пульт. Наталия Дудинская и Константин Сергеев вышли на сцену в обгоревших костюмах. Сергеев танцевал партию Армена в желтой шелковой рубахе с огромной черной подпалиной на спине. Остальные были кто в чем: собрали всё, что осталось мало-мальски годного из других балетов. Тяжелые по фактуре бытовые костюмы художника Симона Вирсаладзе из балета „Сердце гор“ мешались с легкими, условными костюмами Татьяны Бруни из „Гаянэ“. Вид был нелепый, но никто не смеялся».4

Это был триумф мужества и воли, веры в свои силы и опора на публику. Не будь должного взаимного доверия между артистами и зрителем — вряд ли можно было бы решиться на такой показ.

15 февраля 1944 года ленинградцы наконец сумели возобновить на пермской сцене классический балет «Спящая красавица»: главные партии на премьере танцевали Алла Шелест (Аврора) и Владимир Баканов (принц Дезире). Страна тем временем тоже будто просыпалась от кошмарного сна, чувствовала приближение победы в войне, хотя впереди был еще целый год.

В конце апреля последний раз в Перми выступила Уланова. Давали «Жизель». Из Молотова балерина «возвращалась» уже не в Ленинград, а в Москву как солистка Большого театра.

«Мне кажется, что пребывание нашего театра оставит у вас свой след»5, — сказала на прощание Галина Уланова. И не ошиблась. В 1941 году вместе с театром им. Кирова из Ленинграда было эвакуировано хореографическое училище (ныне Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой). Когда в 1944-м ленинградцы возвращались домой, в Молотове остался класс, который годом ранее набрали из местных детей. Поначалу он существовал как студия при театре, но уже в 1945-м на его основе было создано государственное хореографическое училище. Художественным руководителем училища стала балерина театра им. Кирова Екатерина Гейденрейх.

10 марта 1944 года из Молотова в Ленинград вышли первые два вагона с костюмами и декорациями. Люди уезжали группами. Каждая — своим эшелоном: 29 мая, 5 и 9 июня. Пермяки провожали артистов на перроне с оркестром, цветами и речами. И те, и другие прощались с легкой грустью. Им было за что благодарить друг друга.

1 Абызова Л. И. Военные хроники ленинградского балета. — СПб.: АРБ, 2015. С. 70, 71—72

2 Абызова Л. И. Военные хроники ленинградского балета. С. 78

3 Абызова Л. И. С. 83

4 Там же. С. 89

5 Чернова Т. П. Рождение лебедя. Пермское книжное издательство, 2001. С. 7

Текст: Наталья Овчинникова