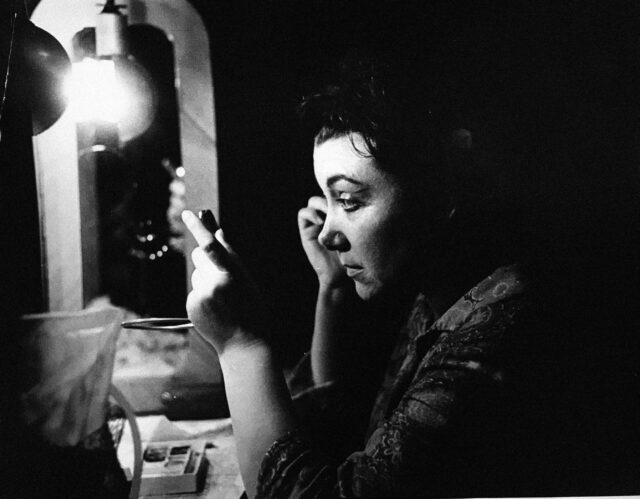

Эльвира Шубина пришла в Пермскую оперу в конце 1960-х — ее приход ознаменовал собой начало новой эры в творчестве театра. В сложившемся вокальном образе труппы появился голос невиданной красоты и неслыханной энергетики — мощный, ренессансный, безусильно сочетавший в себе полярные регистры, что выводило его за пределы рамок певческих амплуа. Такие голоса рождаются раз в сто лет, а может быть, и реже: им бывает тесно в лоне традиций, наладившихся схем и заведенных правил. Они способны перевернуть устоявшийся уклад, взорвать обычаи, повести за собой и открыть новые дали. Они настораживают ревнителей старины, но и восхищают своей особостью, избранностью, уникальностью.

После окончания Уральской консерватории Эльвира Шубина попала в молодежную группу, сформированную для поездки в Милан, в знаменитый театр Ла Скала, но вскоре стажировку отменили: разразился Карибский кризис. «Железный занавес» опустился ниже, перспективы рухнули разом, несостоявшиеся стажеры, представлявшие генерацию новых голосов, мгновенно остались не у дел, без работы в театрах, куда надо было подаваться заранее.

Шубина не думала «сдавать» свой голос в консерваторский архив, металась между Пермской филармонией и Свердловским педагогическим институтом, где стала понемногу преподавать, нетерпеливо ждала очереди, чтобы показаться в какой-нибудь театр, и однажды исписала убористым почерком школьную тетрадь в двенадцать страниц, запечатала в конверт и заказным письмом отправила на адрес министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Получила ответ спустя три дня: поезжайте в Пермь, там о вас знают, предупреждены. Назначили день и час прослушивания, известили худсовет. Она тут же сорвалась с места, отменила уроки и поехала искать счастья.

Простуда, подстерегающая певцов всегда не вовремя и всегда врасплох, не помешала. Шубина пела, не чуя ног, театральный свет слепил заплывшие от нездоровья глаза, лиц арбитров было не разглядеть, распознать их реакцию — тоже. В зале стояла полная тишина. Ее голос раздвигал пространство, ворожил, поднимался в горние выси, взывал, требовал и молил, превращая простуженную дебютантку в древнегреческую жрицу, а ее пение — в обряд, и победительно наступал теплыми волнами, возвращаясь к земной тверди. Такой молитвенной страсти и такой колдовской ворожбы эти стены давно не слышали, а может быть, не слышали никогда. На два с лишним десятка лет этот голос станет здесь главным богатством и достоянием, а его обладательница — первой артисткой труппы.

В 1970 году, после трех лет работы в театре, где коллеги дивятся, как быстро новая певица входит в репертуар (Ярославна в «Князе Игоре» Бородина, Татьяна в «Евгении Онегине», Оксана в «Черевичках», Мария в «Мазепе», Настасья в «Чародейке» — в операх Чайковского, Наташа в «Русалке» Даргомыжского, Аида в одноименной опере Верди, Княгиня в «Черте и Каче» Дворжака, Любка в «Семене Котко» Прокофьева, Юкки в «Празднике фонарей» Спадавеккиа), Эльвира Шубина поет партию Иоанны в «Орлеанской деве» Петра Ильича Чайковского на сцене Кремлевского дворца съездов. Эксперты, изучая гастрольную афишу Пермской оперы, восхищены и растеряны: как обладательница меццо-сопрано может одновременно выступать в партии Амелии в «Бале-маскараде» Верди, написанной для высокого голоса?

«Голос певицы, — пишут про Шубину-Иоанну в столичном журнале, — превосходно звучит на разных динамических уровнях — от мягкого ровного пианиссимо до мощных ослепительных кульминаций, когда он, как луч света, пронизывает всю массу хора. Уже в самом звуке голоса угадывается характер женственный и гордый».

Шубину отличает не только вокальный диапазон — от контральто до сопрано спинто, что позволяет ей петь практически всё — от Маргариты в «Фаусте» Гуно до Ортруды в «Лоэнгрине» Вагнера, а в конце творческой карьеры еще и Марфу в «Хованщине» Мусоргского и Кармен Бизе. Ей свойственно умение обнаружить характер персонажа в звуке голоса, о чем не думали прежде, разделяя певческую партию и роль как таковую, вокализирование и сценическое действие пополам, музыкальную трактовку и театральное воплощение нотного текста на разные части. Шубина превращает свое пребывание на оперной сцене в один бурлящий поток, и кажется, что вокруг этого потока бьет ключами самая что ни на есть реальная жизнь. Рушатся границы между следующими одна за другой сценами, сливаются в целое фабульно рознящиеся друг с другом эпизоды, безостановочной прописью, образуя единый сюжет, соединяются темы, мотивы и обстоятельства. Через характер, образованный звуком, рождается Театр.

Ее зачастую не узнавали на сцене — обманывались. Кроткая голубица решительно превращалась в фурию, робкая вчера тургеневская барышня назавтра представала в облике женщины-вамп. Амплитуда театрального преображения потрясала так же, как потрясала амплитуда голоса. Уловить моменты, когда мольба оборачивалась ворожбой, ворожба — гимнической одой, а гимн — слезами, не удавалось. Стиль Шубиной, во многом поменявший эстетику Пермской оперы 1970–1990 годов, был стилем живого актерского чувства, каким устанавливается непрерывный диалог с партнерами, хором и оркестром, со зрительным залом. Она воплощала в малоподвижном по тем временам оперном театре знаменитые прописи Бориса Пастернака:

Когда строку диктует чувство,

Оно на сцену шлет раба,

И тут кончается искусство,

И дышат почва и судьба.

Опережая время, Шубина своевольно меняла устаревшие правила, подчиняла своему певческо-артистическому дару оскудевшие «обстоятельства» оперной сцены, делала ее живой, наполняла страстью и чувством, негласно объявляла себя режиссером собственных ролей и целых спектаклей.

Она вошла в историю мирового музыкального театра, как единственная исполнительница всех написанных для сопрано партий в операх Чайковского (помимо названных, это Наталья Жемчужная в «Опричнике», Лиза в «Пиковой даме» и заглавная роль в «Иоланте»). Она искусно проявляла общие мотивы в сюжетах западноевропейского репертуара — от Елизаветы Валуа в «Доне Карлосе» Верди, Тоски и Баттерфлай в операх Пуччини до «Кармен».

Она вошла в жизнь нескольких зрительских поколений как выдающаяся певица и актриса. Для других — стала высокой легендой.

Текст: Сергей Коробков