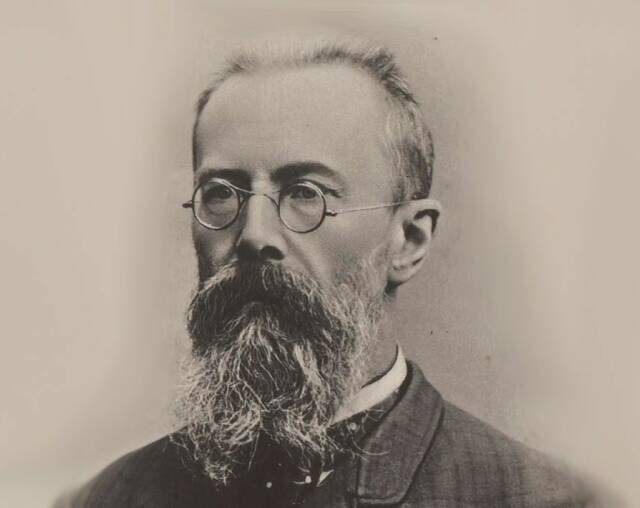

Николай Римский-Корсаков прожил долгую жизнь, и, благодаря довольно рано завоеванной популярности, его творческая карьера прошла через множество этапов. Начав как демократически-настроенный композитор, занятый поиском национального стиля, как и все члены Балакиревского кружка (называемого также «Могучей кучкой»), Римский-Корсаков стремительно вознесся в ранг одного из ведущих и уважаемых русских композиторов. Однако к концу жизни, многие критики обвиняли его в узости мышления и консерватизме. В ранний советский период его музыкальное наследие, как и наследие его коллег из «Могучей кучки», подверглось критике за стилизацию русского фольклора, а «губительное влияние» экзотической музыки Римского-Корсакова на советских композиторов вообще осуждалось официально. Тем не менее на Западе слушатели всегда восхищались его удивительным умением воплощать восточные и сказочные картины в музыке, воспринимая их как явление характерное и исключительно русское.

Сам композитор довольно самокритично относился к своим произведениям с восточной тематикой. Всего за несколько месяцев до своей смерти, в разговоре с учеником, армянским композитором Александром Спендиаровым, Римский-Корсаков заявил, что по сравнению с Востоком Спендиарова его собственный Восток «несколько головной, умозрительный». «Вы, — сказал Римский-Корсаков, — по самому рождению своему человек восточный, у вас Восток, что говорится, в крови и вы именно в силу этого можете в музыке в этой области дать нечто настоящее, действительно ценное. Это не то что я…».1

Сегодняшняя публика, конечно, не согласилась бы с этим мнением. «Шехеразада» и «Испанское каприччио» стали его визитной карточкой на Западе, хотя Римский-Корсаков и не считал, что эти произведения, рисующие образы экзотических земель, являются определяющими в его творчестве. Некоторые современники композитора считали «Шехеразаду» «чересчур свободно сочиненным произведением, недостаточно академически выдержанным»2. В это трудно поверить, но премьера «Шехеразады» была едва не сорвана: дирекция Императорского Русского музыкального общества опасалась, что сюита «может испортить вкус музыкальной молодежи». Только благодаря вмешательству Юлия Иогансена, директора Санкт-Петербургской консерватории, премьеру удалось спасти. Даже после того, как его симфоническая сюита была одобрена, Римскому-Корсакову заплатили всего пятьдесят рублей — половину гонорара, предусмотренного за исполнение симфонического произведения, поскольку «Шехеразада» оказалась «слишком легкой и игривой, чтобы платить за нее традиционные деньги»3. Композитор со всей серьезностью принял преподанный урок и до самой смерти писал почти исключительно оперы. Только в 1892 году, через четыре года после завершения «Шехеразады», этот шедевр мирового масштаба получил заслуженное признание, и Римский-Корсаков получил за него премию имени М. И. Глинки.

Программа

Идея написания оркестрового произведения, которое представляло бы собой «калейдоскоп сказочных образов и рисунков восточного характера», пришла в голову Римскому-Корсакову зимой 1887—1888 года, когда он заканчивал оперу своего безвременно скончавшегося друга Александра Бородина «Князь Игорь». Вдохновленный сказками «Тысячи и одной ночи», которые были известны русским читателям с XVIII века благодаря французским переводам Антуана Галлана, Римский-Корсаков создал симфоническое произведение из четырех частей с кратким изложением программы в предисловии к партитуре: «Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ»4.

Римский-Корсаков писал в автобиографии, что программой, которой он «руководствовался при сочинении „Шехеразады“, были отдельные, не связанные друг с другом эпизоды и картины из „Тысячи и одной ночи“, разбросанные по всем четырем частям сюиты: (1) море и Синдбадов корабль, (2) фантастический рассказ Календера-царевича, (3) царевич и царевна, (4) багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником»5. Позже композитор отказался от всех заголовков, и в финальной версии, опубликованной Митрофаном Беляевым в 1889 году, отсутствовали даже общие названия частей (Prelude, Ballade, Nocturne, Finale, Postludium). Римский-Корсаков не хотел навязывать слушателю «слишком определенную программу» и просил своих друзей не ассоциировать отдельные мелодии или лейтмотивы с конкретными персонажами, замечая, что это «не что иное, как чисто музыкальный материал или данные мотивы для симфонической разработки»6. Тем не менее медленный пролог сюиты принято трактовать как часть, в которой две контрастные музыкальные темы знакомят слушателя с главными героями истории. Образ неумолимого султана Шахриара создает суровый музыкальный мотив, изложенный как унисон низких медных и деревянных духовых инструментов. Удивительно гибкий характер и кроткий нрав Шехеразады передает «прихотливая мелодия скрипки соло», сопровождаемая мягкими аккордами арфы. Эти две музыкальные темы как герои проходят через все части сюиты, создавая эффект диалога между двумя людьми, беседующими о заморских странах и чудных историях. Римский-Корсаков объединил все сказки Шехеразады, мастерски вплетая эти мотивы, как нити, в сложный музыкальный гобелен произведения.

Музыка

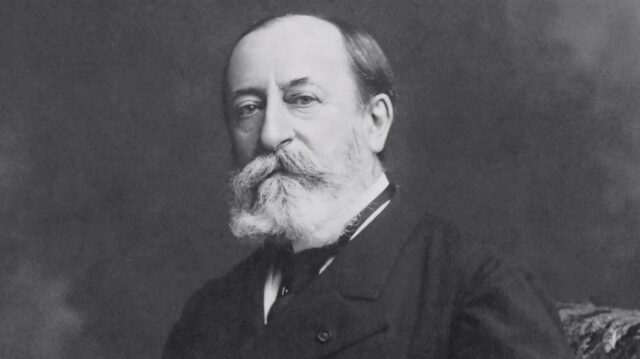

Считается, что, в отличие от его симфонической сюиты «Антар», в «Шехеразаде» Римский-Корсаков не использовал ни одной традиционной восточной мелодии. Весь мелодический материал является его собственным. Тем не менее в партитуре присутствует множество музыкальных ссылок на произведения с восточными сюжетами, написанные другими русскими композиторами, включая бывшего наставника Римского-Корсакова Милия Балакирева и мнимого противника «Могучей кучки» Антона Рубинштейна. Как известно, Балакирев, путешествовавший на Кавказ в начале 1860-х годов и записавший там более тридцати мелодий разных этнических групп, делился своими музыкальными впечатлениями с Римским-Корсаковым и другими членами «Могучей кучки». Кавказские мотивы и ритмы Балакирева, звучащие в его знаменитой симфонической поэме «Тамара», а также в его ранних романсах, отчетливо прорываются в разных эпизодах партитуры Римского-Корсакова: в вихревых триолях темы Шехеразады, оборачивающихся танцем в первой части, в ритмическом барабанном сопровождении побочной темы танцевального характера в третьей части и в безудержном, пульсирующем ритме лезгинки в Finale, который вызывает в памяти восточную фантазию Балакирева «Исламей». Кроме того, некоторые мелизмы и гармонические находки из цикла «Персидские песни» Рубинштейна, написанного за два десятилетия до «Шехеразады» и хорошо известного Римскому-Корсакову, прослеживаются в орнаментике соло кларнета во второй части и в общем восточном колорите корсаковской партитуры. Неудивительно, что именно этот цикл песен был одним из немногих произведений Рубинштейна, который члены «Могучей кучки» признавали «значимым» и «оригинальным».

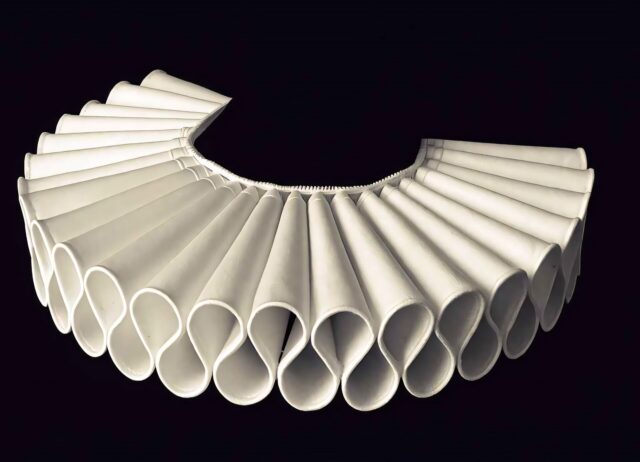

Римский-Корсаков определил жанр «Шехеразады» как «симфоническая сюита». В эпоху барокко этот тип инструментальной музыки представлял собой свободную последовательность нескольких частей танцевального характера, а в эпоху романтизма — последовательность пьес, объединенных единством замысла. Как будто чувствуя, что «Шехеразада» — произведение неординарное, объединившее в себе различные образы, связанные друг с другом восточным сюжетом и ритмической энергией, Римский-Корсаков помещает ее в рамки жанра, традиции которого связаны и с танцем, и одновременно с программной музыкой.

Несмотря на то, что Римский-Корсаков не написал ни одного балета, невозможно отрицать, что музыка его необычайно дансантна. Продолжительные хореографические вставки в операх, такие как балетный эпизод в подводном царстве из «Садко» или сцена с царицей Клеопатрой из «Млады», ярко демонстрируют, что композитор не только любил, но и умел создавать танцевальную музыку. Возможно, это удавалось ему благодаря тому, что он верил в превосходство ритма в музыке. Так, во время одного из разговоров с Василием Ястребцевым маэстро категорично заявил: «Повторяю, главное в музыке не мелодия, и даже не гармония, а ритм и только ритм»7. Сергей Дягилев распознал балетный потенциал, заложенный в притягательной музыке Римского-Корсакова, и в 1910 году привез хореографическую версию «Шехеразады» в Париж. С тех пор магия музыки Римского-Корсакова с ее всепоглощающей стихией движения, порождаемой ритмом, пластичностью мелодий, широким спектром эмоций и переживаний, вызванных гармонией звуков, а также потрясающим богатством тембра и динамики не перестает вдохновлять балетмейстеров и постановщиков. Благодаря новым постановкам увлекательное путешествие в мир восхитительной фантазии и изумительной красоты восточной сказки, которую оживил композитор более ста лет назад, продолжается и по сей день.

Текст: Адалят Исиева, доктор искусствоведения, музыковед, преподаватель Карлтонского университета (Канада).

1. Ястребцев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоминания: в 2 т. Т. 2 / ред. А. В. Оссовский. — Л.: Госмузиздат, 1960. С. 468.

2. Гнесин М. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. — М.: Музгиз, 1956. С. 82.

3. Там же.

4. Русская симфоническая музыка: Т. 13. — М.: Музыка, 1991.

5. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. — М.: Согласие, 2004. С. 312.

6. Там же.

7. Ястребцев В. В. Воспоминания: Т. 2. С. 183—184.