Премьеру оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха на сцене Пермского театра оперы и балета я слушала 1 февраля. Это был пятый вечер нового спектакля.

Вот уже неделю я занимаюсь увлекательной игрой — поиском созвучий и взаимосвязей смыслов в области театра, кино, истории и теории музыки, дизайна и… кто знает, куда приведёт меня эта игра в бисер.

Читатель не найдёт здесь объективного и развёрнутого анализа новой постановки оперы — пусть «профессионала оценивают профессионалы». Это личные наблюдения и рассуждения до, во время и после спектакля о прекрасной возможности, которую своим зрителям предоставляет Пермский театр оперы и балета.

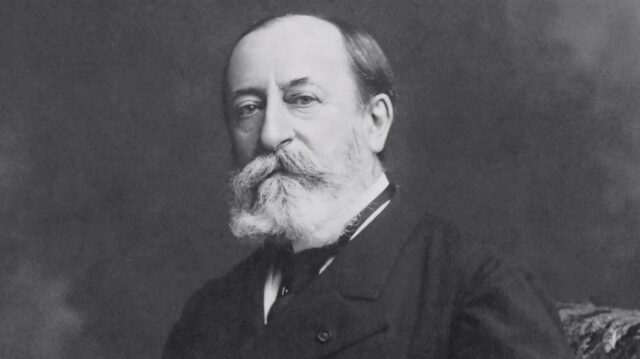

Редкий случай, когда я прихожу в театр в состоянии «полной невинности»: ничего не знаю о композиторе, музыкальном произведении и его литературной основе. И в этот раз я успела прочитать либретто Жюля Барбье и три романтические новеллы Гофмана, по которым оно написано, — «Песочный человек», «Сказка о потерянном изображении» и «Советник Креспель». Заглянула я и в Википедию, чтобы вспомнить о беспокойной жизни Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которому удавалось совмещать в себе юриста, писателя, композитора и художника. Ещё я прочитать пару статей о самых знаменитых постановках оперы, в том числе о двух версиях, осуществлённых режиссёром Александром Тителем, дирижёром Евгением Бражником и художником-сценографом Валерием Левенталем.

Из всего прочитанного получалось, что многое в опере Оффенбаха изначально запутано и трудновато для восприятия: многослойность основы произведения, сложные судьбы её создателей, богатая история постановок, пятнадцать персонажей, их двойственность и отражения друг в друге. Даже структура оперы неоднозначна и даёт постановщикам варианты выбора компоновки действий. Осталось добавить, что опера-фантасмагория исполняется на французском языке с русскими титрами, и станет ясно, что слушателям этого произведения следует очень хорошо сосредоточиться, чтобы проникнуть в его смысл.

Первое впечатление на спектакле. Тех, кто по традиции считает, что оперу исключительно слушают, а драму, балет и кино — смотрят, пермская версия «Сказок Гофмана» неизбежно приведёт в состояние когнитивного диссонанса. По крайней мере, со мной было именно так. Спектакль синтезирует разные жанры и заставляет поначалу невольно сомневаться: а туда ли я попал? Во время спектакля ощущение какого-то противоречия не отпускало меня до самого финала. Происходящее на сцене провоцировало больше вопросов, чем давало ответов.

Пролог. На сцене главный герой — поэт Гофман. Он открывает одну из четырёх дверей. Но за этой дверью скрывается ещё одна дверь. Гофман открывает её и оказывается перед зеркалом. Что это за место? Куда хочет выйти или войти Гофман? Почему зеркало производит такое пугающее впечатление на него? В «Кратком содержании оперы» в постановке Катерины Евангелатос место действия пролога обозначено как «разум Гофмана».

Лиричность и психологизм музыки Оффенбаха, экспрессивная эмоциональность сольных партий вызывали одно желание — внимать. Но, увы, спокойного погружения в красоту мелодии не получится. Если только закрыть глаза. Но и тогда ты скорее испытаешь контрастный душ из эмоций: от мечты до пошлости, от смешного до саркастичного, от вдохновенного до жуткого — один шаг.

В первом акте (так и хочется сказать эпизоде), посвящённом надувной и заводной Олимпии, захватывает обилие ярких, эффектных постановочных приёмов — как в кино. Происходящее на сцене заставляет вспомнить об американских комедийных сериалах, оперетте (перу Оффенбаха принадлежат около 100 произведений этого жанра), мюзикле или развлекательном шоу. Только оркестр и виртуозное пение вполне живого колоратурного сопрано возвращает разум в действительность, то есть в оперу.

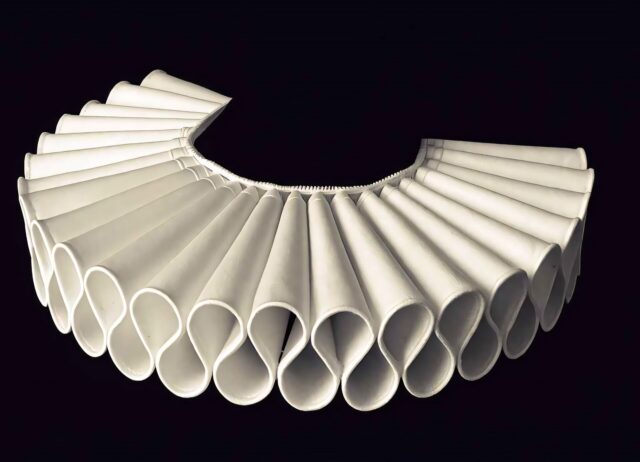

Противоречивость впечатлений настойчиво толкает зрителя заглянуть в антракте в объёмную «программку». В главе о сценографии оперы «Сказки Гофмана» можно найти пояснение, что в западной терминологии принятое сценографом направление именуется «дизайнерским решением спектакля». Становится ясно, почему декорации первого действия оперы ассоциируются с искусством поп-арта и модой «свингующих шестидесятых». Энди Уорхолл, кислотные тона, первые идеи о роботах и вычислительной технике, рекламный неон, яркие очки, начало сексуальной революции… Страдания влюблённого в механическую куклу Гофмана тонут в надутой резиновой эпохе.

Правда, остаётся загадкой следующее: на кого рассчитаны спецэффекты постановки? На зрителей или, может быть, всё это придумано для того, чтобы показать, что поэт с его обнажённым сердцем обречён, если живёт во времена одноразовых вещей и искусственного интеллекта?

Второй акт драматичен. Он посвящён истории любви Гофмана к талантливой певице, нежно любящей его Антонии. Действие перенесено в новое пространство — сумасшедший дом в Мюнхене, куда увозит свою дочь Креспель. Первый же взгляд на сцену заставляет вспомнить атмосферу туберкулёзного санатория в Альпах из романа Томаса Манна «Волшебная гора». Театр теней, вкрапления балетных номеров, струнный квартет на сцене и другие постановочные ходы в этом акте скорее помогают сопереживать Антонии и дают слушать музыку, притупляя внутренний диссонанс.

Зато третий акт взрывает мозг. Особенно если знать, что в либретто Барбье действие происходит на венецианской площади. Мрак и пепел. Мифические тени в царстве Аида. Собаки и люди на поводках. Дапертутто преобразился в гангстера и наркодилера, покупающего души людей. Куртизанка Джульетта в обмен на отражение Гофмана в зеркале получает от злодея драгоценное ожерелье.

Все три истории о любви Гофман рассказывает друзьям в баре Лютера, где все ожидают оперную диву Стеллу, поющую в «Дон Жуане» Моцарта. Пролог и эпилог посвящены ей, единственной возлюбленной Гофмана. Именно она воплотила в себе все женские образы из снов и фантазий поэта. Ей посвящены и все страдания героя по поводу призрачности покоя и человеческого счастья. На протяжении всей истории поэта сопровождает Муза в образе его друга — двойника Никлауса. Она, как проводник, ведёт Гофмана сквозь потери и разочарования к открытию другой реальности, доступной только таланту поэта. Гофман идёт навстречу свету…

Когда выходишь поздним вечером из театра, тоже хочется последовать примеру главного героя — в смысле, идти к свету, чтобы прояснить различного рода противоречия и непонятности, вызванные спектаклем. В первую очередь я обратилась к подсказкам театра, данным в брошюре о новой постановке. Мне стало интересно, почему в тексте упоминается имя кинорежиссёра Уэса Андерсона. Интернет-сёрфинг привёл меня к цитате об особенностях эстетики авторских фильмов Андерсона, похожих на «воспоминание о фантазии». Если эту формулу применить к «Сказкам Гофмана», многое в постановке оперы видится по-новому.

Следующей моей находкой оказалось пояснение в статье о жизни Эрнста Теодора Амадея Гофмана:

«Каждому, наверное, приходилось хоть раз видеть на ярмарках аттракцион: стеклянно-зеркальный павильон, зайдя в который, можно долго бродить совсем рядом с выходом, продолжая видеть и дверь наружу, и внешний мир за прозрачной стеной. Но при попытках добраться до выхода наикратчайшим путём зашедшему придётся не раз сконфуженно ушибиться о стекло, а свернув в обход, вдруг уткнуться в собственное отражение или, повернув назад, не найти проёма, который только что был за спиной, так что нужно будет ощупывать узкие плоскости рукой, упираясь то в зеркало, то в стекло… Жизнь и творчество Гофмана сродни путешествию внутри такой конструкции…»

Благодаря этой подсказке нашлось метафорическое объяснение череды дверей, которую постановщики обыграли в прологе, чтобы продемонстрировать лабиринт разума главного героя, в котором разворачивается действие фантастических снов-историй.

В брошюру театра о «Сказках Гофмана» включена статья Антонена Арто «Театр Серафена», изданная в 1936 году и позже вошедшая в его сборник «Театр и его двойник». Само имя Арто, если до сих пор оно оставалось неизвестным зрителю, может превратиться в открытие идеи «театра жестокости» и «театра жизни», которую в начале XX века предложил этот непонятый современниками мыслитель, поэт и теоретик искусства. Концепция Антонена Арто предлагает освободить сцену от «удобных эстетических норм» и воздействовать на чувства зрителя непосредственно и сильно. Мелькнула догадка: не к тому ли стремились постановщики «Сказок Гофмана», погрузив зрителей в третьем действии в эстетику декаданса — в тени, мрачность и брутальность?

Мой недельный интеллектуальный квест напомнил игру из философско-сюрреалистического романа Германа Гессе «Игра в бисер». Правила такой игры берут начало в сочинении метасмыслов, пользуясь разными источниками и синтезируя различные виды искусств. Не то же ли предлагает нам и театр? Самое прекрасное, что у познавательной игры нет начала и конца. Практиковать её можно самостоятельно — начать до похода в театр и продолжить после.

Открытием стало и то, что французскую оперу слушает весь мир. Буквально одновременно с пермской премьерой можно было услышать «Сказки Гофмана» в постановке «Метрополитен опера» в онлайн трансляции — проект «The Met: Live in HD». Партии Антонии и Стеллы исполняет Хибла Герзмава, Эрин Морли играет Олимпию, Кристин Райс выступает в роли Джульетты, Кейт Линдси — Муза (Никлаус), в роли злодеев — Томас Хэмпсон. Ну, а Гофмана поёт итальянский тенор Витторио Григоло. Режиссёр постановки — Барлетт Шер.

Фильм-опера в постановке «Метрополитен опера» появится на экранах российских кинотеатров с 31 марта. Среди 18 городов России, в которых пройдёт этот фильм, есть и Пермь. Так что игра в бисер, инициированная пермским театром, скоро продолжится.