В конце февраля конкурсные показы спектаклей «Золотой маски» в Москве открыла новаторская опера «Носферату» Пермского театра оперы и балета. С музыкальным руководителем постановки и худруком театра Теодором Курентзисом мы поговорили о необходимости трагедии на сцене, свободе в искусстве и революции в жизни.

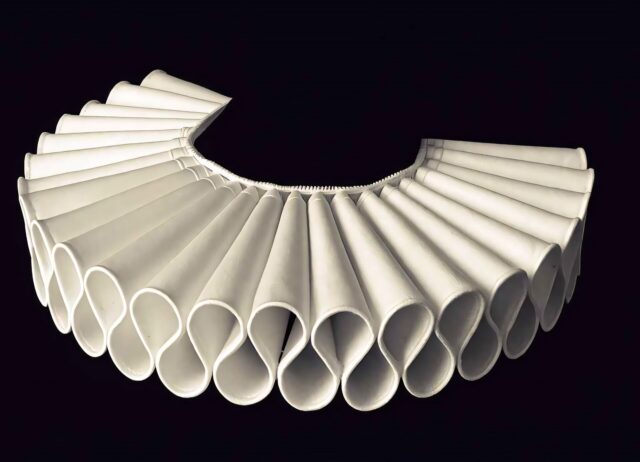

«Носферату» — единственная современная опера в нынешнем конкурсе Национальной театральной премии «Золотая маска». Музыку по заказу Пермского театра оперы и балета написал композитор Дмитрий Курляндский, либретто — поэт Димитрис Яламас. Спектакль поставил один из крупнейших мировых театральных режиссеров, знаток античности и греческой трагедии Теодорос Терзопулос, художником-постановщиком выступил создатель arte povera Яннис Куннелис, а музыкальным руководителем и дирижером — Теодор Курентзис. Один из главных антигероев европейской культуры, Носферату здесь — архетипическое воплощение страха смерти и саморазрушения, метафизического вампиризма, присущего как отдельному человеку, так и цивилизации в целом. Спектакль, в основе которого переработанный миф о спускающейся в царство Аида Персефоне, — это ритуальное действо, постепенно вовлекающее зрителя в пространство между жизнью и смертью, затягивающее в лабиринт слов, звуков, образов и смыслов. В некоторой степени они и стали главными героями нашего разговора с Теодором Курентзисом.

— Вы не раз говорили, что когда музыка звучит по-настоящему — страстно, глубоко, прочувствованно, приходят ангелы. «Носферату» — все-таки о темной силе человеческой души, некоем хтоническом начале. Что происходит при исполнении этой музыки?

— Мне кажется, что «Носферату» — это такой хороший антибиотик. Ведь что делает антибиотик — сохраняет жизнь, убивая какую-то ее часть. Сострадание здесь не светлого цвета, но оно есть свет. А свет — это не только то, что излучается, свет — это мысленное солнце идеи, которая внутри этого произведения. Поэтому «Носферату» — это своего рода психотерапия.

— То есть свет приходит потом, а чтобы его увидеть по-настоящему, нужно сначала погрузиться в темноту?

— Если вы были на спектакле, вы наверняка заметили, что через некоторое время вам становится лучше.

— Да, так и есть. Собственно, это и есть катарсис, который возникает от близкого, почти тактильного соприкосновения с миром смерти. В сущности, «Носферату» по форме и по содержанию — это античная трагедия. На ваш взгляд, насколько близка эта современная опера античному звучанию, тому ритуальному действу, которое разворачивалось в древнегреческом театре?

— Уловить звук античности можно только антенной интуиции. Конечно, есть какие-то знания, которые тебе как-то помогают найти правильное направление, но ведет по этой дороге все равно интуиция. Если бы мы оказались на спектакле Софокла 2500 лет назад, мы бы испытали полный шок. Как мы воспринимаем театральное действо сейчас: мы видим перед собой неких персонажей, которые обращаются друг к другу, как-то взаимодействуют между собой. Через действие — похожее на то, что мы знаем и к чему привыкли в жизни, — развивается сюжет, который помогает нам понять идею. Настоящее искусство и настоящий театр действуют по-другому — когда возникает очень сильное натяжение и напряжение духовного тока, все слова начинают терять свое значение, а смыслы смещаются: «я» становится «ты», «ты» — каким-то еще объектом, потому что нет больше эстетики, звуков, времени. Там работают другие законы. Там нет гравитации — гравитации конкретных чувств психологического мира, поэтому возникает это сверхнапряжение, сверхэмоциональность.

— На встрече со зрителями после спектакля вы, рассуждая о трагедии, сказали, что мы мало плачем. Вы имели в виду, что в обычной жизни мы лишены этих сверхэмоций?

— Знаете, трагедия — очень ироничное искусство, которое возникает из знания и незнания одновременно. В жизни пространство проявления наших настоящих чувств очень ограничено, поэтому человек приходит в театр — чтобы увидеть и пережить то, чего нет в его обыденной реальности. А это ошибка. Театр — это вид работы, которая помогает человеку решать какие-то внутренние проблемы. Зритель — он не всегда «житель», функция театра в том, чтобы «житель» стал зрителем своего собственного психического мира, и тем самым излечился. Я не знаю, какая бы девушка могла бы искренне сказать, что она чувствует. Не потому, что не чувствует, а потому, что так не принято. Вот и получается, что настоящие слова любви сейчас остались только в литературе и в театре. А в жизни человек выбирает безопасное место существования, где не случится ничего плохого, но ничего особо хорошего тоже. Поэтому я и говорю: если вы не плачете, мы поплачем за вас.

— И вот эта нейтральность без всяких крайностей — это смерть? Такова жизнь многих людей?

— Нейтральность — это защита. Во-первых — от раскола с обществом и с родителями, а во-вторых — от страдания. Сильная любовь — это ведь тоже вид приятного страдания, тяжелое головокружение.

— Вы рассказывали, что к «Носферату» предъявляли какие-то претензии за мат в латинском тексте, который звучит в спектакле. Чем закончилась эта история?

— Она не обоснована юридически, потому что мат запрещается на русском языке. А если он на языке Юлия Цезаря, который знают два человека в городе… Но все это неважно на самом деле, просто эта история показывает, что люди, активно защищающие мораль, сами поступают аморально — тем, что оскорбляют свободную эстетику, и вот они на самом деле и есть самые большие враги своего Отечества.

— Насколько сильно вы сами ощущаете давление псевдоморали? Как этому сопротивляетесь?

— Я сам псевдоморалист, поэтому не имею права осуждать других. У меня внутри тоже много препятствий, которыми я мучаюсь, постоянно приходится бороться с самоцензурой, устраивать внутреннюю революцию. Свобода — это не то, что есть у каждого, это достижение, долгая работа. Во мне всегда живет чувство вины. Вроде я не делаю ничего плохого, но я родился в моральном мире, где родители и школьные учителя мне говорили, что нужно делать так, а не иначе. И сколько бы внутренних революций я ни пережил, эта память все равно срабатывает. Поэтому я ни в коем случае не хочу сказать, что я свободен, а какой-нибудь чиновник от культуры — нет. Просто есть люди, которые знают, что они несвободны и пытаются что-то делать, а есть те, кто думает, что с ними все в порядке.

— Вы назвали «Носферату» «абсолютно дягилевским проектом», который рождался на глазах — в том смысле, что современные фестивали и театры сегодня редко заказывают крупномасштабные сочинения. Сегодня возможен некий масштабный культурный феномен сродни «Русским сезонам»?

— Я считаю, что «Носферату» — это явление, некий водораздел, что теперь мы будем говорить об опере в России до и после «Носферату». Когда я начинал работать с современной оперой, это были интересные, модные, но небольшие проекты. «Носферату» — первая крупномасштабная современная опера, которая может входить в репертуар академического театра. И это архиважно. Моя мечта — восстановить современную оперу. Десять лет тому назад молодые композиторы даже думать не могли, что они будут писать оперы, и их будут ставить.

— Какие еще современные оперные постановки вы планируете?

— Сейчас мы ставим оперу-балет Филиппа Эрсана, в основу которой легли стихотворения, написанные заключенными в тюрьмах разных стран, в том числе России. Это такая скорбная элегия о свете, свободе и красоте. В спектакле участвует хор, который будет одновременно петь и танцевать. Хореографию будет ставить Сиди Ларби Шеркауи, постоянно работающий с Мариной Абрамович. Это тоже синтетичный, дягилевский по духу проект. Мы также заказали три скрипичных концерта Сергею Невскому, Алексею Сюмаку и Павлу Карманову. Кроме того, ведем переговоры с Бенедиктом Мейсоном о совместном проекте, с Марко Никодиевичем о создании балета. Хотим все-таки поставить оперу Алексея Сюмака «Немаяковский» — проект, который не сложился в Михайловском театре.

— Кто сегодня публика Пермского театра оперы и балета, по вашим наблюдениям и объективным данным?

— Статистика показывает колоссальный рост посещаемости. Знаете, «Носферату» люди встречали стоячими овациями. Так же как и «Медею. Материал», и «Королеву индейцев». И все это сложные спектакли, легких у нас почти нет. Это очень эрудированная публика, я бы сказал, даже больше, чем московская.

— Вы хотели создать в Перми консерваторию — что сейчас с этими планами?

— Я способен изменить музыкальную идентификацию любого города мира, если мне создают какие-то условия для этого. Но если неинтересно… Я вообще не хотел быть директором консерватории, просто хотел помочь, чтобы следующие поколения талантливых ребят не уезжали из этого города, чтобы они могли получить полноценное образование там. Но люди, которые правят бал в образовании, считают, что им ничего не нужно, что у них и так все хорошо. Я на это могу сказать лишь одно: они, конечно, могут считать себя гениальными, но дерево узнают по плодам. У меня в musicAeterna пермяков только четыре-пять человек, и это какие-то белые вороны на фоне тех, кто закончил местную академию культуры.

— Художественный руководитель театра, музыкальный руководитель, дирижер — в каком качестве вы ощущаете себя более «настоящим»? Что вам ближе, что дает самые сильные эмоции?

— Я бы хотел писать музыку. Я пишу иногда, но для себя. Честно говоря, мне кажется, мою музыку никто не поймет и не почувствует.

— Почему?

— Дело в том, что я не могу быть на 100 процентов адекватным со своей музыкой. Чтобы что-то понять, всегда нужно дождаться какого-то расстояния. Не знаю… Во всяком случае, я чувствую счастье, когда пишу музыку. Я вообще много чего креативного делаю в жизни, помимо дирижирования. А дирижирую потому, что люблю эту музыку. И мне кажется, что если я не буду этим заниматься, так, как я это делаю, никто не сделает. Если вы замечали, мои прочтения не похожи на прочтения других. Не потому, что я хочу себя как-то дифференцировать — просто мне кажется, я вижу другие вещи.

— То есть, возможно, настанет момент, когда вы оставите все, чем занимаетесь сейчас, и посвятите себя исключительно сочинению музыки?

— Да.

— Вы бы этого хотели?

— Да. Редко дирижировать и больше писать. Как Малер, только наоборот. Малер писал только летом… Писать музыку — это быть влюбленным, вечно влюбленным.

— Мне кажется, любое искусство предполагает влюбленность…

— В искусстве ты не один, ты должен предстать обнаженным перед другими. Обнажаться перед другими — сложное искусство. Ты приходишь в оркестр, и ты должен как-то вдохновить этих людей, передать им что-то настоящее. Вот я вас сегодня вижу первый раз, и я могу вам рассказать вам все мои тайны, вывернуть душу наизнанку — если вы правильно делаете свою работу. А если нет — мы будем вести приятную интеллектуальную беседу об эстетических теориях.

— В какой степени в жизни и в творчестве вы полагаетесь на интуицию, а в какой — на разум?

— Я в большей степени интуитивен, но, конечно, полагаюсь и на разум тоже, я обязан это делать. Мне кажется, у меня очень сильная интуиция, я начал ей доверять. Результаты вы видите. «Носферату» — один из них.

— Насколько авторитарным вам приходится — или не приходится — быть в качестве художественного руководителя?

— Это сложная история. Есть становишься диктатором, тебя все уважают и боятся, но страх не помогает искусству. Если становишься братом — тебе отдают душу, но дисциплина страдает. Но я все-таки выбираю второе. Пытаюсь сделать так, чтобы дисциплина соблюдалась без всякого давления. То есть это такой настоящий анархизм — где каждый понимает свою ответственность и сам себя дисциплинирует. Я не хочу быть строгим отцом, я потом не могу заниматься музыкой.

— Ваш нынешний контракт в театре на пять лет, то есть до 2016 года, если не ошибаюсь. Вы собираетесь его продлевать или у вас другие планы?

— У меня много предложений. Но вообще я преданный человек, я хочу делать свою работу в Перми. Хочу вам сказать, я горжусь, что я там живу. Горжусь тем, что Пермь известна в России и в мире благодаря нашей работе. Что Пермь — это столица Моцарта. Что нас зовут устроить премьеру в Зальцбурге. Что Вена приглашает пермяков в резиденцию.

— То есть вы все-таки планируете оставаться в Перми?

— Понимаете, у революции нет страны. Революция в искусстве продолжается и будет продолжаться. Мы будем делать свою работу в Перми, мы уже сделали какие-то важные вещи, которые мы должны продолжать.

— По какому пути идет эта революция в искусстве?

— Революция в искусстве — это способность открыть мистические двери в сердце человека. Она не имеет ничего общего с большевистской революцией. Я говорю о революции апостолов Христа, это большие революционеры, открывшие сердца людей. Искусство занимается тем же.

— В этом сверхзадача искусства. А каким оно будет по форме?

— Вы смотрели «Королеву индейцев»?

— Нет.

— Посмотрите. И это будет мой ответ.

— Вы считает себя идеалистом?

— Нет. Говорят, что я идеалист, но я считаю, что я нормальный. Идеалист не может считать себя идеалистом. Так же как сумасшедший не может считать себя сумасшедшим. Это остальные его таким видят, потому что он расходится с нормой.

— А в людей вы верите?

— К сожалению, да. Очень. Люди — самая важная часть моей жизни. Мне важно их понять, а через них — себя.

Вопросы задавала Инна Логунова | Профиль