Пермь уже привыкла к тому, что в первые теплые дни становится одним из центров мирового искусства. С самого основания важным принципом программирования фестиваля стало соединение разных жанров искусства: он соединяет театральные премьеры, гастроли, вернисажи, инструментальные и симфонические концерты, научные чтения, встречи с творцами и зрительские дискуссии. С каждым разом идей и форм их реализации становится все больше, благодаря чему увеличивается не только круг участников фестиваля, но и зрителей, съезжающихся в город из российских столиц и из-за границы. Несмотря на громкий скандал, связанный с сокращением финансирования проектов Теодора Курентзиса, «Дягилевский» в этом году не стал выглядеть скромнее: все привычные составляющие по-прежнему в программе.

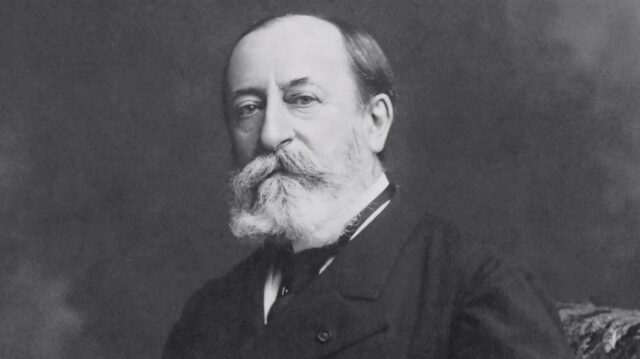

Фигурой, вокруг которой спиралью закручен в этом году фестиваль, стал Дмитрий Шостакович. Композитор, еще в юности признанный одной из ключевых фигур музыкального искусства, казалось, не имел шансов оставить в тени хоть какую-то часть своей работы. Тем не менее 10 лет назад в Музее музыкальной культуры им. Глинки была обнаружена рукопись, в которой распознали пролог к опере, заказанной 26-летнему Шостаковичу Большим театром. Отвечая на волну повального увлечения евгеникой, накрывшую «новых людей» Страны Советов, Алексей Толстой и Александр Старчаков сочинили либретто, в котором эксперимент по соединению обезьяны и человека удался и Оранго (это имя и стало названием оперы) демонстрирует все признаки зрелой личности: умение говорить «э-хе-хе», чихать и играть «Чижика». Но, как это нередко бывает, пока музыкальный театр нашел эту золотую жилу и композитору заказали музыку, ученые, занимавшиеся евгеникой в СССР, уже оказались в лагерях. Постановку в Большом в 1932 г. незаметно свернули.

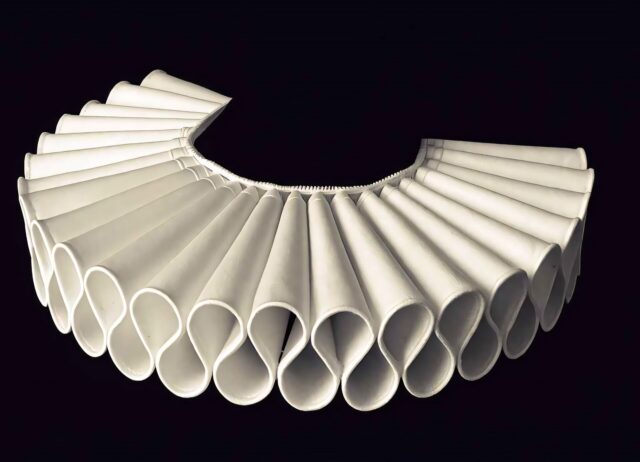

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра, выступивший постановщиком обоих спектаклей, почувствовал эту упоительную свободу композитора. Музыку Шостаковича он объединил с миром театральной художницы Александры Экстер, современницы композитора и одной из «амазонок авангарда», фантазию на темы которой виртуозно создали сценограф Андрей Войтенко и художник по костюмам Татьяна Ногинова. Мирошниченко вспомнил и погубленные опыты советских хореографов Леонида Якобсона и Николая Форрегера с его танцами машин, и эксперименты уже уехавшего на Запад юного Баланчина (привет ему — выписанный на заднике парафраз солнечной колесницы «Аполлона»), парады на Красной площади и спортивные праздники с их акробатическими пирамидами, которые особенно любили на рубеже 1930-х.

Мирошниченко изящно сконструировал микст оперы и балета — хотя ему достались не законченные партитуры, а фрагменты, объединенные не сюжетом, не жанром, а еще не убитым ощущением начала новой жизни, искренней веры в светлое будущее, преобразующей силы искусства, способного выковать человека коммунистической формации. Эта эстетика, уже с середины 1930-х подвергнутая обструкциям, загнанная на периферию, приглушенная и придушенная, удивительным образом оказалась в крови сегодняшних исполнителей. На плакатно-акробатическом параде они выглядят так естественно, будто великий русский авангард не был убит, а мирно существовал все 80 лет, превратившись в бессмертную традицию.