Опера «Оранго» и балет «Условно убитый» Пермского театра оперы и балета стали сенсацией еще до выхода на публику. Во-первых, это абсолютные мировые премьеры: они никогда не ставились на сцене. Но главное — о существовании этой музыки еще недавно не подозревали не только меломаны, но и музыковеды

Разрозненные листы (более 350), исписанные рукой Шостаковича, обнаружились в потрепанной папке, в запасниках Музея имени Глинки, архив которого исследователи перекапывали в чаянии обнаружить что-нибудь забытое к 100-летию композитора. Из кипы пожелтевших страничек историк Ольга Дигонская, догадавшаяся, что кое-какие листы представляют собой части целого, реконструировала пролог к опере «Оранго» и музыку к эстрадно-цирковому ревю «Условно убитый» — сочинениям, известным разве что по преданьям седых времен. Они были оркестрованы музыковедом Джерардом Макберни с благословения вдовы композитора, Ирины Шостакович. Она же предложила Теодору Курентзису представить раритеты широкой публике. Маэстро взялся за дело с воодушевлением: помимо прочего, жизнерадостный юный Шостакович способен вызвать буйный восторг даже у неандертальца.

О человекообезьяне и писал 25-летний композитор свою оперу-буффа: имя Оранго — половинка от орангутана. Самое пикантное: эту экстравагантную вещь ему заказал Большой театр к 15-летию Октябрьской революции. Заказал загодя, лет за пять, когда евгеника, генетика и прочие революционные учения еще не были объявлены лженауками, а деятели искусства возбужденно переваривали возможности улучшения человеческой породы. Либретто разработал ленинградский журналист-писатель Александр Старчаков, отделывал его сам Алексей Толстой: соавторы изваяли удивительную историю о том, как французский генетик, оплодотворив орангутаниху Руфь, отправил ее рожать в Южную Америку и как через 20 лет в парижской квартире ученого появился его сын Оранго. Как полуорангутан сделал феерическую карьеру, став газетным магнатом, миллионером и ярым антикоммунистом. Как женился на русской эмигрантке — парижской кокотке Зое, убил своего отца-ученого, получил от церкви отпущение грехов, но, разорившись по причине мирового кризиса, опустился до обезьяньего уровня и нелюбящая жена продала его в цирк, с гастролями которого Оранго и попал в СССР.

А вот никогда не существовавший балет «Условно убитый» балетмейстер-режиссер Мирошниченко придумал целиком сам. В отличие от «Оранго», ни разу не видевшего сцены, «Условно убитый» — в виде эстрадно-циркового ревю, звездами которого были Клавдия Шульженко и Леонид Утесов — в 1931 году выдержал в Ленинградском мюзик-холле целых 60 представлений на актуальную в то время (как, впрочем, и теперь) тему противовоздушной обороны от вездесущего врага.

Молодой Шостакович в этот проект затесался по чистой случайности: вдрызг проиграл в карты Михаилу Падво, директору Мюзик-холла, и за неимением денег обязался расплатиться музыкой. Карточный долг составил почти 40 номеров — песенок, танцев, галопчиков. Некоторые из них композитор впоследствии пустил в дело, вставив в будущие балеты и оперы, но большая часть осталась похороненной в архиве.

Про сквозной сюжет ревю сегодня известно лишь то, что базировался он на несохранившейся пьесе драматургов Воеводина и Рысса. Танцы (разумеется, полностью забытые) ставил сам Федор Лопухов. Утесовский «Теа-джаз» отвечал за музыкальное сопровождение. А героями ревю были продавщица мороженого Машенька Фунтикова («милая мещаночка», как аттестовала свою героиню Клавдия Шульженко), ее воздыхатель Стопка Курочкин и персонаж с выразительной фамилией Бейбуржуев.

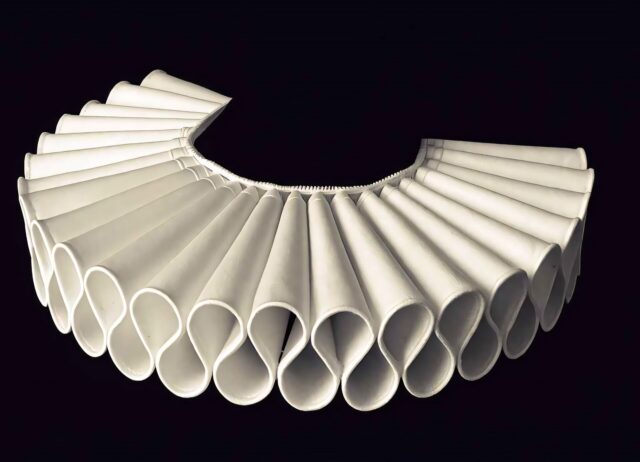

Из нищеты исходного материала Алексей Мирошниченко сочинил полновесное либретто, а по нему — одноактный балет в шести картинах, в котором нашлось место и идиллическим бытовым сценкам в духе ранних советских комедий, и ресторанному угару, и снам-видениям — райских кущ и дьявольского соблазна. Особняком стоит сцена, поставленная — по моде 1920-х — под декламацию: подлинный текст инструкции по противохимической обороне переводит на язык общепонятных жестов инструктор Бейбуржуев. Противогазы в балете тоже настоящие, древнесоветские — их обнаружили на одном из пермских предприятий. А вот конструкции Александры Экстер, по мотивам работ которой сценограф Андрей Войтенко оформил и оперу и балет, пришлось, увы, сплющить до живописи и узких лесенок вдоль задника: небольшая сцена Пермского театра (равно как и московской «Новой оперы») размахнуться с конструктивизмом не позволяет — петь и танцевать тоже где-то надо.