На лейбле Sony Classical вышел новый альбом Теодора Курентзиса — «Дон Жуан», финальная часть оперной трилогии Вольфганга Амадея Моцарта на либретто Лоренцо да Понте, записанной худруком Пермской оперы вместе с оркестром и хором musicAeterna и международной командой певцов. Амбициозный проект стал кульминацией в истории интерпретации музыки Моцарта: у Курентзиса получилась такая же этапная и определяющая дух времени версия трилогии, какой для 90-х была трактовка Джона Элиота Гардинера, а для нулевых — Рене Якобса. Эта запись — лучшее доказательство теории о том, что исполнительское искусство развивается эволюционным путем, когда каждое новое поколение слышит и понимает музыку прошлого лучше и тоньше своих предшественников: версия Курентзиса выглядит подведением итогов полувековых поисков мировой моцартианы. Сверхсюжетом здесь становится попытка заново соединить обрывки нити времени: прочитывая Моцарта не через опыт XIX века, а пытаясь вернуть ее исполнительским нравам своего времени, Курентзис одновременно движется в совершенно неожиданном для дирижеров-старинщиков направлении — сполна удовлетворяя тоску по сильной дирижерской руке, купируя фантомную боль, неизбывную со времен заката богов музыкального ХХ века. Именно после выхода моцартовской трилогии Курентзиса стало особенно очевидно, что с окончанием прошлого столетия время великих дирижеров-демиургов не закончилось

«Я охотился за всеми звуками, которые способно издавать тело человека»

По-настоящему неизвестные вещи — не те, о которых мы ничего не знаем, но те, о которых мы думаем, что знаем все. В этих словах выдающегося греческого композитора Яни Христу заключена большая правда. Например, «Трех сестер» мы знаем и понимаем куда хуже, чем многие современные тексты.

То же происходит и с музыкой XVIII века. Из-за того, что мы много раз ее слышали, из-за ее укорененности в культуре возникает иллюзия, что мы хорошо знаем, скажем, Моцарта. Хотя на самом деле — совсем нет. И дело тут не в том, что мне не хватает в существующих записях абсолютного ансамбля, абсолютной интонации, абсолютной прозрачности. Когда я начинал записывать моцартовскую трилогию, мне хотелось, чтобы все смогли услышать те ноты, которые я видел в партитурах «Свадьбы Фигаро», «Так поступают все» и «Дон Жуана». Ноты, которые обречены были остаться «музыкой для глаз», для тех, кто способен читать партитуры — услышать их было невозможно ни в одной из существовавших записей. Мне хотелось, чтобы к этому чуду, записанному на бумаге зелеными чернилами, смогли прикоснуться все.

Мой Моцарт очень отличается от привычного канона представлений об этом композиторе. Не хочу показаться сентиментальным, но я очень остро его чувствую — человека, ставшего сегодня автором сигналов для мобильных телефонов и картинкой на конфетных обертках. Каждое его произведение построено на фундаменте меланхолии, хрупкости и неуверенности, определявших судьбу и сознание Моцарта. В детстве он сильно болел оспой и потом всю жизнь рядом с красавцами-родителями и очаровательной сестрой чувствовал себя почти уродом. Постоянные кутежи, пирушки, на которых он платил за своих друзей, бесконечные смены квартир, любовь к щегольским пуговицам из слоновой кости, эротические письма к кузине, проникнутые духом либертинства и выдающие в их авторе современника де Сада,— все это обратная сторона глубоко меланхоличной и даже мрачной моцартовской натуры.

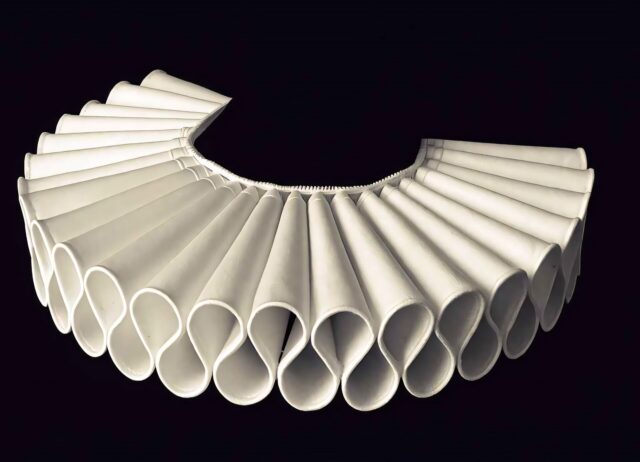

«Дон Жуан» для меня — архетипическая татуировка, которую невозможно изменить. Нравится тебе или нет — она остается такой, какой была задумана: символом, тетрактисом, священной пирамидой. Этим опера очень сильно отличается от двух других частей трилогии Моцарта — да Понте: «Дон Жуан» не пульсирует так, как «Свадьба Фигаро» или «Так поступают все».

Эта музыка никогда не останавливается, она все время идет вперед, заходя все дальше и дальше. Поэтому «Дон Жуана» невозможно слушать фрагментами — только целиком. Я был страшно против того, чтобы на iTunes можно было купить отдельные треки до того, как в продажу поступит весь альбом. Весь моцартовский материал должен существовать в единовременности: то, как он трансформируется, ускользает, меняет очертания,— главное в «Дон Жуане».

«Дон Жуан» — планета, на которой каждую минуту меняются законы гравитации. Ты совершаешь прыжок — и приземляешься очень, очень медленно. Ты прыгаешь снова — но проваливаешься куда-то далеко вниз с двойной скоростью. Постоянно меняется и атмосфера — тропическая жара днем и страшный холод ночью. Funny games, в которые в «Дон Жуане» играет Моцарт, на самом деле очень серьезны, это игра по-крупному. Вы танцуете на коврах, не замечая, что под ними извиваются ядовитые змеи, кусающие присевших отдохнуть. Кто-то рассказывают очень смешную историю, и ты смеешься в ответ — но оказывается, что у тебя сгнившие черные зубы.

Эту оперу я записывал с эндоскопом в руках. Погружая его вглубь тел моцартовских героев, я охотился за всеми звуками, которые только способно издавать тело человека,— гласные, согласные, дыхание, шепот, стон. Мне важно было расслышать в «Дон Жуане» всю полноту человеческого существования.

Если бы Моцарт был жив, он подтвердил бы, что в конце концов у нас получилась идеальная запись «Дон Жуана». Я всегда стараюсь не просто уловить дух композитора, а представляю, будто он сидит рядом — и пытаюсь понять, что он ответил бы на мой вопрос о том, как играть тот или иной фрагмент произведения.

Мне пришлось записать эту оперу дважды. Два раза, от первой до последней ноты. Первый наш «Дон Жуан» был замечателен — Богдан Росич, директор Sony Classical, даже сказал, что мы сделали лучшую в истории запись этой оперы Моцарта, и я был уже готов дать разрешение на ее выпуск. Но чем больше я ее слушал, тем с каждым днем меньше она мне нравилась. В какой-то момент я понял, что пошел по ложному пути. Я позабыл о татуировке — Моцарт написал музыку, которая должна быть вбита иглой в человеческую кожу.