Премьера первая — и сразу же мировая. Произведение не только никогда и нигде не исполнялось, но и было написано по заказу театра. Детская опера «Сад Осьминога» — детище тех же «родителей», что и «золотомасочное» «Путешествие в страну джамблей»: автор либретто — Екатерина Поспелова, композитор и аранжировщик — Пётр Поспелов, которому в новом проекте составил компанию пермский коллега Дмитрий Батин, режиссёры-постановщики Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, известные в театральном сообществе как «Маша и Слава», художники — сёстры-близнецы Ольга и Елена Бекрицкие.

Авторы не скрывают, что новая опера — в некотором смысле продолжение «Джамблей», об этом прямо говорится в прологе, где герои — вроде бы та же компания безумных учёных, что путешествовала к джамблям, но несколько изменившаяся в угоду эстетике нового спектакля, — рассказывают, где они были и что видели за прошедшие между постановками три года. Они и в Лукоморье пытались побывать, и в стране Оз, и в Нарнии, и в Хогвартсе… Ничего не вышло: современность затруднила доступ к классическим сказкам, и тогда герои нашли непаханое поле для исследований — Сад Осьминога из песни группы The Beatles.

Таким образом, у нас продолжение знакомой истории… По законам книжных и особенно киношных серий, продолжение должно быть хуже оригинала, но не в этом случае: здесь продолжение не значит повторение, речь идёт о совершенно новой концепции и принципиально другом художественном решении. «Сад Осьминога» — не «бродилка», как «Джамбли», он поставлен в большом зале театра, но статичным его никак не назовёшь: хоть зрители и сидят в креслах, зато герои постоянно появляются то в партере, то на балконах — и не только актёры, но и куклы, что вызывает особое оживление у маленьких зрителей.

Всё это очень соответствует концепции детского театра, которую исповедуют режиссёры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов: они считают, что детский театр вовсе не должен быть остросюжетным и захватывающим в традиционном понимании; можно увлекать юную аудиторию не схватками супергероев с суперзлодеями, а юмором, яркими красками и новой информацией.

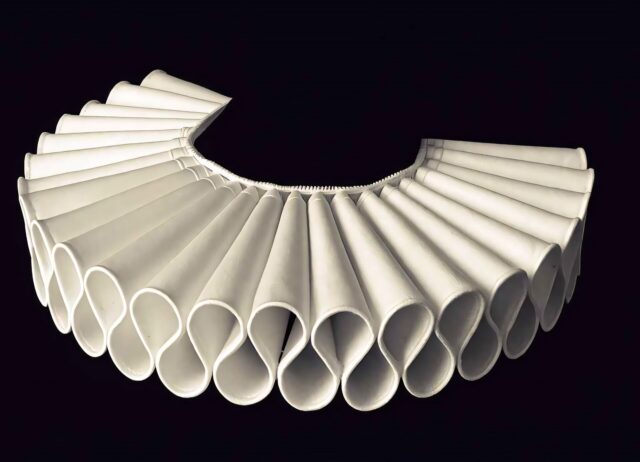

Главное в таком театре — это создание нового мира, новой реальности. Здесь ключевая роль, конечно, у художников. Елена и Ольга Бекрицкие не стали повторять свои находки времён «Джамблей», в новом спектакле уже нет стимпанка (хотя он в «Джамблях» получился очень симпатичным), а есть лёгкая отсылка к ориентальности: птицы и летающие рыбы на длинных палках, пёстрые причудливые костюмы. Высокие технологии помогают осуществить самые навороченные фантазии: фигурные каркасы, люминесценция, сочетание тканей и твёрдых материалов создают причудливые предметы и невероятных героев.

Главная «фишка» новой постановки — огромные надувные объекты. Раскрашенные нежными и сложными красками огромные цветы и грибы вырастают, как по волшебству, не только из сцены, но порой прямо из костюмов актёров! Одна беда: надуваясь, они шипят, и это не очень здорово для музыкального спектакля. Впрочем, безупречной тишины в зале, где собралась публика дошкольного возраста, всё равно ждать не приходится.

Режиссёрское решение каждого фрагмента радует неожиданностями: то порхающие по сцене рыбки складываются, как пазл, и возникает портрет композитора; то «мой Лизочек» из популярного романса Чайковского оказывается прожорливым хомяком… Впрочем, не стоит рассказывать буквально всё. Сюрпризы — одно из главных достоинств спектакля. К счастью, дети не читают «Новый компаньон».

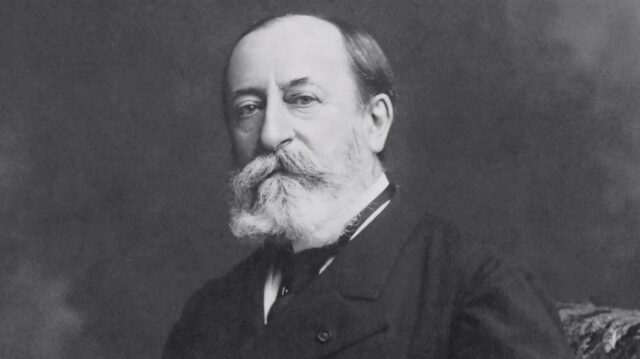

Эта феерия выросла на очень богатой культурной почве. Брат и сестра Екатерина и Пётр Поспеловы — наследники легендарных семей: их дедушки — Геннадий Николаевич Поспелов и Александр Александрович Реформатский (филологи поняли). Пётр Поспелов, кроме того, что композитор, ещё и музыкальный обозреватель «Ведомостей», а его младшая сестра — не только поэт и автор либретто, но ещё и режиссёр оперного театра. Словом, здесь всё дышит культурой — глубокой русской и широкой мировой. Кажется, что в «Саду Осьминога» произрастают не только музыкальные произведения от Мусоргского до Ринго Старра, но и сокровища детской литературы вроде стихов Ренаты Мухи, автора сборника с очень созвучным названием — «Немного про осьминога» (в спектакле ничего Ренаты Мухи нет, но навеивает).

В этой ситуации глобальной цитатности вполне уместен заголовок рецензии, заимствованный у Борхеса.