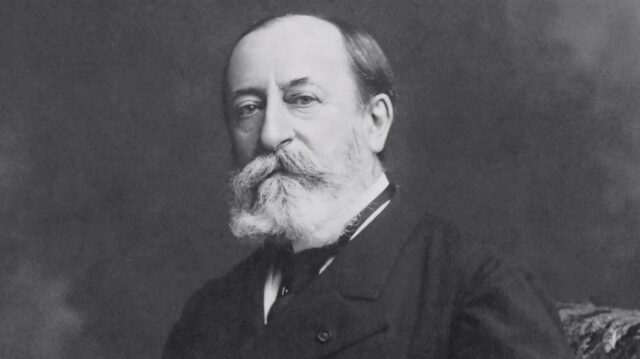

Театральная часть программы «Культурный альянс. Пермь — Санкт-Петербург» стартовала в Михайловском театре показом оперы «Один день Ивана Денисовича». Саму оперу в Петербурге услышали впервые, но обстоятельства ее появления на свет театралам хорошо известны: в прошлом году на одной из петербургских улиц случайно встретились композитор Александр Чайковский и главный режиссер Пермского академического театра оперы и балета Георгий Исаакян. Итогом недолгого разговора стало обоюдное решение сотворить музыкальное действо по повести Александра Солженицына.

Александр Исаевич сочинял историю заключенного Щ-854 в течение сорока дней; композитору Чайковскому хватило двух месяцев, чтобы сочинить музыкальный эквивалент лагерной истории. Кажется логичным наличие этой оперы именно в репертуаре Театра оперы и балета Перми. В этом городе находится мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» — на месте, где раньше был суровый политлагерь ВС-389/36. Центр оказал содействие в подготовке спектакля. Александр Солженицын незадолго до кончины замысел одобрил; прошлогоднюю премьеру посетила Наталья Дмитриевна Солженицына.

Наверное, этой постановке, чтобы произвести на зрителя должное впечатление, нужна особая атмосфера — едва уловимая тревога в воздухе, следы былого неблагополучия и энергия запустения, внешне не заметная, но ощутимая нутром. В роскошном зале Михайловского театра ничего подобного, разумеется, не наблюдалось, и петербургские зрители, скорее всего, восприняли увиденное просто как актуальный эксперимент: хористы в ватниках и с лопатами ругаются матом и строятся по пять.

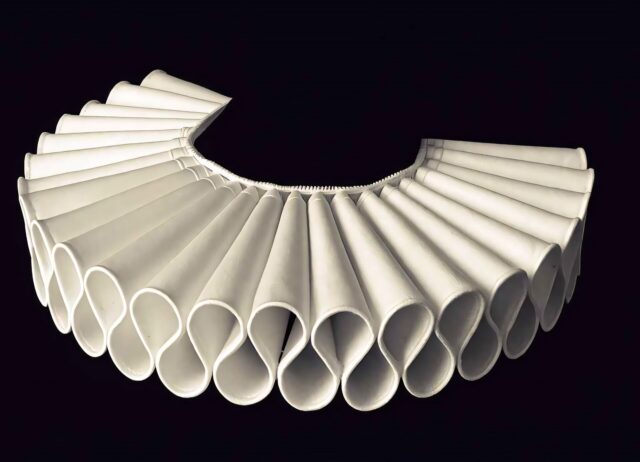

Эстетика описанного Солженицыным мира противоречит оперному жанру. Сочетание традиционной в общем-то партитуры и быта зеков с нарами и колючей проволокой (художник Эрнст Гейдебрехт) выглядит как очередной постмодернистский жест — совместить заведомо противоположные жанры почти документальной лагерной прозы и самого условного из искусств.

Частная драма Ивана Денисовича имеет масштаб общечеловеческой трагедии, но это понимаешь, что называется, постфактум, осмысливая прочитанное. Наблюдая на сцене скопление артистов в серых одеждах, поющих под оркестровые пассажи, раскаты духовых и периодическое балалаечное треньканье, сразу же забываешь о том, что в центре этого отрепетированного хаоса добрый и лукавый человек по фамилии Шухов с порядковым номером Щ-854. Оперное искусство, как увеличительное стекло, маленьких персонажей увеличивает до исполинских размеров, один день превращает в эпопею.

Для тех, кто привык следить за ходом действия по тексту либретто, предусмотрены титры (оригинальный текст Солженицына на электронном табло). Писатель разоблачал советскую систему, пользуясь ее главным выразительным средством — соцреализмом. Музыка априори далека от идеологии; здесь, как известно, метод прямого высказывания невозможен. Торжественная интонация кажется странной, и зрителю-слушателю нужно очень сильно постараться, чтобы совместить в своем сознании лагерный жаргон и хоралы. Чтобы воспринять, например, превращенный в арию финальный монолог Шухова (Павел Брагин), в котором он говорит, что день прошел удачно, накормили кашей, не забрали в карцер…

Слова, которые в повести автор произносит от собственного лица, фразы, которые надо произносить шепотом, чтобы до конца осознать их страшный смысл, в спектакле с надрывом поет заглавный герой. Хор, как в античной трагедии, объясняет зрителю суровые законы мира, окруженного проволокой (например, на разные лады звучит словарь лагерного жаргона), и иногда поучает героя («не надо было спорить с начальством, мать твою за ногу!»). Трагифарс типичен для оперы, но вряд ли для прозы Солженицына.

Проблему адекватности художественного языка выбранному сюжету сегодня решать не принято, более того, это считается чуть ли не дурным тоном. Почему бы одному из зеков не станцевать вприсядку, пока господин начальник пересчитывает строй заключенных? Заводной мотивчик звучит, когда «маленького и чернявенького» недосчитались, а грозное «Где ты был, сука?» сливается с неровным многоголосьем струнных.

Музыка Александра Чайковского четко иллюстрирует характер той или иной сцены: если стройный шаг нога в ногу со связанными за спиной руками — ритмы марша, гнев начальства — громогласные раскаты духовых; во время недолгого отдыха у костра в соцгородке звучит что-то неуловимо русское, вечерний чай в бараке — спокойная, тихая мелодия. Немало оперных штампов: нагнетание обстановки тревожным нарастанием темпа, постоянное предчувствие беды, некоторые мужские партии поют нежные женские голоса, красивы мелодии сольных партий… Но рассыпалась музыкальная ткань на лоскутки. Фрагментарность музыки тоже противоречит цельному тексту повести.

Спектакль начался с молитвы о помиловании, а закончился тусклым светом наступившего утра. Оглушительные звуки трубы ознаменовали не наступление Апокалипсиса, а всего лишь приход нового дня, одного из многих точно таких же…