В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Носферату». Впрочем, слово «опера» не в полной мере описывает проект. Это, скорее, мистерия, которая, подобно древнегреческим драмам, затрагивает самые глубинные слои человеческого сознания. Второй показ спектакля пройдет 20 июня в рамках Дягилевского фестиваля.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Приехавших на премьеру Пермь встречала проливным дождем. Серое небо нависло над Камой, машины мчались по лужам, окатывая брызгами прохожих. Безрадостный пейзаж несколько разбавляла знаменитая инсталляция «Счастье не за горами» на набережной, но ненадолго: меланхолия накрывала с головой. Хмурая погода стала живым сопровождением к новому спектаклю Пермского театра оперы и балета, действие которого происходит вне времени и места. Реальность подчас сильнее выдумки, однако в случае с «Носферату» действительность не на шутку сцепилась с фантазией, и на некоторое время грань между ними совсем истерлась.

Над постановкой работала настоящая dream team — редко когда увидишь такое количество звезд, занятых в одном проекте. Дирижер-постановщик — музыкальный руководитель Пермского театра Теодор Курентзис, композитор — Дмитрий Курляндский. Либретто написал поэт Димитрис Яламас, а художник Яннис Кунеллис, стоявший у истоков движения arte povera, создал декорации. Режиссером выступил Теодорос Терзопулос, создатель театра ATTIS, успешно работающий с античной трагедией.

Для Stella Art Foundation, который выступил партнером постановки, это не первый опыт работы с театром. Шесть лет назад фонд стал соорганизатором российской премьеры инсталляции Билла Виолы «Проект Тристан, созданной для оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» в Opera Bastille и позже на фестивале «Звезды белых ночей». «Такой оперы в России никто еще не делал, — рассказывает президент Stella Art Foundation Стелла Кесаева. — Работа над проектом шла около двух лет: в театральном пространстве некоторые вещи нельзя сделать так, как в выставочном. Но Яннис Кунеллис хотел сделать настоящую инсталляцию».

Авторы «Носферату» особо подчеркивают, что спектакль — плод совместного творчества, и оценить вклад каждого по отдельности не представляется возможным. Симбиоз жанров и стилей позволил появиться опере, напоминающей зрителю о том, что театр не только отображает глянцевую реальность этого мира, но, прежде всего, демонстрирует его без прикрас. Что было бы невозможно без обращения к прошлому. На пресс-конференции накануне премьеры Теодор Курентзис, рассказывая о спектакле, подчеркивал: если искусство, которое ты творишь сегодня, подлинное, то должен проверять его, обращаясь к прошлому — только так будет ясно, живо оно или мертво. Речь не идет о «комфортном» театре — он не будет добр к зрителю, но заставит его задуматься.

ЧТО В КОСТЯХ ЗАЛОЖЕНО

Против всех ожиданий «Носферату» — это не про вампиров, и уж точно не имеет отношения к популярным романтическим историям о вечно юных упырях и даже к Брэму Стокеру и Фридриху Мурнау. Происходящее на сцене, скорее, апеллирует к греческому корню, от которого произошло слово «носферату» — «переносящий болезнь». Впрочем, название фильма Мурнау — «Носферату. Симфония ужаса» — спектакль описывает довольно точно.

Вздымается занавес, и перед зрителями разворачивается история Персефоны, богини плодородия и жены владыки царства мертвых. Согласно мифам, одну половину года она проводила на Олимпе, а другую — в Аиде. Так чередовались времена года, а смерть сменялась возрождением. Однако зрителям предстоит увидеть лишь темную, подземную часть истории.

В путешествии по потусторонним далям зрителей сопровождает Корифей (Алла Демидова) и Три Грайи (Наталья Пшеничникова). Все происходит в пространстве, где нет ни звуков, ни богов, ни времени. Между ними замер Носферату (Тасос Димас) — предельно напряженный, он пытается произнести хоть что-то, извлечь звук из скованного немотой рта, движением тела передать невыразимое.

Персефона (София Хилл) здесь и невеста, и жертва. Как и в древнегреческом мифе, зерна граната лишают ее чувств, соединяющих с миром живых. И вот она выкрикивает, исторгает из себя рецепты от малокровия, освобождаясь от всего земного.

МЕРТВЫЙ ЯЗЫК

По словам композитора Дмитрия Курляндского, опера начинается с первого вздоха Носферату, и вся подчинена поиску звука и движения. Героям на сцене вторит хор — вместе с оркестром он располагается в ложах: не выдох, но вдох, не музыка в обыденном понимании, но почти физическое ощущение ритма, будто это и в самом деле мистерия, вводящая ее участников в транс.

«Носферату» в большой степени «опера наоборот», что отражается и в чисто технических моментах. Те же хор и оркестр, расположившись по бокам от партера, создают принципиально другую звуковую картину. Человеческие по сути звуки приобретают инфернальную тональность. Наталья Пшеничникова, исполняющая партию Трех Грай, старух, на которых никогда не светит солнце и не глядит месяц, поет на вдохе, проговаривает элементы, из которых состоит человеческая кровь — и это больше похоже на заклинание, чем арию.

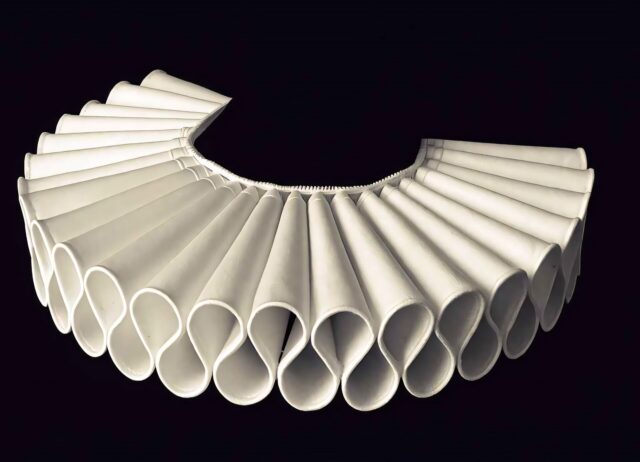

Опера исполняется на русском и латыни — и, кажется, это тоже не случайно. У этой постановки острый привкус смерти. Можно сказать, «Носферату» сродни инициации, позволяющей увидеть то, что будет или не будет после земной жизни. Созвучны этой концепции и декорации, созданные Яннисом Кунеллисом. В прологе сверху сцены свисают гробы, их сменяют ряды ножей и книг, а за всеми ними скрывается огромное панно, выполненное из черных одежд.

Зрителю не будет комфортно, да и не должно быть: со сцены на него глядит не придуманный мирок, но реальность, каждый миг и вдох который — шаг к собственной гибели. Авторы спектакля буквально заставляют публику посмотреть в глаза чудовищ, ужаснуться и выжечь в памяти образ умирающей реальности. «Носферату» — мистерия, опера, инсталляция — заставляет испытывать неподдельный страх. Но именно сильные эмоции позволяют напомнить, что жизнь — это не только заболевание, ведущее к смерти, но и просто сама жизнь.