Когда пролистываешь историю Перми, на ум приходит название оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».

Долгое время последний миллионный город Европы, лежащий перед Уральскими горами, оставался невидим для иностранцев и обычных советских граждан. Его местонахождение не было обозначено на карте страны, он сохранял доступность только для местных жителей и работников оборонных предприятий, а территория края была усеяна исправительными лагерями (в сохраненном в качестве музея бывшем подобном лагере «Пермь-36» поныне можно наблюдать ужасные условия, в которых находились заключенные).

Однако в последние годы эта «дальняя земля» — так с финно-угорского переводится слово «Пермь» — стала немного ближе европейской культурной сцене. Это заслуга экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, который высветил проблемное историческое прошлое Перми и обратил общественное внимание на то, что многие политические заключенные и интеллектуалы после освобождения из колонии ГУЛАГа остались в Перми и способствовали созданию там довольно либеральной атмосферы. А поскольку «перестройка» принесла с собой больше свободы, хотя и мало способствовала улучшению облика города с однотипной застройкой и плохими дорогами, Чиркунов сделал упор на культуру как главный фактор идентификации Перми. Стратегически верным в данном случае решением стало то, что в 2011 году художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, расположенного в историческом центре города и знаменитого по преимуществу своей балетной труппой, был назначен сенсационно прославившийся бывший главный дирижер Новосибирской оперы: Теодор Курентзис.

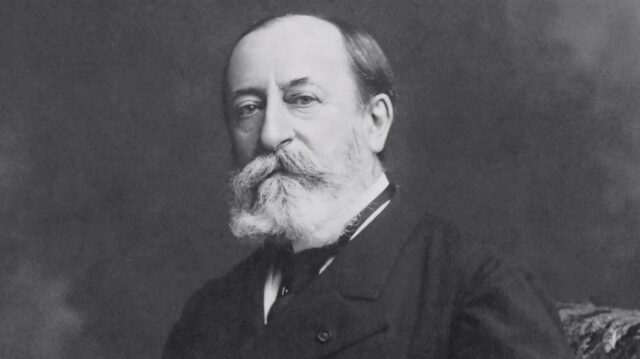

Харизма родившегося в 1972 году дирижера соответствует его репутации эксцентричной личности. Музыкальные критики оценили CD Le nozze di Figaro — опера Моцарта была записана Курентзисом с оркестром musicAeterna — за внимание к деталям и смелость интерпретации; коллеги по музыкальному цеху уважают маэстро за то, что в оркестре musicAeterna он сумел объединить русских и иностранных музыкантов, которые, не следуя традиционным профсоюзным рамкам и ограничениям по времени, но при этом при достойной оплате их мастерства, — готовы работать хоть до ночи. Тот факт, что такую модель Курентзис воплотил именно в России, не столь смелой по части культурных экспериментов, достойно восхищения — в то же время это своего рода выпад против бюрократии и политического режима, усугубившегося в Перми в последнее время.

20 июня в обитом бархатом зале Оперного театра, построенного когда-то на средства состоятельных пермяков (в том числе семьи Дягилевых, потомков офицеров и производителей водки), собралась культурная элита Перми: дамы на высокий каблуках и в легких дизайнерских нарядах, элегантные мужчины и журналисты, одетые подчеркнуто непринужденно. Бар сервирован чересчур сладкими кремовыми пирожными и теплым белым вином, зал полон, интерес огромен. Представление дается во второй вечер фестиваля имени Сергея Дягилева, организуемого Теодором Курентзисом совместно с Марком де Мони, генеральным менеджером Пермской оперы. Новая опера «Носферату», написанная для Перми 38-летним московским композитором Дмитрием Курляндским, представляет собой то, что г-н де Мони обозначил как «восприятие искусства без рутины, шаблонов и заготовленных формул». Дягилев, родоначальник нового танцевального театра, был выдающейся личностью, с художественным чутьем и финансовой хваткой, что позволяло ему приглашать для совместных проектов ярких представителей разных видов искусства. Словно бы продолжая его дело, объединили свои усилия Курляндский и проживающий в Москве филолог-эллинист, поэт Димитрис Яламас, затем к ним примкнули режиссер Теодорос Терзопулос и художник Яннис Кунеллис — вместе с дирижером Курентзисом они образовали энергичную греческую команду («Могучую греческую кучку»), которая создала (по крайней мере, в отдельных проявлениях) завораживающее произведение искусства.

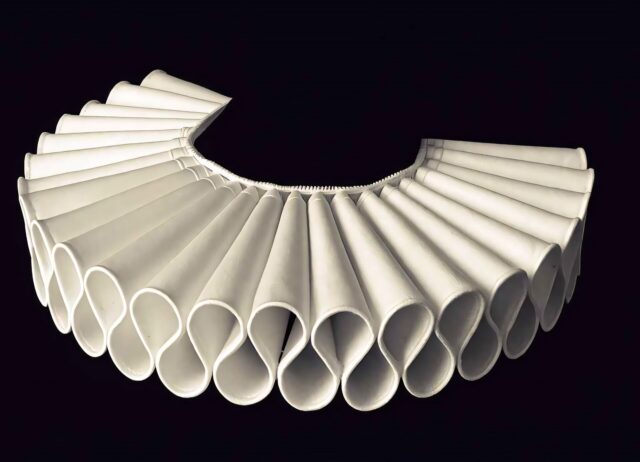

И хотя Носферату на сцене (Тасос Димас) чем-то напоминает Макса Шрека из немого фильма о вампире Фридриха Вильгельма Мурнау, эта опера являет собой мистериальный театр на границе между смертью и трансом. Вдохновившись Элевсинскими мистериями древних Афин, Яламас создал насыщенный, сложно структурированный текст на латинском языке. Он основан на мифе о Персефоне, похищенной у ее матери — богини Деметры — богом подземного мира Аидом. Темное притяжение влечет Персефону к Носферату, соединяющему в себе черты Аида и мужчины, надеющегося обрести искупление в союзе с возлюбленной женщиной. Однако ясность повествования чужда «Носферату» Курляндского. Главные герои — артисты, которые с отсутствующими взглядами издают отрывистые звуки, — похожи скорее на ожившие статуи, чем на людей с чувствами. Движение сценическому действу задают танцовщицы и танцовщики Пермского балета, подобно «живому орнаменту», они пересекают сцену, тем самым напоминая о коллективном безумии древнего мистериального культа — прекрасное, но на протяжении почти двух часов несколько утомительное зрелище из нескончаемых верениц людей.

Затянутость — проблема и партитуры «Носферату», однако у нее есть и достоинства. Курляндский помещает оркестр в яму, две группы ударных — в ложи бенуара, четыре больших барабана имитируют биение сердца, иногда перебиваемые звуками распиливаемой древесины и металлическим скрежетом. Звуковое сопровождение своей настойчивостью напоминает природные звуки Сальваторе Шаррино — искусство безумного затишья, берущего начало в механике, неразборчивом бормотании хора, долгом перечислении солистами названий болезней или имен святых.

Но, конечно, музыка еще не всё, ведь, чтобы в полной мере передать ауру и глубинный смысл, она нуждается в поддержке родственных видов искусств. Прекрасным дополнением стали выразительные «занавесы» от Янниса Кунеллиса, сами по себе произведения искусства с грандиозно простой символикой: занавесы из гробов, из ножей и из маленьких подарочных коробочек в акте свадьбы. От четвертого занавеса в виде связанных между собой бутылок Кунеллис отказался, поскольку из соображений экономии ему было предложено заменить стеклянные бутылки на аналогичные из пластика — и это свидетельство того, что проекты, подобные «Носферату» и Дягилевскому фестивалю, на отдаленных территориях России скованы ограничениями.

Фон Михаэль Штрук-Шлен | Opernwelt