В спектакле Владиславса Наставшевса по «лирическим сценам» Чайковского все кажется зыбко, странно, неопределенно: это спектакль-сон, спектакль-воспоминание. Мучительная рефлексия Онегина о потерянной, бездарно упущенной жизни окрашивает происходящее в ностальгические осенние тона. Самое страшное уже случилось; поэтому спектакль выстроен как лента памяти, разворачивающаяся от конца к началу.

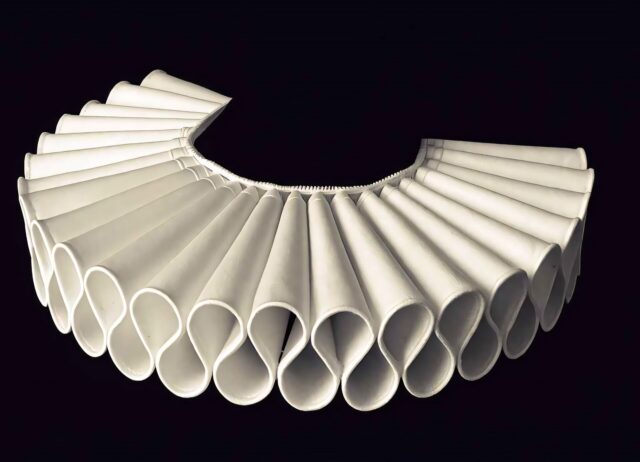

Визуальная доминанта пермского «Онегина» — колкие букеты из оголенных веток, на которых чудом удержались два-три ярких листика: за них сразу же цепляется взгляд. Колючесть, ломкость ветвей таинственным образом рифмуется с ментальным портретом Онегина — и этот портрет нам явно не нравится. Пожалуй, впервые за всю постановочную историю оперы главный герой развенчан окончательно. Он так боялся любви, открытого проявления чувств дружбы и приязни, что, в сущности, не жил вовсе: так и засох, как та библейская лоза, что не плодоносит.

Все остальные герои оперы, по мысли постановщика — лишь проекции памяти Онегина. Тени прошлого обступают его, лежащего в засаленном шлафроке на пыльной, опасно неустойчивой софе; зовут, улыбаются, плачут, укоряют, прощают. От них не скрыться, не убежать: Онегин вжимает голову в подушку, только бы не видеть образы минувшего, не слышать тихих, зовущих его голосов.

Но тщетно: Татьяна властно цепляется за плечи Онегина, тормошит его, пытаясь вызвать в его душе хоть какой-то отклик; пылкий Ленский, юный поэт, что «жить торопится и чувствовать спешит» влечет его к людям; и даже Ольга, образ которой прорисован лишь эскизно — призраки оказываются теплее, ярче, лучше Онегина, который, ничтоже сумняшеся, некогда возомнил себя выше, искушенней, умнее милых деревенских жителей, обитателей усадьбы Лариных: поэтов-мечтателей с горячей кровью, меланхолических девушек, начитавшихся глупых романов. Он оказался лузером, проигравшим свою жизнь в угоду пустым химерам ложной гордости и самомнения. И его нисколечко не жаль — потому что упорно, не считаясь ни с кем, он сеял вокруг себя запустение, смерть и одиночество. И запустил механизм саморазрушения, который попутно сокрушил надежды, любови и идеалы окружающих его людей.

Фото: Андрей Чунтомов

В спектакле Ленский выступает воплощением и носителем живой жизни; в конце концов, любое творчество — это проявление созидательного животворного духа. Ленский не боится открытых излияний чувств. Он прилюдно признается в любви Ольге, его душа распахнута всему свету — и лишь робкий поцелуй влюбленных стыдливо укрыт от чужих глаз под сенью колких букетов. Ленский куда отважней Онегина в делах любви; его природный идеализм покоится на естественных основаниях, и потому он не боится жить так, будто смерти нет. Даже зная, что любовь — это всегда риск, ведь нет никаких гарантий, что она будет взаимной, или продлится долго.

Онегин же боится любого дуновения страсти, любой эмоциональной зависимости, страшится быть втянутым в сложную паутину человеческих взаимоотношений. «Живой труп», обреченный жить среди теней прошлого и вечно сожалеть о несбывшемся счастье, запоздало, в слезах постигает горькую истину: он оказался глупцом, упустившем главное. Ибо что может быть глупее и чудовищней, чем отказаться от высшего наслаждения — любить, быть любимым, радоваться простым радостям жизни?

В архетипическом смысле противостояние Ленского и Онегина превращается в вечное противостояние Жизни и Смерти, корневых бытийных понятий. Поэтому самого события дуэли в спектакле нет, как не слышно и грянувшего выстрела. Онегин жестоко бьет Ленского крышкой пианино по рукам, по голове, словно стремясь уничтожить нечто раздражающее, угрожающее его комфортной, безупречно логичной картине мира. Распростертый на полу Ленский едва поднимает голову, чтобы ответить на вопрос: «Что ж, начинать? — Начнем пожалуй». С трудом поднявшись, он идет на Онегина — медленно, фиксируя каждый шаг, распахнув грудь навстречу бывшему другу и расправив плечи. И Онегин отступает — в тень, в глубину сцены, не в силах противостоять ему.

Фото: Андрей Чунтомов

Вереница событий прошлого проходит перед мысленным взором Онегина как череда моментальных снимков. Сменяются застывшие «живые картины» -мизансцены, будто герой перелистывает страницы старого альбома с выцветшими, дорогими сердцу фотографиями. У пианино в картинных позах застыли Ольга и Татьяна, старая Ларина и няня. Среди веселых расцветок женских юбок черным пятном внезапно проявляется Онегин в сюртуке и цилиндре.

Следуя ирреальной логике полуоформленных воспоминаний, обрывков мыслей, не додуманных до конца, из атмосферы полусна-полуяви прорастает визуальное решение спектакля: сумрак сцены прорывается то там, то сям световыми пятнами, выхватывающими детали интерьера (художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Михаил Иванов). Вокруг царит запустение и уныние; старый помещичий дом, как видно, давно заброшен, паркет трухляв, сквозь дранку на потолке проплывают облака, и, вполне ожидаемо, в заброшенном доме появляются призраки. Анфилада условных комнат уходит во тьму бесстыдно обнаженной, до последних кирпичей, коробки сцены. Старинная хрустальная люстра потемнела от пыли и висит как-то косо, вопреки закону тяготения — что сразу же транслирует тревожное ощущение раздражающей неустойчивости, ненадежности. Старое пианино без передней крышки, с вываленными напоказ внутренностями, превращается по ходу дела то в стол, то в подиум, в похоронный катафалк или даже саркофаг поэта, умершего во цвете лет. В центре, на покосившейся старой софе с отломанной ножкой возлежит главный герой — словно на утлом островке случайно проявленного материального мира, который с опасной скоростью несется в космосе небытия. Впечатляюще выразительная, собранная из предметов с символической нагрузкой предметная среда, сценография, костюмы — все придумано самим Наставшевсом: пермский «Евгений Онегин» — тотально авторское высказывание. По композиции и драматургии это именно что «лирические сцены» — не внятный линейный рассказ, но полуоформленные сцены-картины, в центре которых — одинокий герой, погруженный в мучительные размышления о былом, пытающийся объяснить самому себе свои же трагические ошибки.

Фото: Андрей Чунтомов

Онегин один, совсем один; вот почему в спектакле нет массовых сцен: ни сцены балов, ни танцев, хотя Полонез звучит под руками Михаила Татарникова дерзко и мощно. Хор спрятан за сценой, а первые два хора — «Болят мои скоры ноженьки» и «Уж как по мосту-мосточку» выпущены вовсе. Это возвращает пермскую постановку к первой редакции оперы, самой камерной и интимной по интонации.

Превосходно, с завидной риторической приподнятостью придуман финал. Он хорош уже самой своей непредсказуемостью, но и неожиданным стилистическим сломом нарратива: условность сценического повествования внезапно переводится на более высокий уровень и все происходящее переключается в режим «театра в театре». После последнего объяснения с Татьяной, главный герой оказывается на сцене, словно перед судом присяжных: герои спектакля спешно, но торжественно рассаживаются на стульях — занимают лучшие места в партере. Позади Онегина оказывается страшащий его предмет, впрямую указывающий на его виновность: cara tomba, импровизированный саркофаг, сооруженный из пианино и засушенных букетов. На крышке пианино картинно возлежит убиенный им Ленский. И последние слова «Позор, тоска, о горький жребий мой!», — Онегин выкрикивает, выплескивает со дна души прямо в зал. А затем бежит прочь, чтобы приникнуть к могильной плите в последнем порыве раскаяния.

Удачная идея и не менее удачное воплощение; Наставшевсу в «Онегине» удалось найти потаенные эмоциональные струны, которые отзываются на тонкие, деликатные прикосновения. И в этом он нашел безусловную поддержку в лице музыкального руководителя постановки Михаила Татарникова, который прочитал хрестоматийную партитуру Чайковского с такой бережностью, нежностью, тактом и вниманием к деталям, что хотелось бесконечно слушать оркестр Пермской оперы: каждый звук резонировал с происходящим, каждое соло в оркестре проникало в душу. Замечательно вылепленные подголоски, рельефно подчеркнутые фактурные слои, и главное — темпы. Темпы были именно такими, какими мы слышим их внутренним слухом: это совпадение идеального и реального слышания встречается так редко, что каждый раз кажется чудом.

Фото: Андрей Чунтомов

Театр подготовил к премьерным показам два полноценных состава. Из безусловных певческих и актерских удач отметим Ольгу Попову — (романтичная, порывистая и грациозная Татьяна из второго состава; Анжелика Минасова в той же партии, на наш взгляд, звучала и выглядела менее убедительно). Обе Ольги были хороши, каждая на свой манер: стройная, но несколько анемичная Наталья Ляскова и бойкая, темпераментная Наталья Буклага, порадовавшая сочным тембром голоса. В первый вечер прекрасно провел партии Ротного, Зарецкого и Гремина фактурный резонер Гарри Агаджанян — по мысли режиссера эти три персонажа слились в памяти главного героя. Как всегда, порадовала искренность и естественная сценическая повадка Бориса Рудака — Ленского из первого состава. Впрочем, Александр Чернов, певший во второй вечер, звучал мягче и лиричнее, тенор его по тембру больше подходил партии, но сценически Рудак был явно органичней.

Главным героем постановки стал, конечно, Константин Сучков: он так выразительно сыграл и спел нервного, капризного, беспокойного, грызущего себя Онегина, что другого певца в этой партии и представить себе трудно. Сучков оказался способен к рефлексии, истово проживая на сцене трагическую раздвоенность своего персонажа. Чего не скажешь об Энхбате Тувшинжаргале, спевшим партию Онегина во втором составе: голос его звучал красиво и наполненно, но природная цельность натуры не позволила ему в полной мере раскрыть амбивалентную сущность образа, который Наставшевс придумал так детально и подробно.

Текст: Гюляра Садых-заде, Masters Journal