Главный герой — капитан корабля, давший когда-то опрометчивую богохульную клятву и с тех пор обреченный скитаться по морям, лишь раз в семь лет сходя на берег. Если девушка, что согласится стать его женой, будет ему верна — проклятие рассеется. И таковая находится — дочь норвежского моряка Сента, живущая в романтических грезах, заранее влюблена в проклятого капитана. Все, конечно, умрут, но души их спасутся. Ах нет, это совсем другая история. Ее рассказывали в 1843 году на премьере в Дрездене и затем почти двести лет подряд в разных театрах мира. В Перми нам предлагают другую версию событий.

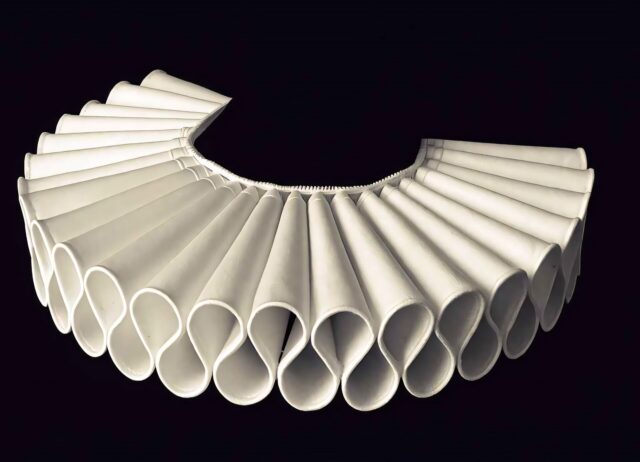

Сцена из спектакля.

Фото — Никита Чунтомов.

Во время увертюры на сцене топчутся два мерзнущих солдатика внутренних войск — охрана колонии для особо опасных, севших пожизненно. (Колония называется «Белый лебедь», такая действительно есть в Пермском крае, но понятно, что просвещенный зритель хмыкает: где Вагнер, там и лебедь, разумеется, да-да.) Мимо деловито проходят получше одетые охранники с живыми овчарками; когда они исчезают со сцены, мгновенно вынырнувший из ниоткуда зэк перерезает горло часовому и пускается в бега. Это — главный герой спектакля (Игорь Подоплелов), маньяк, севший за то, что убивал женщин, которых подозревал в неверности. «Голландец» — наверное, кликуха? Это не уточняется. Далее он путешествует по тайге и находит обломки самолета, на котором летели гастролировавшие артисты Московской оперетты. Все они погибли; Голландец забирает некоторое количество их вещей и у кого-то из покойников открамсывает руки-ноги, чтобы было что кидать голодным волкам (никакой кровищи на сцене — все кукольно). Объяснения ситуации — кто, что, почему на сцене разбросаны вещи — даются титрами. Ну, это никого из знакомых с режиссерским методом Константина Богомолова удивить не может; сразу обозначается и время действия — 1993 год.

История встречи с моряком — отцом Сенты (Олег Цыбулько) здесь предстает как знакомство Голландца с местными мужиками, возвращающимися из Москвы с заработков: герой представляется премьером Московской оперетты со «скромной квартирой на Арбате», неженатым, но ищущим чистую и верную подругу жизни. Папа Сенты явно рад, что сможет выдать дочь замуж в Москву.

Сцена из спектакля.

Фото — Никита Чунтомов.

Многие из моих коллег уже написали, что «Летучий голландец» — повторение сделанной два года назад «Кармен». Это вообще-то не так. Подходы различаются довольно существенно. В «Кармен», перенеся действие в пред- и послереволюционную Одессу, Богомолов резал музыку, добавлял новые мелодии («На Дерибасовской открылася пивная», к примеру) и в целом был главным автором спектакля. Ровно тогда имело смысл писать на афишах «„Кармен“ Константина Богомолова на музыку Жоржа Бизе» — это было бы честно и не рождало бы неправильных «классических» ожиданий у большой части публики. «Летучий голландец» сделан иначе: вплоть до финала в театре звучит Вагнер, и правит спектаклем музыка, чуткий и виртуозный пермский оркестр, ведомый Филиппом Чижевским. Монологи героев — монологи-песни, монологи-взрывы, монологи-молитвы — звучат ровно так, как должны звучать по высшему вагнеровскому стандарту. Все то, что делает Богомолов — титры на заднике и собственно режиссерское решение, — вполне может быть отодвинуто. Если происходящее на сцене вам неинтересно, кажется возмутительным, нелепым — можно закрыть глаза, и вы получите прекрасно исполненную музыку. В «Кармен» «уйти» от режиссерской трактовки было невозможно.

Да, конечно, это выход для тех, кто знает оперу, представляет, что в ней происходит. Если же вам нужен переводчик — вам не повезло: стандартных титров-суфлера нет. Ну, то есть, в программке запросто стоит «перевод Константина Богомолова», но его русский текст не имеет никакого отношения к тому, что пропевают по-немецки артисты. (Например, когда Голландец сообщает об одинокой своей судьбе — в титрах идут фрагменты либретто «Мистера Икса», вот это самое «устал я греться у чужого огня…».)

Сцена из спектакля.

Фото — Никита Чунтомов.

Что же, собственно говоря, Богомолов делает с оперой, предлагая потешные «переводы» патетических фраз об ангелах и Сатане, о грехе и искуплении, о вечной любви? Почему он превращает влюбленного в Сенту охотника в местного метеоролога в убогом свитере (Борис Рудак), распевающего «Ты у меня одна» (нет, конечно, это только в титрах)? Почему вместо жертвы, принимаемой Богом (у Вагнера Сента кидается в морскую пучину вслед за кораблем — прощены и она, и Голландец), выстраивается дикое повествование о женщине, приехавшей на свидание к вновь арестованному маньяку и перерезавшей себе горло, раз уж он этого не сделал? Да ровно потому же, почему он осуществляет подобные трансформации и в драматических своих спектаклях, и в работах в музыкальном театре (в прошлом сезоне — в балете «Ромео и Джульетта», поставленном в МАМТе вместе с хореографом Максимом Севагиным. Там Ромео сбежал в Америку, а Джульетта вышла замуж за Париса. Ну, так получилось). Потому что Константин Богомолов презирает романтизм как способ мышления.

Потому что что такое — жить по романтическому канону? Это — все или ничего, выяснение отношений с Богом, а не с людьми, и (часто) решительная смерть лет в четырнадцать (самый максимум — в двадцать). Богомолов же убежден, что романтизм (хоть в классическом его изводе, хоть в советско-интеллигентском — не зря режиссер старается высмеивать шестидесятников, по касательной достается и бардам) — вещь совершенно зряшная. Важнее всего — просто жить, выживая. Ну, получать от этого удовольствие, если сможешь. А всякие там Долорес Ибаррури или их отечественные аналоги — смешные тетки, ни разу не летавшие на бизнес-джетах. И понятно, что в сегодняшней реальности этот взгляд на вещи можно даже считать гуманистическим: у какого нормального человека повернется язык сказать подростку «зря ты не отравился из-за любви (или не сделал еще чего-нибудь столь же отчаянного)»? Только проблема в том, что общество, занятое исключительно выживанием и смеющееся над теми, кто готов умереть, — это вообще-то гниющее общество.

Сцена из спектакля.

Фото — Никита Чунтомов.

Давайте вспомним «Обыкновенное чудо». «Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад — из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному», ну и так далее. Превращение истории ведомой предопределением Сенты в историю бедной провинциальной истерички (роль исполняет Екатерина Морозова, и она не только отличная певица, но фантастическая актриса, беспощадная к себе самой) — из тех, что переписываются с заключенными, а потом даже выходят за них замуж, пока те сидят в колонии, — это знаковая история для режиссера Богомолова. Гораздо более важная, чем какие-нибудь его «манифесты».

Нет никаких предопределений. А значит — все позволено. При этом Богомолов вовсе не перестает быть профессиональным режиссером. В спектакле все работает, смех возникает в тщательно продуманных местах, если где-то что-то и провисает (в той сцене, где в оригинале норвежцы приходят к кораблю Голландца и пытаются уговорить его призрачную команду сойти на берег) — так уж музыка в этот момент так захватывает власть, что любой оживляж на сцене выглядит небогато. В целом — Вагнер оскорблен быть не может (сдается мне, он бы пожал руку Чижевскому), а режиссерская трактовка — повторю еще раз, не мешающая музыке, — одна из возможных. Да, в финале режиссер не выдерживает и сразу после магического вагнеровского финала запускает песню Алены Апиной про «летучего голландца любви». Да хоть бы из мультика «Летучий корабль». Это факт биографии Богомолова, а не Вагнера.

Текст: Анна Гордеева, Петербургский театральный журнал