Несмотря на свою почти двухсотлетнюю историю и принадлежность к собранию мировых оперных шедевров, беллиниевская «Норма» (1831) топовой в России никогда не была — из-за особой трудности вокальных партий, представляющих эталон итальянского бельканто.

Фото: Андрей Чунтомов

В Пермской опере впервые решились поставить эту оперу, причем в экспериментальном творческом тандеме: режиссер — хореограф из Мариинки Максим Петров, художник Альона Пикалова из Большого театра — сценограф, Мигран Агаджанян, тенор, пианист, дирижер, который дебютировал на премьере в качестве нового (молодого, 30 лет) музрука театра. И еще один неожиданный ход программного директора театра Дмитрия Ренанского — приглашение в спектакль крупного искусствоведа, хранителя итальянской гравюры в Эрмитаже, куратора выставок и проектов классического и современного искусства в музеях мира Аркадия Ипполитова. Присутствие такого класса специалиста априори гарантировало особый художественный тонус пермской «Нормы».

Конечно, самым очевидным решением в сегодняшнем подходе к беллиниевской партитуре могла бы стать политическая трактовка «Нормы», действие которой хотя и происходит в 50-м году до н.э. на галльской земле, оккупированной римлянами, но итальянцы времен Беллини, охваченные духом Рисорджименто, воспринимали смыслы либретто как современные, и уж тем более сегодня эта опера могла бы на сцене быть созвучной событиям, сотрясающим жизнь каждого из нас.

Фото: Андрей Чунтомов

Но театр подобную версию рассматривать не стал: само приглашение куратора-искусствоведа предполагало вхождение на другую территорию — эстетическую, представляющую бельканто как целостный художественный феномен, где есть и драгоценные музыкальные красоты, и многомерность (в том числе, мистика — как часть культуры друидов), и особый символический хронотоп, словно застывший в одной точке времени.

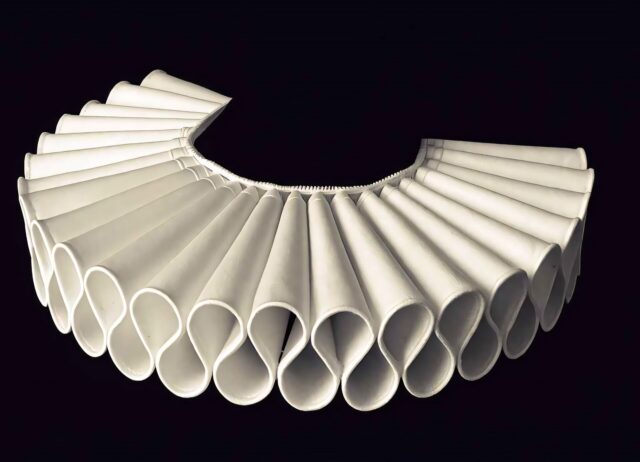

Мир пермской «Нормы» статичный, его метафора — рисованная вода, вытекающая (а точнее — остановившаяся, словно заколдованная) из люка-иллюминатора. Это мир неживой, не движущийся, не несущий энергию жизни — эта сценическая парадигма опирается, согласно концепту постановщиков, на «Сон Оссиана» Энгра (1813) — историческое полотно, написанное для римского дворца императора Наполеона, за два года до краха его империи. И так же, как в этом живописном изображении легендарного кельтского барда Оссиана (III век), заснувшего над лирой и созерцающего во сне свою жизнь — с воинами, девами, богами, в спектакле всплывают разные планы на сцене — с воинами-призраками, духами, жрицами, магическими зеркалами и так далее.

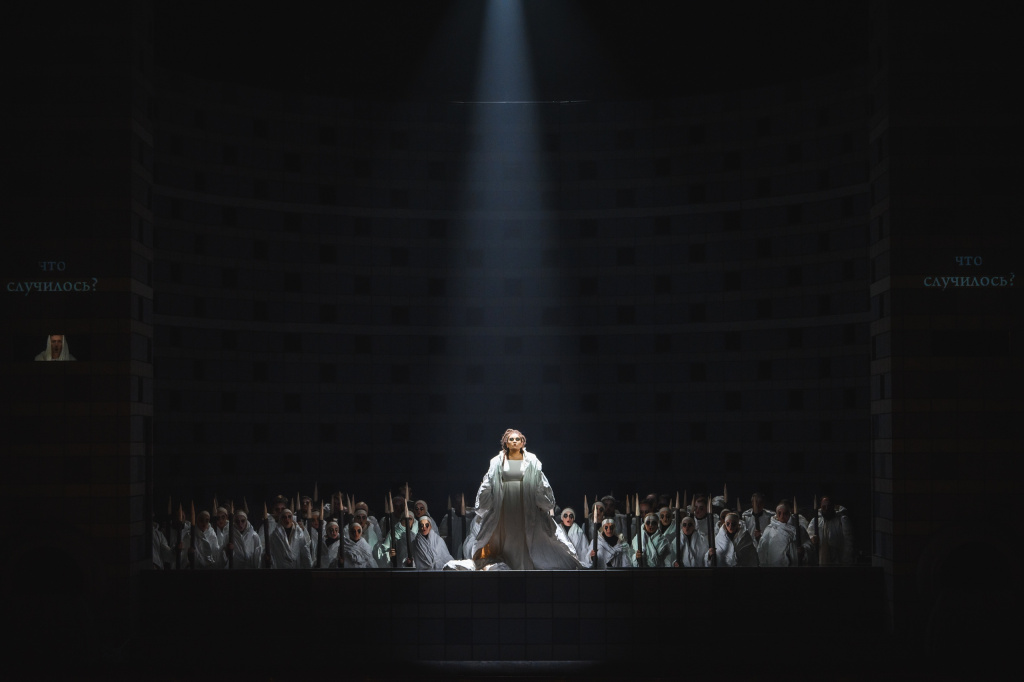

Еще один искусствоведческий пунктир пермской «Нормы» протягивается к утопической «бумажной архитектуре» с ее архетипами архитектурного воображения — башнями, мостами, пустынными пространствами и т.д. Эти фантазии в спектакле напоминают порой потусторонние макабры. Так, например, когда в центре сцены, у порталов которой высятся две башни, напоминающие о Вавилонской (а заодно — о гордыне и пороке, уничтоживших вавилонский мир), а задник, облицованный кафелем — глухо замыкает пространство, как могильник, вдруг из-под сцены поднимаются призрачные фигуры с темными глазницами и, подняв копья, поют «Пусть вдребезги рассыплется этот смертельный для нас мир!», все это наводит на мысль о более глубоких тайнах и замыслах мироздания, а также о хрупкости человеческой жизни, которая легко может быть сметена и историческими, и невидимыми силами.

Фото: Андрей Чунтомов

Иллюстрация этого — символический образ из разряда архетипов «праматери», «сивиллы», «норны», зависающий в воздухе призрак (на самом деле сидящий на перекладине подвижной конструкции), являющийся Норме сквозь сценические дымы и произносящий реплики служанки Клотильды — пророчества.

Реальным такой мир трудно назвать. Именно поэтому постановщик Максим Петров выбрал пластическое решение спектакля и выстроил партитуру «поющих» жестов, что гармонично соединило «крупные планы» певцов, статичную сценическую эстетику и бельканто. Для певцов это редкая ситуация комфорта: практически весь спектакль они пели лицом в зал, по сути, в концертном формате, и могли продемонстрировать свои возможности в бельканто. И здесь уже чутким к солистам априори должен был быть дирижер Мигран Агаджанян, сам певец, отлично понимающий проблемы и сложности не только вокального стиля, но и физического самочувствия певца. Но, как ни странно, в музыкальном плане пока не все сложилось гармонично.

Вероника Джиоева, специально приглашенная театром в постановку «звезда», была не совсем здорова, и ее долгожданный дебют в партии Нормы превратился в тяжкую борьбу с верхними нотами и виртуозными колоратурами, требующими не только точности, подвижности голоса, но и красивого тона. По ходу спектакля чудом певице удалось выправить ситуацию, и уже во втором действии ее дуэт с Адальджизой — Наталией Лясковой, убеждавшей и кантиленой, и гибкими колоратурами, и своим тонким пониманием художественных настроек спектакля, вызвал буквально бурю оваций в зале.

Между тем певцам не всегда легко было лавировать в яростной динамике оркестра, с его подчеркнутыми контрастами воинственных и кантиленных фактур, жестковатым, иногда милитаристски гремящим звуком, но твердо и эффектно подводившего певцов к кульминационным точкам. Зато с оркестром азартно конкурировал тенор Ованнес Айвазян — римский проконсул Поллион, исполнявший практически всю свою партию с мощным героическим темпераментом, напором, близким по стилистике скорее вердиевским героям. В финале оперы звучали призывы Нормы и друидов к войне с римлянами, к мести, к освобождению. Но поднятые копья даже здесь не прорвали статичную и тщательно устроенную по закону красоты ткань спектакля, надежно защитившегося от внешнего мира своей художественной рамой.

Фото: Андрей Чунтомов

Пермский оперный театр успел к закрытию сезона подготовить еще одну премьеру — камерную оперу Бенджамина Бриттена.

«Curlew River / Река Керлью» в постановке Федора Федотова и дирижера Евгения Воробьева. В августе балетная труппа под руководством Антона Пимонова будет гастролировать в Петербурге на сцене Михайловского театра. А в следующем сезоне публику ждет несколько новых спектаклей, в том числе три одноактных балета, поставленных Максимом Севагиным (МАМТ), Вячеславом Самодуровым (Урал Балет) и Антоном Пимоновым (Пермь). На оперной сцене появятся «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, спектакль по специально заказанной театром новой партитуре, «Летучий голландец» Вагнера в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского.

Текст: Ирина Муравьева, Российская газета