Какими свойствами должна обладать музыка для балетного спектакля?

Максим Севагин: Она должна в первую очередь вдохновлять хореографа на создание танцевальной формы. Когда Антон Пимонов предложил обратиться к музыке эпохи барокко, мне было важно найти материал, который до сих пор никогда не звучал на балетной сцене. Это как раз случай двух концертов Антонио Вивальди для струнных — потрясающая, очень дансантная музыка. Ее мелодизм, полифоничность и четкая структура композиции помогают работать воображению и направляют его.

Антон Пимонов: Ритм, динамика — вот, пожалуй, ключевые свойства. Музыка должна провоцировать тебя думать и обостренно чувствовать — причем желательно по-новому, так, как ты не думал и не чувствовал раньше. Она должна быть написана так, чтобы тебе захотелось сделать ее видимой, зримой. И, конечно, музыка должна быть многомерной, объемной и разнохарактерной. У каждой из четырех частей «Арктики» своя интонация, свой ритм, своя динамика — хотя все они объединены общей музыкальной эстетикой.

Вячеслав Самодуров: Должна быть весомой, грубой, зримой.

Истории музыкального театра известны разные стратегии работы над балетным спектаклем. Иногда, как в случае тандема Петипа—Чайковский, композитор получал от хореографа подробное ТЗ, «техническое задание» — какой продолжительности, какого характера, иногда даже какого ритмического размера должна звучать музыка в том или ином эпизоде балета. Противоположная ситуация — когда хореограф предоставляет композитору относительно полную художественную свободу, как это нередко бывало у тандема Баланчин—Стравинский. Как вам работалось с вашим соавтором, участвовали ли вы в процессе создания партитуры?

АП: Это был взаимный процесс — нам с Антоном [Светличным] работалось очень радостно и легко. Я предложил четырехчастную структуру целого и конкретную стилевую точку отсчета — музыкальный минимализм конца ХХ века. Антон, как выяснилось, независимо от моей идеи давно хотел поработать с репетитивностью — так что тут всё сошлось. Дальше мы обсудили какие-то детали — вроде хронометража и характера частей «Арктики» — и работа закипела. По мере готовности партитуры Антон присылал фонограммы каждой из частей, я тут же начинал думать о том, как буду работать с этой музыкой. Необходимость в корректировках если и возникала, то была минимальной (скажем, я предложил Антону чуть более компактную структуру первой части) — мы с самого начала говорили на одном языке.

ВС: У Владимира [Раннева] был полный карт-бланш насчет идей и структуры.

Композитор закончил работу над партитурой, вы услышали музыку — как дальше строится процесс работы над спектаклем?

АП: Это очень живая история. Я прихожу в репетиционный класс, слушаю музыку, в голове возникает какая-то картинка — и я показываю ее артистам. Весь процесс происходит «здесь и сейчас», методом проб и ошибок: попробовал поставить одну часть — получилось, отлично, идем дальше, вторая получается не очень — переставляешь ее заново. Готовясь к репетиции, ты держишь в голове примерный рисунок движения — но в момент встречи с танцовщиками он может измениться до неузнаваемости. Очень полезно по-разному ставить один и тот же музыкальный фрагмент, пытаясь посмотреть на него как бы с разной оптикой. Плюс, конечно, всегда очень помогает видео: каждая репетиция записывается, потом ты ее пересматриваешь, делаешь выводы — и зачастую отказываешься от того, что сочинил вчера. Партитура Светличного — магическая, завораживающая, гипнотизирующая. «Арктику» хочется переслушивать снова и снова, не останавливаясь, пытаясь разгадать секреты, которые в ней есть — к каждой части нужно находить свой подход.

ВС: Дальше я слушаю музыку несчетное количество раз — и иду в репетиционный зал.

Как устроен ваш новый балет?

АП: «Арктика» состоит из четырех частей: восьмерка кордебалета, четверка корифеев, сольная пара. Танцы, танцы, танцы — и музыка.

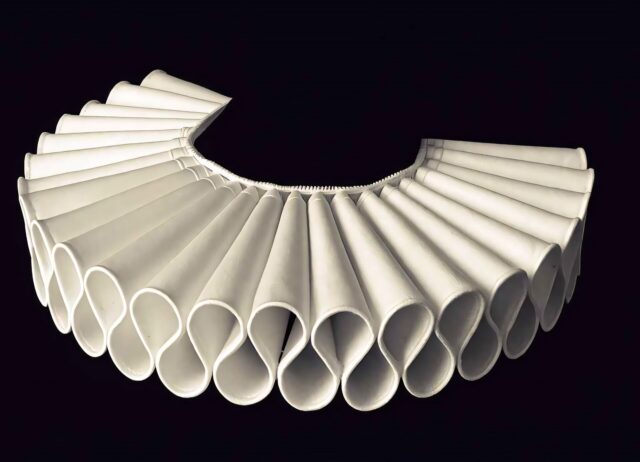

МС: «В темных образах» — это ода, признание в любви к балету. Как хореограф и танцовщик я формировался и развивался на великих классических балетах — «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро». Вдохновившись ими, мне хотелось попробовать по-своему отразить эти знаковые образы на современной сцене. Спектакль состоит из шести частей, которые соответствуют шести частям концертов Антонио Вивальди. «В темных образах» начинаются и заканчиваются ансамблевыми эпизодами, в которых заняты все девять исполнителей балета, пять девушек и четверо юношей. В центре композиции — дуэт (девушка и юноша), квартет (три девушки и один юноша) и трио (девушка и двое юношей). Танец для меня — это символическое искусство: буквально всё в балетном спектакле говорит символами, от общей композиции целого до малейших деталей. В этом смысле и дуэт, и квартет, и трио я трактую как символические построения, выражающие совершенно разную природу отношений — музыку и танец связывает особая магия чисел.

ВС: Это станет известно только после премьеры.

Интервью: Елена Бахур, Дмитрий Ренанский